|

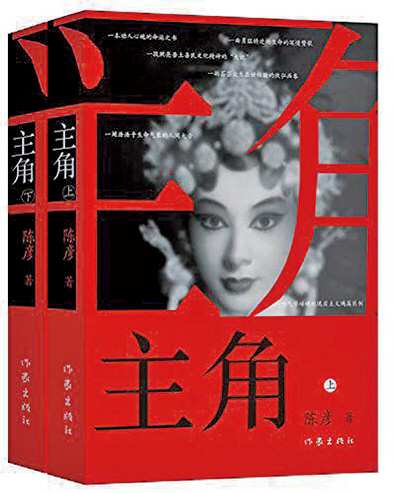

作品简介

第十届茅盾文学奖获奖作品《主角》(2015—2018),是当代作家陈彦创作的长篇小说。在《主角》中,一个秦腔艺人近半个世纪的际遇映照着广阔的社会现实,众多鲜明生动的人物汇合为声音与命运的戏剧,尽显大时代的鸢飞鱼跃与中华民族自强不息的精神品格。作者继承古典叙事传统和现实主义文学传统,立主干而擅铺陈,于大喜大悲、千回百转中显示了他对民间生活、精神和美学的精湛把握。 |

题记:世事浮沉,名利争缠;欲戴皇冠,必承其重。

在自己人生舞台上,每个人都是主角,不到谢幕的时候,谁都不知道自己的生命有多么精彩,或是有多么黯淡。人生到底是喜剧,还是悲剧,活着的时候,是难以定论的。所以,生命的过程,也只能是场悬疑剧。

因为,人生剧本不是全由自己来写,导演有时是不受自己控制的他者。到了更大舞台,很多人只能做配角,甚至是微不足道的小角色。戏剧家莎士比亚在《皆大欢喜》中这样说:“全世界是一个大舞台,所有的男男女女不过是一些演员;他们都有下场的时候,也有上场的时候。一个人的一生中扮演着好几个角色。”

场上场下,人里人外。向内求索,向外生长。向内,就是要练好自身本领;向外,就是要到更大的舞台上做主角。

当然,在不同的场域,有人争做主角,也有人退避归隐,人生选择很多时候并不适合做是非判断。不过,舞台越大,虽然可以演绎出更大的精彩,但也注定要经受更难的挑战。正如小说《主角》的作者陈彦这样感慨:“谁让你要当主角呢,主角就是自己把自己架到火上去烤的那个人,你需要有比别人更多的牺牲、奉献与包容,有时甚至需要有宽容一切的生命境界,惟其如此,你的舞台,才可能是可以无限延伸放大的。”

作家陈彦,如今不仅是中国戏剧界的主角,也是小说界的主角。这些年,从剧作家到小说家,陈彦的转身是从容的,也是华丽的。

“文学陕军”的实力众所周知。迄今为止,拿过茅奖的陕西籍作家有5位,在数量上仅少于河南。不过,陕西茅奖作家的艺术高度,相较于很多地方,又有种高峰区别于高原的意味。特别是陈忠实、路遥、贾平凹这“三驾马车”,在漫长一段时间内,在中国文学界具有某种“踏山河”的气象,他们都是中国文坛的主角。特别是陈忠实的《白鹿原》,其价值和影响或许会是中国文坛难以超越的“百年孤独”。

2019年,以《主角》拿下茅奖的陈彦,也在证明自己是这样的文学主角。做主角注定是一场孤苦的修行。陈彦的写作生活,也是极为孤独和辛苦的。陈彦曾说,他从二十几岁起就没有休过周末,不是在读书就是在写作,连大年初一也要开工写作。写《主角》那两年,他更是专注到了极致,大年三十也写到傍晚6点,随后才和家人吃饭。陈彦像是个有“社恐症”的人,不把时间花在喝酒应酬上,就连拿到茅奖之后也拒绝大量采访,把时间花在伏案读写中。这样的苦行僧式的写作人生,和陈忠实、路遥的经历极为类似。好作家可能辜负亲朋,但不会辜负读者。

《主角》中正大气,犹如三秦大地的宽广厚重。这部小说时间跨度与改革开放40多年吻合,场景布局沿着主人公忆秦娥的事业发展和人生足迹展开,从乡村到城市,从县城到省城,从国内到国外。陈彦将目光聚焦于自己极为熟悉的剧种秦腔,通过对几代秦腔演员的人生命运书写,从舞台到生活,从世道到人心,从传统到现代,展示了从上世纪70年代末以来中国传统文化发展遭遇的坎坷和机遇,为当代文学呈现出一部极具品格的文化小说。

陈彦表示,写作《主角》是有野心的,“就是力图想把演戏与围绕着演戏而生长出来的世俗生活,以及所牵动的社会神经,来一个混沌的裹挟与牵引”。小说要有强大的牵引力,离不开具有强烈代入感的叙事能力,离不开极具匠心的结构艺术。这些方面,陈彦表现出了罕见的艺术功力,在主题、情感、叙事、结构等方面形成了完美的艺术闭环。

这部现实主义小说的叙事方式非常亲切自然。叙事主体像是一个无所不知的说书人,随时会从不同角度切入到故事中,与读者形成及时的互动交流,扫清可能存在的一切阅读障碍。这种回归传统的叙事风格,让这部小说极为顺畅、格外生动。虽然小说内容包罗万象,读起来却丝毫不显繁冗疲惫。小说整体分为上中下三部分,按照时间和空间的线索,以点、线、面进行扩展推进,整个叙事过程有着极为匀称的节奏感,在故事讲述中形成“戏中戏”的套嵌结构。语言、故事、结构上的协调自然,令人叹服。正如《人民文学》主编施战军所说:“《主角》有一种‘整全之美’。”

主角忆秦娥,艺术人生也是一场苦修。出场时,她还不到11岁,在家中放羊,父母为她取的名字叫“招弟”,是希望她能招引来一个弟弟。后来,舅舅胡三元将她带到县里剧团,改名为“易青娥”。在经历各种痛苦磨砺之后,易青娥名气渐盛,被剧作家秦八娃改名为“忆秦娥”,从一个舞台走向另一个更大舞台,她一步步抵达艺术塔尖,成为人们心中的“秦腔皇后”。

荣誉成绩常遭嫉恨怨怼,善良正直难避宵小恶行,淳厚悲悯难敌贪婪奸诈。忆秦娥的主角人生,是光亮璀璨的一生,也是被羞辱损害的一生。正如陈彦在《后记》里评价:“一个主角,就意味着非常态,无消停,难苟活,不安生。”

舞台就在那里,但从来都不会永远属于某一个人。角儿相争是常态,甘当配角是无奈,认清自我是境界。角儿与角儿之间的角逐,是一种文化宿命。

主角竞争无处不在。忆秦娥和楚嘉禾这两人的矛盾,就贯穿小说始终。尽管忆秦娥专注自我,但并不能改变楚嘉禾将她视为“眼中钉肉中刺”,穷尽阴暗、刻毒、下流、无耻等手段,对其进行陷害和污名;胡三元和郝大锤之间的相斗是血淋淋的,胡三元敲鼓技术极好,但个性太强,不仅遭受领导排斥,还遭到技术平庸的郝大锤各种打击报复,甚至遭受牢狱之灾;胡彩香与米兰之间的竞争也如同针尖对麦芒,最终,随着米兰嫁于富人才化干戈为玉帛;廖耀辉和宋光祖是剧团的炊事员,为了争大厨,廖耀辉也使出各种卑鄙的手段对其打压……戏剧小舞台,人生大舞台,主角与配角之间的相爱相杀,现实中无处不在,无数人也因此迷失本性。

“夫唯不争,故天下莫能与之争”,老子这句话有着深刻的智慧。很多时候,正是因为不与他人争,才没有谁能与之相争。忆秦娥能成为“秦腔皇后”,很大程度上是她长期处于“不争”的状态,只专注自我。在小说中,忆秦娥的“瓜”与楚嘉禾的“灵”形成鲜明对比。在很多人看来,忆秦娥是个傻子,甚至在遭受楚嘉禾污名时,还跑到医院检查,开出处女膜完好的证明,要求领导在大会上宣布,从而掉进了“自证陷阱”。而楚嘉禾虽然是灵光的,但也极其圆滑投机,而且还在攀比和嫉妒中逐渐“变形”为一株恶之花。最后,楚嘉禾不惜出卖肉体,勾结宣传干部在网络上写文章抹黑忆秦娥,其人格之低贱,丑行之恶毒,令人发指。这样的人,在现实中也无处不在。

大智若愚,大巧若拙。抵达至高的艺术境界,往往就要求淡、求拙。忆秦娥的“瓜”其实是一种大清醒,她的“不争”其实是在夯实自我修行的基础。只不过,现实之中脏恶无处不在,没有谁能够独善其身。正如小说中的秦八娃所说:“什么都是有代价的,优秀的代价更大。这是人性之恶。”“秦娥,你是因为太优秀,而遭人嫉恨、围堵、恶搞。记住:能享受多大的赞美,就要能经受多大的诋毁。”

面对种种伤害和污名,特别是在经受失子之痛后,忆秦娥进入尼姑庵,参禅打坐,修佛静心,想要剃度出家。后来,住持对她说:“修行是一辈子的事:吃饭、走路、说话、做事,都是修行。唱戏,更是一种大修行,是度己度人的修行。”忆秦娥走出尼姑庵重回秦腔舞台,是艺术人生修行的一种表征。而所有的人生也都是一场修行,都需要挣脱精神伤痛,找到实现自我之途。

在《主角》中,有许多老艺人在用生命呵护着艺术的尊严。忆秦娥之所以能够成为主角,很大程度上得益于“老戏”的复活,让忠、孝、仁、义四个老艺人得以重新起用,来完成传承。十年浩劫,文化扭曲,这些艺术家早已经远离了舞台,有的成了食堂伙管,有的成了看门老汉。而随着时代新风吹来,他们“突然跟变戏法一样,从旮旯拐角里钻了出来”。原来,不管身处怎样的环境,他们从来就没有放弃对艺术的修炼和坚守。

最感人的是苟存忠,他不论身处怎样恶劣的环境,都在苦练自己的绝技。苟存忠在舞台上演出《鬼怨》《杀生》时,三十六口的连珠火吐完,也为秦腔耗尽了自己的生命。在累死于舞台的最后一刻,他仍然不忘向忆秦娥传授绝技奥秘。除了这些老艺人,还有为忆秦娥写作原创剧本的民间知识分子秦八娃等等,都是艺术的守望者、传道者、布道者,在秦腔的大舞台上,扮演着自己角色。在他们人生舞台上,就是绝对的主角,因为活着那么真,那么善,那么美。

时代是个大舞台,每一种人生都有适合自己的舞台,每一个人也都可以成为主角,问题是,你将如何修行?