|

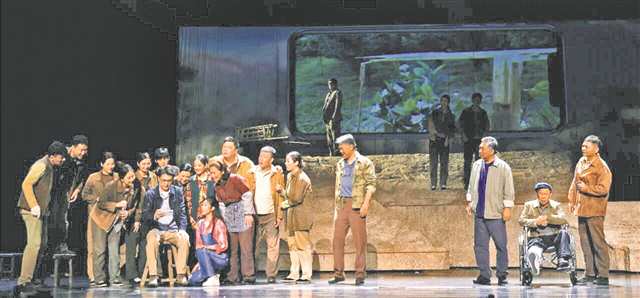

《温暖的味道》剧照 |

10月16日,以“艺动巴山蜀水 共绘时代新篇”为主题的第十四届中国艺术节在四川成都开幕。

本届艺术节包括开闭幕式、文华奖评选、特邀剧目展演、惠民演出、美术展览等多项主体活动,100余台优秀舞台艺术作品、174个群众文化作品亮相。

艺术节将于11月5日在重庆闭幕,整体活动持续至2025年底,集中呈现近年来我们国家文艺新高度、新气象,文艺工作者新作为、新风貌。即日起,《两江潮》副刊推出“十四艺节·艺评”专栏,聚焦舞台上的匠心之作,解读作品里的时代精神,以笔为媒,传递艺术与时代同频的温度与力量。

——编者

10月9日19:30,重庆大剧院中剧场内,第十八届文华奖参评剧目——话剧《温暖的味道》拉开帷幕。

追光扫过舞台,黄土塬的沟壑、村口的石碾、矮矮的村舍瞬间将观众拉入陕北乡村的氛围里。

台下有人小声嘀咕:“这城里来的书记,怕是连苹果花和梨花都分不清吧?”这声嘀咕恰好与舞台情景呼应——第一书记孙光明背着矮桩苹果苗站在坡上,白T恤打底外罩深蓝色夹克,浑身透着书卷气,可还没等他开口介绍自己,村民就围上来七嘴八舌:“又是来卖苗的?前两年假苗坑得咱好惨!”

这一幕像极了现实中第一书记驻村的第一天:揣着满脑子技术和理想,却撞进满是怀疑的乡土里。

这部剧没给主角套上光环,而是要带着观众跟着孙光明摔跟头、沾泥土,最终懂了:第一书记的成长,从来不是“降维打击”,是在黄土里滚两滚,摸透乡村的脉,才能酿出真正的“温暖的味道”。

黄土坡上的三道坎

孙光明的驻村路,从一开始就埋着三道扎脚的坎。这些坎不是剧本硬造的冲突,是从乡土肌理里长出来的——村民的不理解、不信任、不配合,像坡上的酸枣刺,扎得人疼。

头一道是“不理解”的鸿沟。第一幕的村民大会上,孙光明捧着矮化密植技术的图片,声音亮得像村头广播:“咱这是北纬37度黄金产区,种这个苗,亩产至少翻一番!”可话刚落,村支书郝凤仙就皱着眉打断:“孙书记,咱先顾眼下吧……先把下捡果卖出去,凑够明年的化肥钱再说。”

台下观众跟着揪心,因为郝凤仙手里攥着的,是村民们的“生存账本”:李家儿子娶媳妇差彩礼,王家新房盖到一半……孙光明算的是长远账,郝凤仙守的是实在账,乡村的“理”从来不是报表上的数字,是“把村民饭碗捧在手里”的执念。这道认知鸿沟,成了孙光明驻村的第一道难关。

第二道是“不信任”的墙。孙光明提出刨老树、栽新苗时,村民的抵触近乎本能。村里的果树“老把式”李玉山——也就是孙光明的舅舅,率先站出来反对:“新苗三年能挂果?这三年咱喝西北风?”

更揪心的是冰雹那场戏:20多个演员举着盆盆罐罐在舞台上奔逃,多媒体大屏砸下密集白点,刚挂果的幼树瞬间秃了头。孙光明攥着被砸烂的苹果,转身就要去县里找邻村讨说法。可郝凤仙却说抬头不见低头见,私下协商吧。村民们最终选择信郝凤仙,他们信的是郝凤仙用30年攒下的“实在”——她的人情世故里,藏着村民们看得见的安全感。而孙光明的“法理维权”,在乡土人情面前,反倒成了“不靠谱”的选择。

第三道是“不配合”的硬骨头。孙光明不顾反对,自掏腰包买了一车矮树苹果苗,可村民们要么闭门不见,要么摆手拒绝。有个大爷摸着老果树的树皮叹:“这树看着我儿子长大,刨了它,就像丢了魂。”还有人小声议论:“书上的研究,能比咱种几十年苹果的经验靠谱?”那些老果树里藏着的,是一代人的青春与念想。在乡村,情比理重,回忆比利益深,孙光明的好心,在这份情感羁绊面前,成了不接地气的举动。

这三道坎背后,是更拧巴的迷局:孙光明要“三年更换品种”,郝凤仙急“当下直播变现”;孙光明信“技术标准”,郝凤仙靠“人情世故”;孙光明想“公开透明”,郝凤仙习惯“暗地协调”。这不是个人对立,是守旧与革新之间的迷茫。

成为自家人的三步走

话剧最动人的,不是孙光明力挽狂澜的英雄戏,而是他在黄土坡上摔了几跤、沾了满身泥后,慢慢摸到融入门道的过程。

第一步是“放下架子”,真把乡土经验当回事。

孙光明的转变,始于他独自徘徊,摸着路边的老苹果树,想起舅舅李玉山说的“你是吃塬底下村的红枣和小米长大的娃”,他突然懂了:自己带回来的不只是新种苗,更是对家乡的牵挂,可之前的沟通,却丢了这份情感连接。

他找到突破口——大学生李萍萍。这个毕业回村的姑娘完全支持他的理念,说服父母率先种上矮种树苗,“站在地上就能授粉套袋”的实操场景,成了最生动的技术示范。孙光明终于懂了:融入不是否定老经验,而是把现代技术嫁接到乡土的根上。

第二步是“一起扛事”,平衡了“近期急”和“长远甜”,村民才肯跟你走。

冰雹灾后,孙光明没再提品牌重建,而是帮郝凤仙一起对接电商,还跑县里申请了救灾款,先解决村民的燃眉之急。郝凤仙看在眼里,主动去省农研所考察,回来时抱着一筐新苹果给村民尝:“这就是孙书记说的新苗结的果,比咱老苹果甜多了!”她拉着孙光明的手说:“你讲的法,我懂了。”这就是“一起扛事”的力量:你帮我解眼前的难,我陪你闯长远的关。

第三步是“找到平衡”,从“对台戏”唱成“同心曲”,才是真的新生。

全剧最泪目的转变,藏在李玉山的指尖。当郝凤仙带着新苹果回到村里,这位“老把式”坐在舞台最左边,没说话,只是用手指反复摩挲着苹果表皮,眼里慢慢蓄满泪水,有对苹果品质的惊叹,更有承认老经验不如新技术的释然。最终他声音颤抖地问孙光明:“光明啊,你这苹果是如何种出来的?”这句提问,意味着最固执的“乡土代表”接纳了“外来者”。

舞台上的孙光明,腰杆不再挺得笔直,说话带了点陕北口音,走路像村民那样深一脚浅一脚。靳东把这份新生演得细腻极了,他不再是“外来的书记”,而是“塬底下村的孙光明”。

第一书记的真正价值

剧终时,舞台上的黄土坡缓缓展开,露出满树红苹果的背景,孙光明的独白穿透剧场:“苹果树一长四十年,人一辈子八十年,黄河水淌了千万年……塬底下的炊烟、田地、果树,活着的信仰在那里,梦在那里。”台下静了几秒,随即爆发出雷鸣般的掌声。

有人说第一书记制度是“外力输血”,可《温暖的味道》用苹果告诉我们,它真正的价值是“唤醒造血”。不是送钱送项目,是把外来的资源和本土的力量拧成一股绳。孙光明曾经遭遇的困局,是千万个第一书记的困局。而他的新生,也是千万个第一书记的新生:从外来客变成自家人,从想干事变成会干事,从一个人干变成一群人干。

孙光明说:“人和人的距离,就像苹果树和赤道。太近了会烧,太远了会凉,只有合适的距离,才能长出甜果子。”其实第一书记和乡村的距离,也是这样——不做高高在上的拯救者,不做随波逐流的附和者,而是做蹲在土地里的同行者。这就是《温暖的味道》,藏在黄土塬的苹果里,藏在第一书记的坚守里,藏在村民们的笑脸上,更藏在乡村振兴的希望里。