|

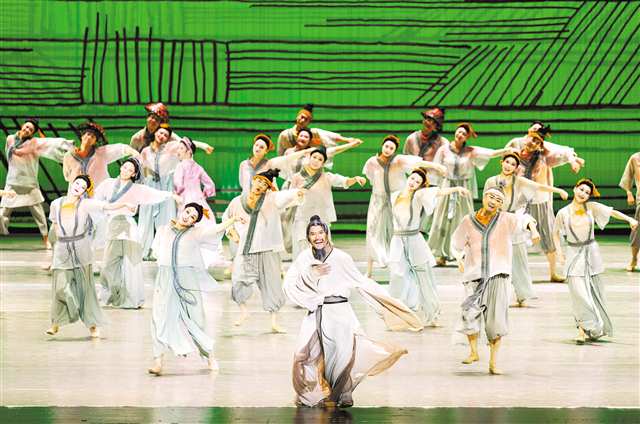

舞剧《杜甫》中的“春夜喜雨”舞段。(重庆歌舞团供图) |

10月的川渝大地,艺术氛围日渐浓厚。随着第十四届中国艺术节临近,作为参评剧目之一的重庆歌舞团原创舞剧《杜甫》,将于13日—14日晚在四川省文化艺术中心歌剧厅连演两场,向专业舞台艺术领域政府最高奖项“文华奖”发起冲击。

从2016年首演至今,《杜甫》十年来几经打磨,已经在全国各地巡演共232场。

再度打磨的“精微版”

10月10日,四川省文化艺术中心歌剧厅内,此起彼伏的指挥声和装置起降声交织,重庆歌舞团的舞美团队正争分夺秒装台。

舞台上,象征盛唐气象的布景框架已显现雏形,地面上整齐摆放着即将组装的战车车轮、弓箭以及杜甫的行囊、书卷等道具。这些道具经过重庆后方团队的全面检查、修复,确保能在演出中呈现最佳质感与色彩。

此次参评的《杜甫》是在2022年韩真、周莉亚复排的2.0版基础上,再度打磨的“精微版”。所谓“精微”,就是每一处细节都不含糊,让观众走进剧场就像翻开了“一本立体的诗”。

“为适配歌剧厅的场地条件,我们提前制定了多套灯光应急预案。”负责舞美协调的工作人员介绍,无论是光影的对比、色彩的过渡还是追光方面,都力求用光线语言更细腻地勾勒人物内心,营造更具感染力的诗化意境。

同一时间,在四川大学、四川音乐学院内,另一场“文化对话”正温情上演——由重庆歌舞团副总经理王渝江带领的主演团队,与两所高校学子们分享《杜甫》台前幕后的故事。

“‘双杜甫’的动作设计暗藏深意:一个代表现实中的杜甫,一个代表他的精神内核,转身时的力道差异,藏着他对家国的忧思。”主演李晋一边演示,一边讲解角色背后的文化内涵。

作为初代“杜甫”,39岁的李晋经历了从演员到执行导演、舞剧项目总监的身份蜕变,此次为了向“文华奖”发起冲击,他减重20斤并专门晒黑肤色,以期更加贴近老年杜甫历尽沧桑的形象。

饰演“妻”一角的演员彭小瑜,为呈现“丧子之痛”,反复研读《自京赴奉先县咏怀五百字》,在舞台上以“颤抖持衣”的细节打动无数观众。

“40亿次曝光量”背后

“《杜甫》能火十年,靠的是精神、艺术、传播三重内核的支撑。”在重庆歌舞团的办公室里,该团团长、艺术总监、一级演出监督苟晓燕道出了这部舞剧的“长寿”密码。

接受采访的两个小时里,苟晓燕将脑海里那些关于《杜甫》的点滴变化一点点讲给记者听:2022年打磨2.0版时强化“双杜甫”戏剧张力,2024年角色焕新版优化群舞调度,2025年参评版又对“兵车行”“丽人行”等经典舞段进行了节奏精准化调整。

“杜甫的家国情怀、人民立场,跨越千年依然能引发共鸣,这是作品的根。”苟晓燕介绍,创作之初,团队就确定了“用舞蹈活化诗圣精神”的目标,拒绝简单复刻历史。

她表示:“以‘丽人行’舞段在短视频平台收获超40亿次曝光为例,正是因为用现代审美解读传统文化,才能让年轻观众感受到盛唐舞蹈的魅力。”

截至目前,《杜甫》已走过全国80多座城市,吸引超30万人次观演,2024年演出收入近千万元。“这证明高雅艺术也能赢得市场,关键是要守住艺术品质,同时用观众能接受的方式传播。”苟晓燕说。

当初首演时,重庆歌舞团邀请了李艳超、郝若琦等知名舞者参演,此后逐渐由重庆歌舞团自主培养的本团舞者慢慢接替上。10年间,《杜甫》演员历经多次迭代,却始终保持高艺术水准,这得益于建立起了一套系统化的培养与传承机制。

实战锤炼也让演员快速成长。苟晓燕表示,每一次的巡演都是实战练兵,每场演出后都会根据观众反馈调整细节,“如果某场掌声稀疏,便复盘情感表达;如果入场率下降,便优化宣传与演出质量。”

筹划2026年走出国门

山清水秀、地形魔幻,是许多人爱上重庆的理由,而《杜甫》的出现,让更多人了解到重庆的人文底蕴。比如,剧中不仅在“春夜喜雨”舞段中融入重庆本土劳作场景,更以“不尽长江滚滚来”的意象呼应长江三峡,展现出杜甫在夔州(今重庆奉节)创作诗歌的历史渊源。

“我们希望每一部剧都能在舞台上立住,更在观众心里留住。”苟晓燕说,从《杜甫》的十年坚守,到更多本土题材的探索,如同“春夜喜雨”中润物无声的细雨一般,重庆的文艺工作者们努力让重庆文化既有大山大水的豪迈,也有人文艺术的精深。

此次征战第十四届中国艺术节,对重庆歌舞团而言,既是对十年成果的检验,也是开启新征程的起点。

苟晓燕透露,该团已制定了清晰的未来规划,一方面深度开发现有IP,筹划音乐剧《杜甫》,用不同艺术形式拓展题材边界;一方面打磨跨界融合舞台剧《小面》,从一碗重庆小面里挖掘市井人生与城市精神。

此外,聚焦现实题材,重庆歌舞团还计划创作反映西部陆海新通道建设的剧目,用舞台语言记录新时代重庆的发展。

从重庆到成都,从2016年到2025年,重庆歌舞团用匠心守护诗魂,用舞蹈传递精神。这场“十年之约”,不仅是对一部舞剧的坚守,更是对文化传承与创新的执着。

苟晓燕透露,团内正筹划在2026年将《杜甫》带出国门,让世界感受中国传统文化的强烈辨识度,让世界感知闪亮的重庆名片。