|

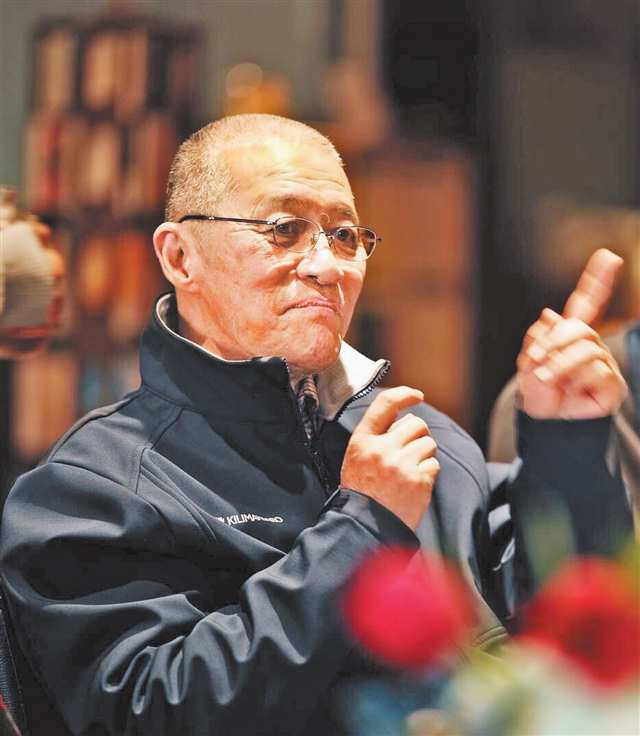

人物名片

李昕,1952年生于北京清华园,1978年考入武汉大学中文系,1982年毕业后进入人民文学出版社。1996年出任香港三联书店副总编辑,后任总编辑。2005年奉调回京,任生活·读书·新知三联书店副总经理兼副总编辑,2010年任总编辑。从事编辑工作40余年,系享受国务院政府特殊津贴专家。著有《清华园里的人生咏叹调》《做书的故事》《那些年,那些人和书》《翻书忆往正思君》《一生一事》等作品。 |

|

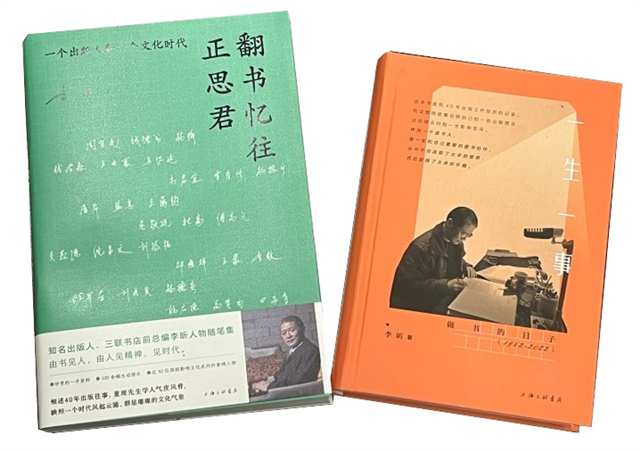

李昕著作。 |

见到李昕那天,“面容清癯”“目光炯炯”这类词的意涵,瞬间具象化于眼前。

这位被认为是“中国出版界传奇”的资深出版家已经73岁了。他个子很高,留着一头齐整的花白短发,一件短袖白衬衫外搭深色工装马甲,镜片后的双眼深邃有光,讲话时语调从容,举手投足利落潇洒。他的身上散发着知识分子的自信,大半生沉淀的深厚学养,让人由衷地感受到一种力量。

那天是在第33届全国书博会的一个活动现场,他带着新作《百年家事》来渝,与精典书店创始人杨一对谈。娓娓讲述之间,一个家族的百年历史和一个时代的沧桑往事渐次浮现,宏大叙事和个体命运有机交织,发人深思。

《百年家事》是李昕退休后完成的又一部佳作,也是一部以传统知识分子立场对家族历史和时代变迁进行思考、回望的厚重之作。他说,这部作品其实从2007年就在酝酿,从动笔写作到编辑出版,整整用了18年。

“2014年我从三联书店退休,这11年来,生活节奏渐渐变慢,我才有了更多时间,把想写的东西一点点写出来。说起来呢,这有点像是我对写作的‘还愿’。”接受记者专访时,他说,“我这辈子也没干别的,基本都在读书、做书和写书中度过。但做书大概只是职业,我真正的爱好,还是读书和写作。”

1982年,李昕自武汉大学中文系毕业,进入人民文学出版社,后来又陆续进入香港三联书店、北京三联书店。从初出茅庐的年轻编辑一路成长为总编辑,他的职业生涯始终与中国第一流的出版机构深度绑定。

40余年编辑人生,他经手出版了3000余种图书,其中不乏像何兆武的《上学记》、齐邦媛的《巨流河》、屠岸的《生正逢时》、曾彦修的《平生六记》、马识途的《百岁拾忆》、王鼎钧的《回忆录四部曲》、陆键东的《陈寅恪最后20年》等等曾在读书界掀起波澜的好书;退休之后,他真正开始为自己写作,陆续出版了《清华园的记忆》《一生一事》《翻书忆往正思君》等多部随笔类作品,从一个侧面为文化界留下了更为丰富的记忆。

“读书、做书、写书,这样度过一生我很知足。”李昕感慨,人的一生要何其有幸,才能真正做自己想做的事情,“在当代中国出版界,我想我属于‘生正逢时’的一代人。我跟书打了一辈子交道,也还会继续与书同行,人们说时代越来越喧嚣,那么我希望尽自己的力量,掌一盏灯。”

读书

一番艰难,从大东北到珞珈山

“都说命运无常。或许很多人一辈子都在从容地接受命运的安排。但我想,重要的不在于命运安排你做什么,而在于你能否自强不息,坚持不懈。命运让我在武汉大学中文系度过4年,就此奠定了我选择编辑道路的坚实基础。我沿着这条路走了几十年从没回头,也为自己创造了一个无怨无悔的人生。”李昕说。

与珞珈山的这段缘分,其实还有些曲折。“我算是降生在书院里的孩子,从小就跟清华北大有着不解之缘。”李昕的父亲李相崇教授,曾是清华大学外文系系主任,他的母亲也在清华工作。他3岁上清华幼儿园,7岁上清华附小,13岁时考上北大附中。原本一路顺风顺水,却未承想,1969年,命运安排他去到吉林农村插队。

“在此之前,我曾在北大附中图书馆里住了一年多,其间读了不少外国小说,《海底两万里》等都是那时候读的。下乡时,我专门弄了一个木箱子,‘趁便’从图书馆带走了大约20来本书,其中包括巴尔扎克的《高老头》《欧也妮·葛朗台》,雨果的《悲惨世界》等。”说到这里李昕还有些不好意思,“这些书很大程度上解决了我们在乡村的文化需求,但我当然知道,这样把书带走是不对的,所以40年后我在三联书店工作时,专门拿出了自己的六大箱子1000多本藏书捐赠给母校北大附中,算是将功补过,了却一桩心事。”

在东北,李昕先在农村待了5年,后来被吉林省哲里木盟教育局教育科调去做干事。1978年,以当地招生办工作人员的身份,他突击备考文科,以超过高考重点线20多分的成绩,被武汉大学中文系录取。

李昕笑道,接到录取通知书后他迅速回京,打算给父母一个惊喜,“没想到,对父亲来说,这的确是一个天大的惊喜。当他听说我考上的是武汉大学,连连说‘武大,太好了,我当年也想去武大’!原来,1952年院系调整时,父亲为了继续从事自己喜欢的外国文学专业,曾经报名调往武大外文系,但未获批准。我考入武大,算是解了父亲的一个心结。”

做书

大家引路,把事业变成了热爱

进入武大时,李昕已经26岁了,他比同学更有一种紧迫感,也更珍惜在大学的每一天。“1982年毕业分配时,我的学习成绩全班第一,还是班长,系主任希望我留校教外国文学,还承诺一年后送我去美国留学,但当时我的父母已近70岁,而且我在北京有女朋友,他们都需要我,所以我决定回北京,婉拒了留校。”

回京的选择也很多。他回忆,当时可以做公务员,也可以去新闻、出版、大学等单位。“在评估了一下自身条件后,我觉得我可能做学问有欠缺,如果一个人的才能要以‘才’‘学’‘识’来衡量,我觉得我的‘学’不够,学识基础不够厚实,因为我是被耽误的一代人,到二十几岁才恶补知识,底子不扎实。我同学里面,后来当了中共党史专家的陈晋、杨胜群,当了知名学者的於可训、乔以钢等等,他们当时读书就比我多。那如果是当作家、记者呢,我也不行,我的同学里有好几个作家,我知道自己的才华不及他们,差距太大了。”

一番分析后,李昕觉得自己的优势在于有多年的社会经验、思想比较成熟,于是他选择做文学编辑,“因为做编辑需要一种对作品的判断力,这种判断力是依赖社会经验和成熟的思想的。这就是‘才’‘学’‘识’中的‘识’,我觉得在这方面我不输给其他同学。所以我选择到人民文学出版社做编辑,学校也同意了。”

一开始,单位安排李昕做行政工作。“这绝不是我的理想。”如今再次谈及往事,李昕依然感慨,“还好我得到了许多前辈指引,他们都是文化出版界的前辈大家。”

人文社时任总编辑,诗人、翻译家屠岸就是其中一位。在李昕的印象中,屠岸面容很和善,是个谦谦君子的模样,于是,虽然并未打过交道,他还是决定去求助。

“有一次到食堂吃饭,我凑到他的桌子上,恳求他给我一次做编辑的机会。我说我知道在人文社做编辑不容易,我不知道自己够不够格,但我希望有一个机会尝试一下,能够给我3年时间,如果最后证明我不行,那么我改行。屠岸认真听完,伸出一个手指头,说‘一言为定’,这4个字,决定了我的一生。”

20世纪80年代,人民文学出版社星汉灿烂。李昕回忆,身为编辑,不仅面对的作者多为文坛耆宿、名家大师,编辑部同事也名流云集,除了屠岸,还有严文井、韦君宜、牛汉、绿原、楼适夷等“一代名编”都没退休。

老前辈们的德行让他受益终身,“他们告诉我,编辑做书最重要无非就两条:一是编什么内容,你就得关注什么,要钻进去;二是做什么书,就得像什么书,既要符合规范,又要符合读者期待。”

他永远记得,进社之后的第一堂编辑课,就是韦君宜讲授的。“她开宗明义:当编辑不要想当官。她这句话来自她当小编辑时,总编辑胡乔木对她所说:如果你想当官,可以先当编辑部主任,然后当总编辑,这就算到头了,再想当官就不是编辑了。韦君宜说,胡乔木这句话她记了一辈子,她当然有机会选择当官,但她不后悔。她希望我们都不后悔,把编辑当成一生的事业。这几十年,我也有很多机会重新选择,但每到关口,就会想起这句话,就会只想一辈子做编辑,一辈子做书。我也的确不后悔,这样坚持几十年下来,我觉得编辑这份事业,已经成为我的热爱,编辑工作让我收获颇多,并且,我自认并未虚度此生。”

写书

留住记忆,以好书为时代作注

2014年,李昕从三联书店退休,但他退而不休,而是很快应商务印书馆之邀出任特约编审,在每周一、三、五去出版社工作,这一干又是8年。

“所以严格来说,退休后这11年,真正全身心投入写作,可能还是最近3年。”这些年,他陆续写作出版了《清华园里的人生咏叹调》《做书的日子》等十余本书,备受关注和好评。

“我的书大致可以分为这几类:《做书》《今天我们怎样做书》,这些属于讲演录,主要给出版社编辑以及高校编辑学的学生上课使用;《翻书忆往正思君》《那些年,那些人和书》等,属于人物随笔,回忆了我跟很多前辈的往事;《一生一事》是个人回忆录;《百年家事》则更近于一种非虚构的家庭历史叙事。”李昕说。

年逾七旬依然笔耕不辍,坚持下来的动力是什么?“一方面,我是武大中文系78级科班出身,我们这代大学生曾被视为天之骄子,对于文字,对于写作,一定是有一种执念的;另一方面,我这一辈子经历过太多的故事,写下这些故事,既是对自己人生的总结,我想,对于其他读者,也或多或少会有所启示。”

以《一生一事》为例,这部作品原本是李昕送给自己的70岁生日礼物,“我没想到的是,一位清华大学毕业的老前辈在读过《一生一事》后告诉我,‘你这本书特别应该推荐给大学生们,让他们看看,你们这代人在面临人生的重大关口,如何去做出正确的选择。’这些反馈对我而言特别宝贵,让我看到我的文字是有价值的。”

事实上,在社交媒体上,读者们普遍认为,除了能给自己以启示,李昕的作品的重要价值,还在于以一个知识分子的记忆为时代的一个侧面写下了文化注脚。几十年来,他的编辑生涯里,“谈笑有鸿儒,往来无白丁”,他与王蒙、王鼎钧、梁凤仪、杨绛、王世襄、冯友兰、齐邦媛、杨振宁、刘梦溪等多位名家结缘。他的身上除了有三联传统的人文精神、思想、智慧、理念之外,还有知识分子的道义与担当、激情与理想。

“我始终认为,文化理想和社会担当是一个知识分子应该去追求的东西。无论是做出版人,还是自己写作,我心目中都有一个远大理想,那就是用好书去记录时代,用好书来参与、推动历史的进步。”谈及此,李昕回忆起了《邓小平时代》作者、哈佛大学著名学者傅高义,“这本书是我在三联时引进的,曾获‘中国文化特殊贡献奖’等10余项大奖。但鲜为人知的是,为了写这本书,傅高义先生花了整整11年,在此期间,他每天工作不少于10个小时,我算过,总共下来至少是4万个小时。除了搜集浩瀚史料,他还进行了海量的独家采访,受访者超过300人。他的精神点燃了我心里发现好书、写出好书的激情,这种激情,将永远激励我前行。”