|

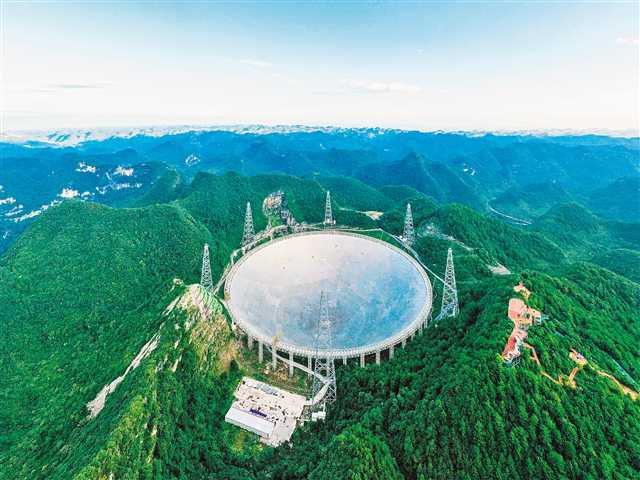

“中国天眼”全景(2019年8月27日摄,无人机照片)。 新华社发 |

11月3日上午,北京人民大会堂。2020年度国家科学技术奖励大会隆重举行。

在热烈的掌声中,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平首先向获得2020年度国家最高科学技术奖的中国航空工业集团有限公司顾诵芬院士和清华大学王大中院士颁发奖章、证书,同他们热情握手表示祝贺,并请他们到主席台就座。随后,习近平等党和国家领导人同两位最高奖获得者一道,为获奖代表颁发证书。

持续激励基础研究,曾经数度空缺的国家自然科学奖一等奖今年开出“双子星”;强调成果应用积淀,获奖者们“十年如一日”的专注和勤奋令人动容;科技为民增添福祉,一批获奖的民用科技成果让生活更加美好……国家科学技术奖励大会传递的信号表明,中国正阔步走在加快实现高水平科技自立自强的新征程上。

当前国际科技博弈日趋激烈,世界主要创新大国纷纷加大前沿科技布局,抢占科技竞争制高点。科技自立自强成为抓住重大战略机遇、应对风险挑战的必然选择。

北斗导航卫星全球组网,嫦娥五号实现地外天体采样,天问一号探测火星,“奋斗者”号完成万米载人深潜,移动通信、油气开发、核电等科技重大专项成果支持新兴产业快速发展,5G、人工智能等新技术推动数字经济、平台经济、共享经济蓬勃兴起……

“十三五”时期,我国科技事业取得历史性成就、发生历史性变革。实践反复表明,只有矢志不移自主创新,才能应对风险挑战;只有加快科技自立自强,才能把创新主动权、发展主动权牢牢掌握在自己手中。

基础研究是科技创新的总源头。2020年度国家科学技术奖评选出国家自然科学奖46项,多项成果达到国际领先水平,一等奖更是难得地产生“双子星”,成为我国基础研究水平持续提升的最佳注脚。包信和院士团队、赵东元院士团队双双“摘取”国家自然科学奖一等奖,曾数度空缺的国家自然科学奖一等奖如今连续8年产生得主。基础研究“多点开花”,从获奖成果中可见一斑。

党的十八大以来,我国更加注重原创导向,充分发挥基础研究对科技创新的源头供给和引领作用,基础研究投入持续大幅提升。

面对科研“无人区”,基础研究更需要科技工作者“十年磨一剑”“甘坐冷板凳”。

当前,我国已经开启全面建设社会主义现代化国家新征程,科技创新在党和国家发展全局中具有十分重要的地位和作用,全国广大科技工作者正面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康,坚定创新自信,紧抓创新机遇,勇攀科技高峰,破解发展难题。

“将毕生理想与祖国需要紧密相连的奋斗过程是最幸福的!”顾诵芬表示,我们将以身许国,不辱使命,继续奔腾在科研一线,大力弘扬科学家精神,为实现建设世界科技强国的宏伟目标不懈奋斗。

(记者胡喆、张泉、王琳琳、董瑞丰、温竞华、盖博铭、董雪、王莹)(据新华社北京11月3日电)