|

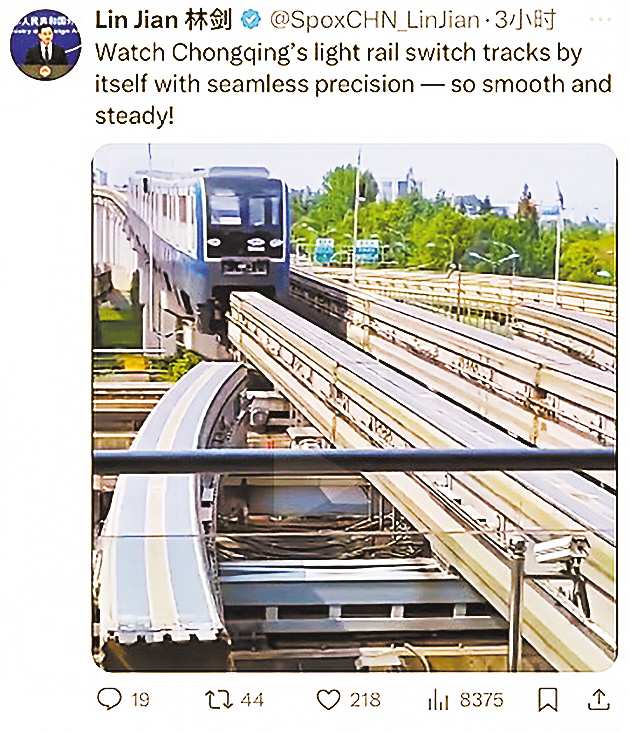

视频截图。 |

|

林剑分享的视频 扫一扫 就看到 |

8月17日,外交部发言人林剑在社交平台上分享了一则重庆单轨自动切换轨道的视频:“衔接精准无缝——如此平稳又顺畅!”视频中,列车疾驰而来,道岔自动变轨,全程无需人工干预,精准度堪比“外科手术”,这引来不少海外网友点赞、评论。

事实上,这已不是重庆轨道交通第一次“出圈”。去年初,特斯拉CEO马斯克也在社交平台点赞:“中国有令人难以置信的火车和基础设施。”

重庆单轨频频火出圈背后,有哪些“秘密”?记者对此进行了采访。

百吨道岔上演“毫米级”对接

单轨列车的掉头和变换轨道,一直都是重庆轨道交通的特色,但很多人不知道的是,这背后的关键设备是单轨道岔。

所谓道岔,就是轨道列车从一股道转入另一股道的线路连接设备。有了道岔,就可以充分发挥线路的通过能力,单轨列车就靠它来变换轨道。若要掉头,列车只需通过道岔换道(即折返),就可以行驶到另外一条轨道上,然后将车头变车尾,车尾变车头,完成掉头。

记者了解到,外交部发言人林剑分享的重庆单轨自动切换轨道场景为重庆单轨3号线碧津站内。2016年,该站投入使用平移式渡线道岔,日均转辙200次左右。

3号线的平移式渡线道岔,由四节直线梁和两节曲线梁组成,其梁体由台车支撑,4台7.5千瓦电机驱动,单组重量高达120吨,可谓超重量级“选手”。梁体通过快速平移,准确对接,对接误差在3毫米内,实现列车行驶转换。道岔的平移距离4.25米,列车通过时速30公里,转辙时间在30秒以内。

据悉,除了碧津站,在四公里站、九公里站、鱼洞站等站也可看到类似场景。

从遵循国外标准到“中国造”

如此神奇的技术,是如何炼成的?这离不开背后的多年科研攻关。

2004年,重庆建成了首条轨道交通线路——单轨2号线。当时,跨座式单轨交通技术在国内还是一片空白,技术和设备大都从国外引进,车辆、轨道梁、道岔等核心技术,也都遵循着国外的标准和规范。

要打破国外技术的壁垒,推动跨座式单轨产业发展,就必须自己掌握轨道核心技术。为此,重庆轨道交通运营有限公司邀请了许多道岔专业的老专家来共同研究,技术团队抓住机会向专家们请教。在专家的指导下,团队收集了海量的测量、比对、绘图数据,不断摸索、钻研、总结,还编制出中国首本《单轨道岔设备维护维修规程》。

经过多年攻关,重庆单轨道岔技术团队完成了20余项科技创新和技研任务,让道岔技术从无到有、从有到精,到更智慧,实现100%国产化,95%本地化,打破国外技术垄断。全长67公里、日均客流超100万人次的重庆轨道交通3号线,也成为全球单线运营里程最长和客运量最大的跨座式单轨系统。

从山城“名片”到技术出海

事实上,重庆近年来在单轨技术上的发展十分迅猛。

目前,重庆交通开投集团已经全面掌握跨座式单轨转向架、轨道梁、道岔三大关键技术,创建全球首个国家单轨交通技术标准体系,制定了跨座式单轨以及轨道交通桥梁检测等国家标准5项、行业标准5项、地方标准10项。

同时,重庆单轨技术还在积极“走出去”,为泰国、越南、马来西亚、新加坡、阿尔及利亚等国轨道建设运营提供高质量产品和技术服务,2024年新签合同超42亿元。今年6月,重庆交通开投集团与越南河内市城铁管理委员会签约,将向越南分享单轨成熟技术和实践经验。

不仅如此,重庆轨道交通在社交平台频频出圈后,成了一张“亮丽名片”,为城市旅游赋能添彩。比如,李子坝站“单轨穿楼”成热门景点,佛图关段“开往春天的列车”被央视打卡,最新熊猫主题列车萌翻中外游客。