|

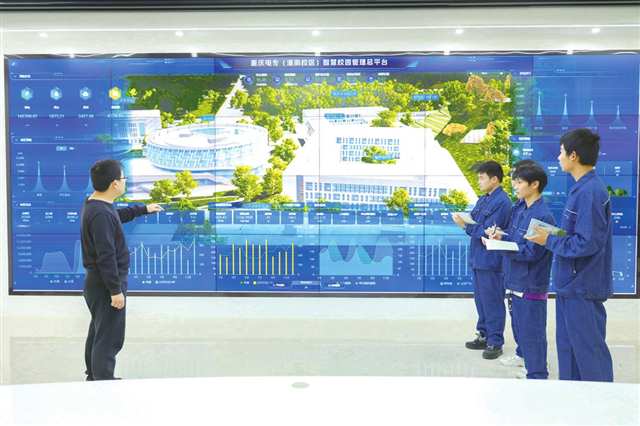

重庆电力高等专科学校(潼南校区)智慧校园管理总平台 |

在“双碳”目标驱动新型电力系统建设的重大机遇期,高素质技能人才供给已成为能源电力产业转型升级的关键支撑。

然而,产教协同育人难走实,发电生产过程难呈现,发电运行调节技能难掌握,这些难题极大地制约了电力技能人才培养,成为当前职业教育亟待解决的痛点问题。

面对挑战,重庆电力高等专科学校以改革创新为破局利刃,积极探索能源动力类技能人才培养模式改革,通过多维度、深层次的校企合作,重构课堂形态,优化育人路径,实现了教育资源与产业需求的精准对接与高效融合,为服务现代化新重庆和成渝地区双城经济圈建设提供了坚实人才和技能支撑。

数字赋能 合作搭桥

构建“课堂工厂化、工厂课堂化”新形态

不出教室,就能通过数字技术观看到垃圾在1000℃的焚烧炉内燃烧的场景,观测到10.5千伏高压电能并网的现场反应;需要实践,就有机会进入中国华电集团四川分公司、中国海装风电等知名企业跟岗实践、在岗实操、全岗实学——这正是电力高专“课堂工厂化、工厂课堂化”能源动力类专业课堂新形态的生动呈现。

以数字技术再现生产过程,课堂成为“练兵厂”。学校通过校企共建共享实训基地、共研共用教学资源、互聘互用双师人才等方式,引入数字孪生、虚拟现实等数字技术,在校内课堂全面化、剖面化、实景化再现厂区复杂流程、抽象原理、复合设备、难见场景,甚至能够将高危严控厂区装入课堂,从而使学生对于发电过程有了更加深入、系统、真切的了解。这一实践已成功获评工信部、教育部2023年度虚拟现实先锋应用典型案例。

将综合实践课堂搬到厂区,企业也是“大课堂”。依托于校企共建现代产业学院、共施中国特色学徒制培养、共建技能培训服务平台所带来的便捷资源,带领学生深入厂区实践,推动教学过程与生产过程深度融合、学生所学与岗位所需精准匹配,促使学生在岗位实战中熟练掌握专业技能。

“数字课堂+实战练兵”的课堂新形态,成功打破了传统教学与实际生产之间的壁垒,使课堂成为模拟真实工厂环境的实训场,工厂则成为延伸课堂教学的实践基地,让每个学生都有了大展身手、锤炼技能的舞台。

教学革新 队伍提质

打造“六维递进”产教深度协同育人新范式

“课堂工厂化、工厂课堂化”这一创新模式,绝不仅是课堂形态的简单改变,而是重庆电力高专在深化产教融合、推进校企协同育人的道路中,极具代表性与突破性的具体实践与成果展现。

锚定培养服务新型电力系统的“双碳”技能人才目标,学校积极革新育人模式,联合企业共同研制“由岗定教”靶向式人培课标,共同重构“由浅入深”任务式教学内容,共同组建“由企入校”混编式双师团队,共同打造“由虚入实”沉浸式教学资源,共同实施“由易到难”阶梯式教学环节,共同构建“由点及面”数字化评价体系,形成“六维递进”产教深度协同育人“电专范式”。

在“六维递进”模式下,教学内容来自企业真实任务,授课教师引入企业导师、技能大师、劳模工匠。学生可以利用国家级专业教学资源库、产教融合实训基地进行情境式教学,在由易到难、逐层递进的任务式教学、阶梯式教学中逐步提升综合能力素养。近年来,学校人才培养质量显著提高,已培养能源动力类毕业生1万余人,近5年毕业生就业率平均达97.8%,就业平均收入、就业稳定度位居全国职业院校前列。

学校建成中国特色高水平专业群1个,主持编写国家专业教学标准5项,获全国职业院校技能大赛教学能力比赛一等奖等国家级成果20余项,改革成果资源推广应用到近300所电力类职业院校和2000余家电力生产企业。在“金平果”中国科教评价中,学校热能动力工程技术专业群竞争力多年位居第一,成为全国大中型能源电力企业招工用人的首选学校。

王华彪 图片由重庆电力高等专科学校提供