|

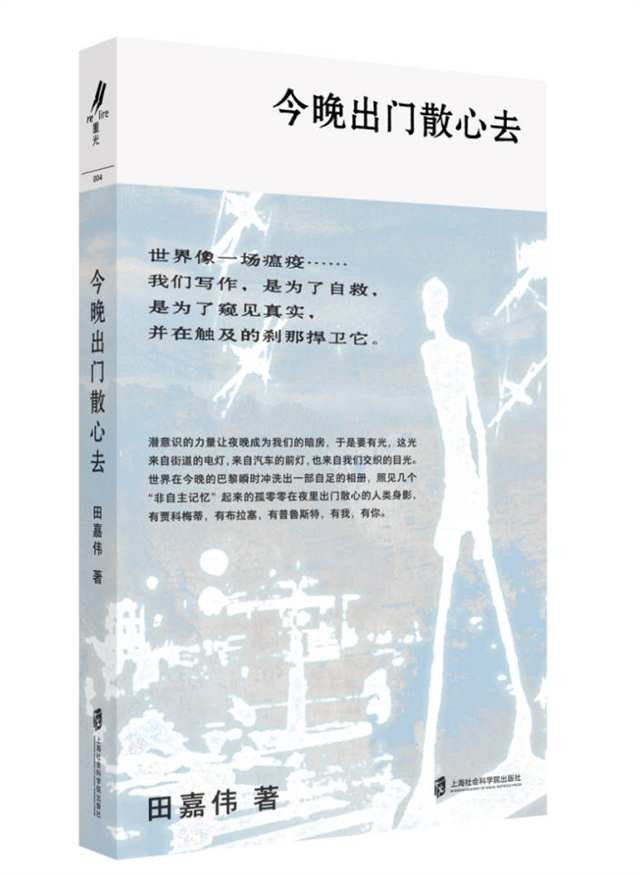

作品简介 《今晚出门散心去》是介乎虚构与非虚构的随笔集,共收录文章26篇,漫笔书写秀山和巴黎之间的日与夜。这部集子就像一颗洋葱,其表层是纷繁的文学和文化事件,卢梭、艾略特、贾科梅蒂、普鲁斯特、瓦尔泽、康拉德、巴塔耶、巴别尔、瓦莱里、阿尔托等人渐次登场,或热切,或孤寂;剥开这些事件,内里是一层又一层的“我”,这些“我”一次又一次在生命的夜晚游荡,将多向度的爱聚合为泪与笑的星丛,引领着“失眠者”走向惊奇的房间。 |

|

远子 |

|

田嘉伟 |

|

任绪军 |

主持人

聂晶 新重庆-重庆日报记者

对话嘉宾

田嘉伟 作家、译者,《今晚出门散心去》作者

远子 诗人、作家、译者,小说集《光从哪里来》作者

任绪军 出版人,“重光relire”图书工作室创始人

“这部随笔集为中国文学开创了一种几乎前所未有的文体,作者既坦诚剖白自身的经历和情感,又轻盈地化身异国的他人,讲述他不可能亲历的欧洲文坛往事。田嘉伟的笔触极其温柔,又带着近乎私密的细腻,将穿梭于文学世界的个体生命刻画得亲切可感,让文学化为我们的血肉。”这是2024年12月底,随笔集《今晚出门散心去》(以下简称《散心》)入选南方都市报2024年度十大好书时的评语。

作者田嘉伟是地道的重庆秀山人。他从秀山出发,一路求学走到了北京、巴黎、上海等地,现任教于华东师范大学国际汉语文化学院比较文学系。近日,田嘉伟回到《今晚出门散心去》的书写起点重庆,在长江侧畔的拾己书局,围绕主题“重庆和巴黎之间的日与夜”,与诗人远子、出版人任绪军进行了深度对话。田嘉伟用自己的视角将这两座城市编织在一起,从个人旅程中萃取出的独特感悟与体验,引发了现场观众的热烈讨论。是日,窗外是大雾弥漫、是细雨蒙蒙、是江水不歇、是过江索道穿梭、是老街游人如织,室内是临时筑造起来的一个文学通道,重庆至巴黎,巴黎返重庆,远与近,重新组织起与世界的距离,由此观照到场的每一个“我”。

新重庆-重庆日报:两位青年作家远子和田嘉伟于2024年先后在“重光relire”出版了新书《光从哪里来》和《今晚出门散心去》。作为两位作者的责编,绪军对编辑《散心》有何感想?

任绪军:从拿到稿子开始,我就对这本书产生了与众不同的感情,因为这是一本非常特别的书。表面上看起来,它是随笔集,但是越读,越会通过此书不停地剖解自己,了解自己的内心。《散心》是我迄今用时最长、用力最大的一本书,做这本书的过程教给我“耐心”和“等待”,一切归功于“时间”。它不仅是个体情感的抒发,更是一次关于文化与生命的对谈,为读者提供了重新审视世界的视角。

我是他们两位的编辑,田嘉伟写法国文学的人和事,也写我们的农村和市井;远子的《光从哪里来》通过4个虚构的故事,却真实地讨论了当下中国县乡社会中的家庭、教育、工作、爱情等问题。两位在写作方面的气质都很像,经由文学、经由写作来和读者进行一场交流。

新重庆-重庆日报:两位共同的责编谈到两位的写作气质有相似之处,那么,也请远子谈谈看了《散心》的感受?

远子:这是2024年我读过的最喜欢的10本书之一。起初的阅读感受是复杂的,一时觉得写得真切而灵妙,一时又感到有些刻意和虚造。读到后面才能确认,作者的确在个体经验与历史追忆之间找到了一种微妙的均衡。或许可以说,他为散文的书写传统引进了“别的声音,别的房间”。在阅读这些我听过或没听过的作家和艺术家的生平往事,如何在一个文学青年的心中投下光与暗时,我开始深刻地理解到,一切事物是如何超越空间和时间而相互关联在一起的。

我注意到,书中提到了很多我们没有听说过的作家,并把这些作家的回忆、看待世界的角度和方式传达给读者。这种借助外来文化来更新自身文化的意识,我觉得不失为当下文学创作打开了思路。

新重庆-重庆日报:是的,我也翻看了一部分《散心》,它并非简单的旅行记录,而是通过历史与记忆的交织,形成了一幅多维立体的城市画卷。从这个角度来看,这本书是在探索旅行,尤其是人生旅行的真正意义。不知嘉伟对此怎么看?

田嘉伟:今天科技的发展让我们在屏幕上能够一触即达,但亲身经历更能让我们有丰富的体验,激励我们去探寻不同的世界。重庆与巴黎不仅仅是地理上的两极,更是内心世界的两个面向。

无论身处何地,回望故乡和内心,发现自己的真实感受,才是旅行的真正意义所在。曾经认为生活在别处,远方才是故乡。但如果我们自己不是足够丰富,远方不是故乡,也不要把远方活成故乡,多关注我们身边的人和事吧。

新重庆-重庆日报:那么,现在回过头来看,重庆的成长经历对自己的文学之路有何影响?

田嘉伟:近乡情怯,我就讲两个片段吧。

小时候外公曾在九龙坡的一家书店里,给我买过一本少儿彩图版的《水浒传》。当时的欣喜早已淡去,只记得我反复阅读,被里面的人物形象和故事情节深深吸引。到了巴黎后,得知《水浒传》也是法国人偏爱的中国古典文学名著,才猛然发现当年的那份欣喜,其实一直都在,没有淡去。

回渝这两天和几位高中同学重逢,往事又被忆起。我在南开中学住读时,高一宿舍里有喜爱法国文学的万州室友,我通过他接触到了自己的“一生所爱”——作家普鲁斯特;而在高二宿舍里,我又遇见了总把雨果写进作文的室友。一晃将近20年过去了,因为求学和生活,这两位同学看似已远离了文学,留下我在这条路上前行,就像我书里写的诗人兰波和瓦莱里。很想知道他们更多的近况,如果他们能读到这页报纸,就当我道了一声:好久不见。

新重庆-重庆日报:多年来行走在异乡,重庆和巴黎有没有相似或熟悉之处呢?

田嘉伟:某次我从巴黎飞到那不勒斯。城市爬坡上坎、依山傍水的感觉让我立马想到了重庆。这两年我看过那不勒斯人拍的两部电影——马尔托内的《乡愁》和索伦蒂诺的《上帝之手》,讲述的都是背井离乡、在外打拼多年的主人公还乡的经历,包括与家庭的和解,多少有点像今天回到故乡的我。

1986年世界杯时,当时父亲还是重庆医科大学的一名学生,也是学校的守门员,据说期末考试前还熬夜看了“上帝之手”的那场比赛。虽然我不能说有明确的乡愁,但追忆过往确是写作的动机之一。有一次,在巴黎的电影院观看马拉多纳的传记纪录片时,我立马想到了1986年的世界杯,想到了父亲,不禁泪流满面。

所有的过往都不会重来,而那些关于重庆和巴黎的日与夜,我会把它们存放在记忆的一角,然后,继续前行。