|

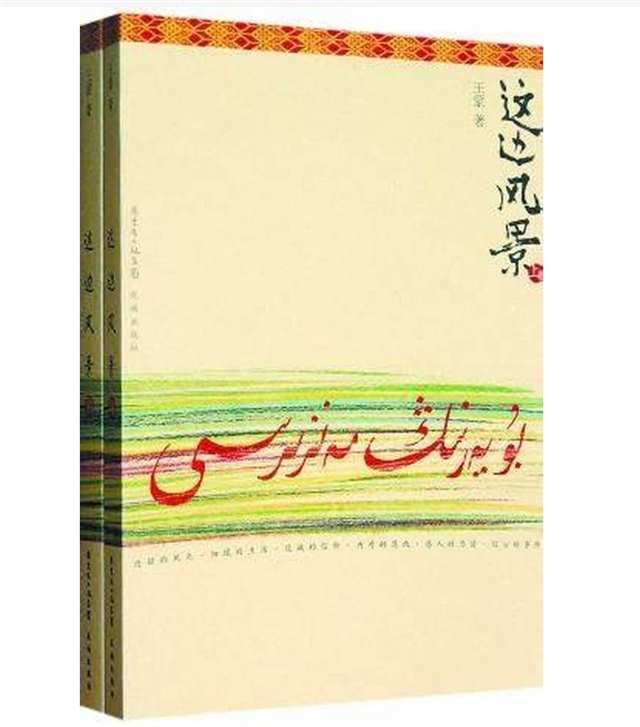

作品简介

第九届茅盾文学奖获奖作品(2011—2014)《这边风景》,是作家王蒙创作的长篇小说。描述了20世纪60年代前期新疆维吾尔自治区农村的生活,以一桩公社粮食盗窃案作为切入点,用层层剥开的悬念和西域独特的风土人情,展示了一幅现代西域生活的全景图,也反映了汉族和维吾尔族人民在特殊历史背景下的真实生活,两族人民相互理解、友爱共处的深厚感情。 |

题记:历史重量,时代局限;前事不忘,后事之师。

人的一生要经历各种疼痛,不同历史阶段也有各自的时代局限。人生向前,时代进步,本应坦然抚摸过去的伤疤,正视曾经那些不堪回首的残酷。

只不过,很多人仍活在未曾死去的阿Q年代,看待过去生活,往往沿袭着精神胜利法的思维模式;人类社会也从来没有走出屏蔽历史的怪圈,对待某些年代,也总是选择戴上一张巨大的蒙眼布,采取把孩子和洗澡水一起倒掉的野蛮方式。

人生每一步都算数,历史的每个阶段也都有独特的风景。一个人如何选择看待自己的足迹,一个国家如何选择对待过去的历史,注定会影响着能否抵达光亮的地带。踏遍青山,纵然人老,只要敢于面对真实的过去,就可能展示自己这边的风景独好。作家王蒙的《这边风景》书里书外,就在呈现一个作家的人生风景,也在透视着隐匿于岁月深处的历史风景。

王蒙的写作人生是极有长度的,也是跌宕起伏的;是极其复杂的,又是特别精彩的。王蒙有太多的身份标签,任过《人民文学》主编和原文化部部长等职务。不过,比起其他官员身份,“作家王蒙”才是最能标注其人生价值的身份符号。

王蒙如今已逾90高龄,写作已有70余年,他的创作人生仍在持续,令人期待。王蒙出版作品近百部,涉及小说、散文、诗歌、学术专著等各类文体。处女作《青春万岁》,早在1956年就定稿,直到1979年才出版第一版,跨时23年;1956年发表的小说《组织部来了个年轻人》,曾引起强烈反响和争议;1963年,王蒙举家搬迁新疆,他在那里经历了十年动荡年代,一直到生活到1979年;此后,历尽劫波归来,王蒙开始持续不断地进行时代书写,进入了创作的井喷时期。

从《青春万岁》《组织部来了个年轻人》这样极具历史年代标识的作品,到《笑的风》《霞满天》这些近年来的时代新作,王蒙的书写堪称是中华人民共和国的文学版“心灵档案”。不过,王蒙在新疆生活的16年,一度让人们认为那是他的沉默年代。然而,2013年《这边风景》横空出世,比尘封23年的《青春万岁》更神奇,被埋藏的时间竟然长达33年。2015年,《这边风景》获得茅盾文学奖。对这部作品,评论家王干这样说:“这部书的价值,第一把王蒙变成一个完整的文学人;第二个让中国当代文学史变得完整;第三个让中国文学的历史这一段变得完整。”

《这边风景》开始写作的时间是1974年10月,完稿时间是1978年8月,如果以1976年10月的十年动荡年代结束为界限,不难发现这部作品创作时间恰恰处于两个时代的交界地带。从文学史的角度来看,以1949年为界,中国文学进入了社会主义文学的新阶段。其中,1949年—1966年之间被称为“十七年文学”时期,此后即进入了万马齐喑的十年动荡年代,然后才进入伤痕文学、反思文学、改革文学等阶段。人们普遍认为,十年动荡时期是文学史的空白期。《这边风景》重新浮现,弥合了历史断裂,填补了内容空白,有着重要的文学史研究价值。

《这边风景》书写了1963年—1966年之间的人和事,通过梳理这些繁复的时间轴,不难发现本书不论从内容表达还是价值判断,都处于尴尬地带。1979年—1981年,王蒙也曾三次试图对这部作品进行修改,然而,面对客观存在的历史真实,面对70万字的鸿篇巨制,面对近百个人物形象,对这本书进行整体大规模修改几乎是不可完成的任务。无奈之下,这本书被束之高阁。

2012年,王蒙的儿子偶然发现了这部书稿。原来,它就存放在某个年代已久房间门框上的顶柜中。再次面对这部作品,王蒙“觉得这个稿子也有很多可爱的地方”。时代在进步,国家在开放,这一次,王蒙不用再像过去那样,对这部作品进行“起死回生的拯救”,而是“基本维持原貌,做了些简易的弱化”,并且在每章后面加了一些“小说人语”,效仿司马迁的“太史公曰”和蒲松龄的“异史氏曰”,来“向读者作一些必要的交代,也发发重读旧稿、重涉旧文的万千感慨”。由此,这部书在时隔近40年后得以“复活”,出版社对此书给出的广告词是:“79岁的王蒙对39岁王蒙的点评。”

这样的时间声明,也并不意味着《这边风景》就能摆脱被争议的宿命。事实上,现在对这部“重生之书”看法仍有很大差异,这正是由其“先天不足”决定的。作为一部顺应特定年代政治要求的作品,其话语方式当然深受那个不堪回首年代的影响,特别是涉及特殊年代的内容,在价值判断上,与当下时代有着较大的偏离。崔瑞芳回忆王蒙当年写作这部书时的状态也说:“在生活中,他必须‘夹起尾巴’诚惶诚恐,而在创作时又必须张牙舞爪,英勇豪迈。他自己说,凡写到‘英雄人物’,他就必得提神运气,握拳瞪目,装傻充愣。这种滋味,不是‘个中人’是很难体会得到的。”

正因如此,这部小说依然没能摆脱“十七年文学”时期的特征,依然遵循着“三突出”的创作原则,依然在塑造主人公伊力哈穆的“高大全”形象,依然充斥着各种政治口号,展示着“以阶级斗争为纲”背景下各种扭曲的人性。这一切的存在,让这部重生之作难以满足当下读者的审美风格和价值判断。不过,站在今天的审美和立场对这本书的批评,也并不影响王蒙文学创作的高度。

换个角度看,这样的尴尬恰恰又是历史真实的反映。更重要的是,这样的作品在今天无疑是文化稀缺品。王蒙自己也说:“反映上世纪60年代、70年代初期的作品在哪儿?我觉得这也给它填补一个空白。生活并没有空白,政策对也是生活,政策不对老百姓也得活着。该恋爱还得恋爱,该拥抱还得拥抱,该吃肉还得吃肉,该喝酒还得喝酒,该生气还得生气,该骂街还得骂街,该高兴还得高兴,也还得找乐,最痛苦的时候还得找乐。”事实上,即便是在那样扭曲的年代,王蒙在小说中依然展示了爱情的美好,亲情的珍贵。人应该热爱生活本身,而不能只是在关注生活的意义。特别是对于一些历史记录缺失的年代,从文学世界里看到生活和人,包含着更为深刻的价值。

如何理性看待文学与政治、与生活的关系,在今天特别重要。对待《这边风景》这样的作品,如果只是以时代的审美和价值进行苛责,显然又是不公平的。更为理性的选择,是充分看到这部小说展示的内容在为历史祛魅和现实脱敏,从这个意义讲,这部“保持当年面貌,适度地拉到新世纪来”的作品能够走进公共视野,更应视为是一种文化幸事。因为这样的文化风景,才是独有的,稀缺的,珍贵的。遗憾的是,由此拓展延伸的表达空间,如今很多人依然假装看不见,以至于当下公共表达也存在着太多莫名其妙的尴尬。

在《这边风景》的后记中,王蒙这样表达对“伟大的生活”的看法:“万岁的不是政治标签、权力符号、历史高潮、不得不的结构格局;是生活,是人,是爱与信任,是细节,是倾吐,是世界,是鲜活的生命。”正是在这样的价值观和生活方式驱动下,王蒙的爱与生活继续着,创作人生正青春。正如2024年4月,他在2024《当代》文学颁奖盛典上领取“年度致敬作家”时所说:“我爱这个世界,我写出来的一切都是给这个世界留下的情书。”

心中有爱,处处生情,人生何时何地,这边都有独好风景。