|

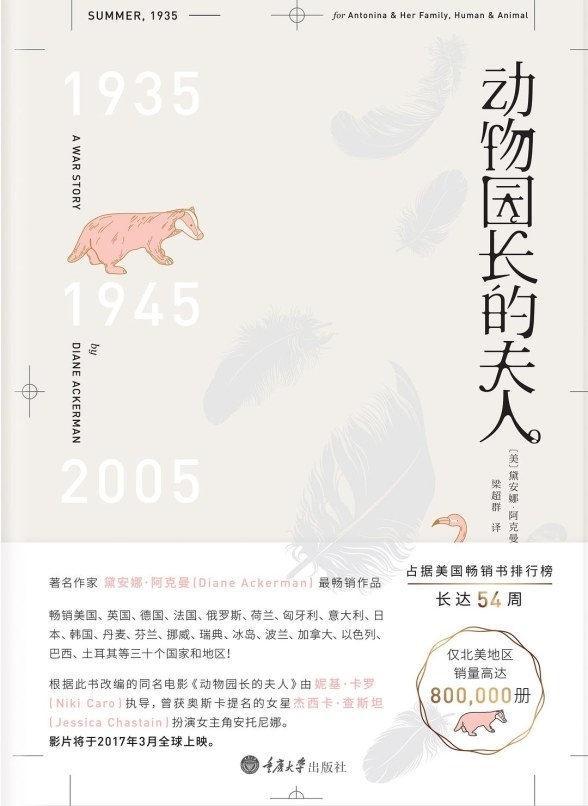

《动物园长的夫人》,重庆大学出版社,2016年7月。 |

故事发生在二战时期的华沙,在德军的轰炸下,昔日乐土转眼成为废墟。世间多少珍奇,都在丧心病狂中湮灭:犹太人被送进炼狱般的集中营,不再有体面、尊严、面包和水;动物园中,情绪失控的飞禽走兽,若非惨死枪下,就是被当作战利品掠夺易主。

但动物学家雅安·雅宾斯基和他的夫人安托尼娜来不及感伤,为了不失去爱与家园,他们斗智斗勇,借开设养猪场维持动物园的基本运转,把垃圾车和兽栏当作“诺亚方舟”,让一批又一批犹太人逃出生天。

而这一切,都是从帮助一个朋友,留下一只动物开始的。

故事中,被纳粹士兵凌辱的少女虽然有幸逃出集中营,但一直无法走出伤痛,在临时的避难所与大家正常交往。为了安慰她,安托尼娜抱来动物园唯一幸存的动物:一只柔软的兔子。兔子不会说话,却只用眼神和体温,就能抚慰人心。当少女的手心滑过它的鼻尖、耳朵、身体,那一刹的触感不仅安慰了自己,也从画面延伸出来,温暖了银幕后的灵魂。

动物或许就是有这样神奇的力量,尤其在这样的时刻,它和人之间不仅建立起情感纽带,也是某种精神支柱,代表着大自然中美和爱的遗存,更是生命本身的象征。

面对即将告别的小动物,安托尼娜一路上紧紧怀抱,其痛苦不舍之程度并不亚于与新生儿骨肉分离。一对犹太母女,在拿到新身份重获自由前,用以表达感激的是一枚蝴蝶发夹;另一位昆虫学家,在被抓走前最惦念的不是生死,而是给自己研究十几年的昆虫样本以及资料找到安全之所,将它们珍藏在了雅宾斯基家中。

黛安娜·阿克曼在小说中这样写道:“在充满喧哗与骚动的世界中,昆虫收藏就是一个寂静的绿洲,它把种种奇异之物与外面的世界隔绝开来,以便欣赏者向它们投去专注的目光。在这个意义上,收藏的不是这些虫子本身,而是收藏者的深切关注。这种深切关注非常稀罕,是一个集美的画廊,是让心灵一进来就悄然荡起阵阵涟漪的所在。其中蕴藏的真正珍宝,是一种力量,它让灵魂虽然身处社会与个人恩怨的大旋涡之中,却始终高昂着头,永远睁着欣赏的眼睛。”

而那个犹太少女之所以以“母熊”为名,或许正是源自这样的寓意:无论在何种生存环境下,父母都希望他们的女儿可以有和动物一般强健的体魄,顽强的生命力,不去追问活着的意义是什么。

安托尼娜仅仅是一个平凡的女人,远不是现代社会与男性权威竞争的女强人角色,但也恰恰是这个平凡的女人,用平凡的力量,在空前危难面前拯救了他人的生命,做出了不平凡的贡献。尽管她自己并不是犹太人,而那些素昧平生的受害者也并不是她的朋友。

这让人想起一则寓言:有人在翻新谷仓时发现了老鼠洞,便用烟熏迫使洞中的老鼠自动搬家。不一会儿,很多老鼠都逃窜而出。可就在准备清理战场时发现,有两只老鼠不知何故,仍在洞口推推挤挤,咬了半天尾巴,才双双走出。凑近一看,原来其中一只老鼠是瞎的。领头的老鼠设法使对方咬住自己的尾巴,一起逃走。众人见状,一通感慨,于是纷纷猜测这两只老鼠是什么关系。有人说一定是君臣主仆,有人说是夫妻关系,有人说是父子关系,只有一个人蹲在地上,手托下巴,双眼呆望着众人:“为什么它们一定要有关系呢?”

安托尼娜曾嫉妒动物古老而精妙入微的感官能力,但我想,人们更感慨的,一定是那些属于大自然的生灵,以爱和帮助作为最普通的禀赋。