|

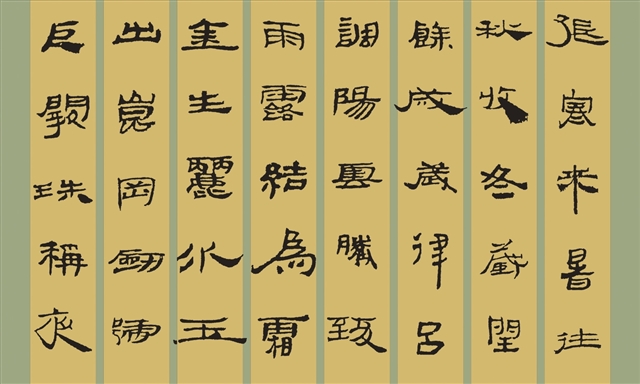

汉简草书。 |

“黑发不知勤学早,白首方悔读书迟。”日前,首届全民阅读大会在北京开幕,再度掀起了全民阅读的热潮。在现代社会,阅读是一件再普通不过的事。但是在古代,读书却只是极少数人的专利。许多人并不知道,为了让所有人随时随地都能阅读,历史上都发生了些什么。

湖南益阳市兔子山遗址出土的6枚西汉简牍,记载了从“禁止民间收藏图书”到“民间借书、献书、藏书成风”的一次历史变革。

古井发现大量简牍

兔子山遗址位于益阳市赫山区三里桥铁铺岭社区,2013年,因项目开发而进行抢救性考古发掘,发现大量遗存,收获数以万计的文物,其中包含大量简牍。

简牍是中国古代书写用的竹简和木片,为未编成册之称。实际上也是几种东西的总称,指的是竹简、木简、竹牍和木牍。在纸张发明以前,简牍是中国书籍的主要形式,对后世书籍制度有着深远的影响。

在兔子山遗址发掘的16口古井中,有11口出土了简牍,总数15230余枚。简牍年代有战国楚、秦、两汉、三国,多为益阳县衙署公文档案。出土简牍比例之高、延续时代之长、数量之多为考古发现之罕见。

对简牍内容的研究

兔子山遗址9号井出土的楚国益阳县事卒簿,是目前最早的政府工作记录簿,另有秦二世胡亥的诏书。9号井出土的一件觚上,则发现有“张楚之岁”的字样,为考古专家打开了探索张楚政权(公元前209年陈胜建立的农民政权)的一个新的窗口。

在兔子山遗址7号井,还出土了相当珍贵的6枚简牍。这6枚简牍经过清洗后,墨迹清晰,字体属于隶书,上面均有“献书”字样。其中有一枚残断的简牍上可以辨认出“仆过敬至令陈公侍马足下者:府付尉,贱走仆启敬再拜献书,若侍”的文字。意思是一个叫“过”的人给陈公写信,提到献书这件事。收信人陈公应是当时益阳县的吏员。

据考古工作人员介绍,经过比对7号井出土的其他简牍的纪年,这6枚“献书”简牍的形成年代为西汉早期,大约为汉高祖十一年至汉惠帝年间。

开放民间收藏图书

据史料记载,秦始皇统一全国后,曾颁布《挟书律》,禁止民间收藏图书。几乎在《挟书律》颁布的同时,发生了著名的“焚书坑儒”事件,对文化典籍造成了不可估量的损失。而西汉第二位皇帝,汉高帝刘邦嫡长子汉惠帝刘盈在执政期间废除了《挟书律》,这使得长期受到压抑的儒家思想和其他思想都开始活跃起来。

考古发掘领队、湖南省文物考古研究所研究员认为,这6枚“献书”简牍的出土,说明在汉惠帝废除《挟书律》后,民间借书、献书、藏书开始成为一种社会风尚,开启了“全民阅读”之先河。

到了汉武帝时期,刘彻十分重视文化建设,皇家和各地官府藏书空前丰富。读书的人也随之增多,图书馆、书肆也在西汉开始出现。

(本报综合)

相关链接>>>

书籍曾是“奢侈品”

夏、商、周时期,书籍的流通被严格限制,地位等同于“国宝”,普通百姓根本无法接触到书籍。就算是开启了“全民阅读”之先河的西汉,书籍也是相当珍贵的“奢侈品”,原因是制作成本高昂。

在纸张面世之前,竹简、木牍是书写的载体,由官方统一制作,尺寸有严格规定。标准的汉简官方文书长23厘米、宽1.1厘米。除竹简外,还采用不易晕染、不易折断的胡杨、红柳和松木制作木牍,造价不低。

另外,在活字印刷术出现之前,出版书籍主要靠雕版印刷,雕版印刷需要提前雕版,工程浩大,一字出错就需要全部重来。这样一来,人工费也不便宜。

《书林清话》记载,南宋淳熙三年苏州公使库印刷《大易粹言》二十册,耗纸1300张,棕、墨、糊药、印背匠工食钱等1.5贯,赁版钱1.2贯,成本共计约3.3贯,标定售价8贯整。宋时一贯钱折合约300元人民币,也就是说一套印刷书籍售价高达2400元,普通人家确实很难承受。

(本报综合)