|

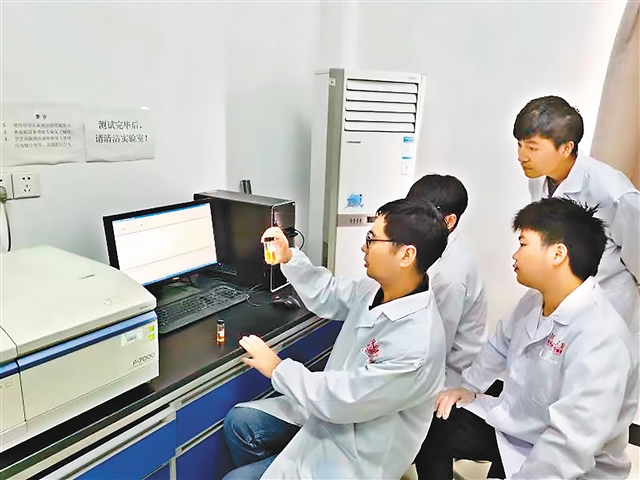

韩涛(左一)和研究生讨论实验结果。(受访者供图) |

我们常用的LED灯实际上散发的是蓝光,通过发光材料在其中略施“魔法”,就可以转化成明亮的白光;星星一直在天上,却只能在明朗的夜晚才能看见它,好比量子点是极小的颗粒,悬浮在溶液中并不可见,但在紫外线灯的照射下,眼前就会呈现“浩瀚星空”……这些令我们惊叹的其实是最基础的光电现象,它们的秘密不常被人发现,但对韩涛教授来说却是了如指掌。

2005年,韩涛从暨南大学无机化学专业研究生毕业。两年后,他来到重庆文理学院化学与环境系(现化学与环境工程学院),开启了他的科研事业。

2008年,学校新材料技术研究院实验室设备空缺、资金匮乏。就在这一年,他遇到了影响其一生的人——中国工程院院士涂铭旌。即使已是耄耋之年,但当年的涂老为了实验室建设,仍亲自带队走访永川区及周边区县200余家中小企业,坚持手写每一份调查稿,详细记载每个企业的业务。“涂院士对我的影响很深,让我明白要更加务实与认真。”韩涛说,和涂老在一起学习的经历,让他更加坚定了科研的信心与决心。

韩涛最初做的是灯用发光材料。在重庆文理学院红河校区B区,有两万多盏灯都出自新材料研究院。“材料有不同的形式,包括纳米、微米颗粒和陶瓷等。纳米颗粒可以在溶液中悬浮;粉质状的一般就是微米,更适合用在灯具上;陶瓷强度更大,可以用于强光。”韩涛说,他以发光现象、发光机理为中心,研究半导体材料、发光材料和稀土发光材料。

2020年,韩涛带领团队通过研究微纳半导体光子材料,既而研发出可媲美叶绿素的荧光粉,把这种荧光粉涂抹到灯上时,发出来的光能够提高作物产量、品质或调节植物生长节律,它对常绿植物的光合效率高达 83%,比单一发射荧光粉提高10%,对提高植物光合作用具有良好应用前景。这一研究成果被材料学科知名公众号“材料科学与工程”以《重庆文理学院:媲美叶绿素的荧光粉!光合效率高达83%》为题推送报道,并被今日头条、网易新闻等多家媒体转载,引起社会广泛关注。

韩涛没有停下创新的步伐,此后,他对光材料的运用又有了新点子。

如何在150℃的工作温度下保证荧光粉的发光强度不衰减,一直是困扰研究者的重要问题。韩涛团队创新性地在LaAlO3:Mn4+钙钛矿结构中引入Ca2+和Bi3+,通过制造电子陷阱来弥补荧光粉由于温度升高而产生的热衰减,大幅提高了该荧光粉的发光效率,实现了Mn4+激活氧化物在150℃下的零热淬灭性能。该荧光粉的发射波长为730nm(纳米),与植物光敏色素的吸收光谱相匹配,在促进植物种子萌发、开花、结果等方面具有良好的应用前景。这些工作先后得到了国家自然科学基金项目和重庆英才·创新领军人才项目的支持。

为了培养更多光电材料专业人才,通过不断积累,韩涛和团队还将已有的经验制作成讲义,后来又将讲义升级制作成教材《光电材料与器件》,迄今已被40多所高校选用。该教材还被推荐到新加坡世界科学出版社,并出版了英译版《Photoelectric Materials and Devices》。

“科研工作不可急功近利,要不断磨砺自己,锻造更加坚韧、专注的品质。”韩涛说,自己同时也是一名教师,他时常告诉学生,人生要不畏改变,敢于追梦。光电材料研究就是他的科研梦。