|

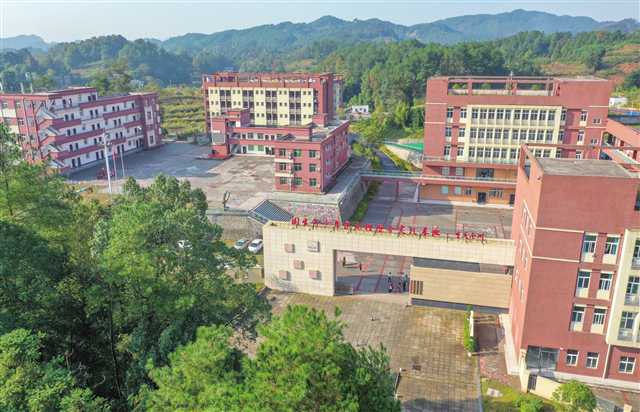

南川区新时代文明实践培训基地 摄/甘昊旻 |

|

西城街道龙济桥社区“金佛山小课堂”上志愿者教留守儿童绣绒花 |

|

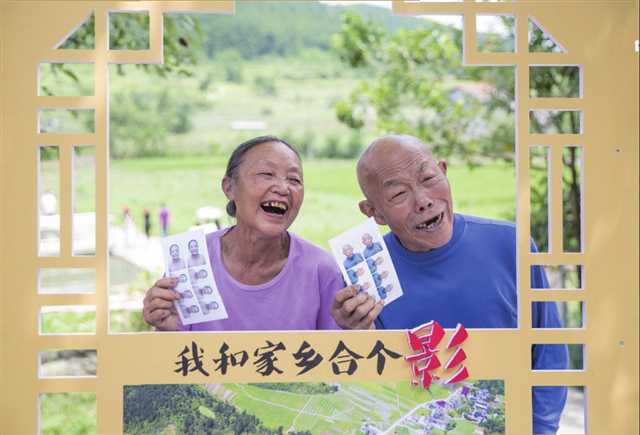

百姓影棚之“我和家乡合个影”系列摄影活动 |

|

消防救援现场教学 摄/龙帆 |

|

大观镇金龙村文明实践站志愿者交流志愿活动心得 摄/甘昊旻 |

志愿服务是现代社会文明进步的重要标志,是一项重要的社会工程、民生工程、德治工程。

结合全国文明城区创建,南川区将志愿服务作为新时代精神文明建设的重要抓手,着力搭建体系、壮大队伍、培育项目,使“暖心南川”成为一个有温度的城市符号,推动了城乡、区域、物质文明和精神文明协调发展。

建体系 制度保障让德者有得

南川区人民医院的吴继军有一个十分珍视的“红本本”——这个本本,代表她星级志愿者的身份认证,更记录着她志愿服务工作的无上光荣。

去年10月,南川区在全市率先启动新时代文明实践星级志愿者“身份证”管理及礼遇制度,为全区700余名星级志愿者颁发“身份证”及徽章。

按照规定,凡经区民政局、区文明办认定,注册志愿者志愿服务累计达到100、300、600、1000、1500小时及以上的,可依次认定为一至五星级志愿者,获得绿、蓝、黄、红、紫五色对应的“身份证”。

从2016年起,吴继军就在医院开展志愿服务,解答患者疑问,帮助行动不便的老人就诊。多年积攒的“底气”,让她得到了身份极高的红色认证。

同样享受到志愿者礼遇的,还有南川区疾控中心医师韦红。他累计服务时长达923小时,成为一名三星级志愿者,不仅可免金佛山、山王坪、神龙峡景区门票半年,还获得了公交卡、体检卡等奖励,并可在志愿服务爱心联盟成员单位享受消费优惠。

在南川,无数像吴继军、韦红这样的志愿者,既在志愿服务的付出中体味着幸福,也在社会认同中享受到回报的喜悦。

“让志愿服务常态化、大众化,不能仅靠人们自发的善念和善举,还应当依靠制度保障,让德者有得。”南川区相关负责人表示。

为此,该区将志愿服务工作列为全区重大改革事项推进,并结合全国新时代文明实践试点工作,积极探索建立起管理运行、培训孵化、嘉许奖励等机制,让志愿者成长有平台、活动有空间、付出有回报,以此不断弘扬志愿精神、普及志愿理念、培育志愿文化。

除了以星级志愿者评定为代表的嘉许激励机制,“七单制”运行机制,也是南川区在推进志愿服务发展上的一大创新。

所谓“七单制”,是指“部门晒单、群众点单、站所集单、平台审单、中心派单、志愿队送单、基层评单”。依托这一流程化配送机制,由专人与村、社区对接点单情况,确定志愿活动时间、场次等内容,让志愿服务更加精准,确保基层需求精准回应,取得实效。

截至目前,通过“七单制”已分5批发布项目159个。比如,在西城街道来游关社区,大量居民由农民变市民,手头宽松了,很想学习理财知识。街道“点单”后,科技与科普服务平台邀请重庆农村商业银行南川支行进社区,教大家金融理财及防诈骗知识,大受群众欢迎。

如今,街道每月底都会从群众“需求侧”入手,广泛收集基层的所需所盼,然后预约需要上级配送的活动需求。最快一周,各志愿服务队伍就会“送单”到身边。

有管理运行机制作保障,南川区还积极建立起培训孵化机制。

该区打破行政壁垒和条块束缚,统筹教育服务、文化艺术、科技科普等七大平台资源,建成全市首个文明实践培训基地。遴选政治理论、教育服务、文化文艺、医疗健康、社会管理、技能技术、典型模范7类389名讲师。通过“线上+线下”“必修+选修”“室内+户外”等方式,培育骨干志愿者11000余名、志愿服务组织11家。

在“建、管、培”一体的志愿服务框架下,南川区已有注册志愿者7万余人,“有时间做志愿者,有困难找志愿者”正成为广大群众生活的新理念、新方式。

强队伍 注册志愿者达辖区常驻人口的15.93%

“垃圾不落地,乡村更美丽。大观是我家,垃圾分类靠大家……”早晨9点,南川区大观镇金龙村的乡村小喇叭准时响起,村民何小琳一边干着农活,一边听着广播,“这段时间喇叭里宣传了垃圾分类、农业技术等内容,都还很有用。”

喇叭,在过去很长时间里曾是农村传递信息的重要渠道。然而,随着村民外出打工等原因,喇叭渐渐没了动静。

实施乡村振兴战略以来,南川让喇叭“重出江湖”,通过这一媒介,让党的十九大精神、惠农政策、文化生活信息等及时快捷地传递到老百姓身边。

比如在大观镇,就利用小喇叭这个平台,围绕美丽乡村建设、精准脱贫、乡村旅游发展等,开设了“理论小讲堂”“文明直通车”“美丽大观园”等一系列专栏,邀请党校教师、扶贫干部、脱贫榜样、道德典型以及普通村民做客受访,推动了“讲理论”与“话家常”有机结合。

几年实践,“小喇叭”讲卫生、讲文化、讲榜样、讲政策,成为助推南川脱贫攻坚的生动个案。

如今,经过多年来的积极探索,南川已经组建起4支较为稳固的小喇叭播音员队伍,他们或是村社干部、或是村民代表、或是致富能手、或是本土乡贤……由他们组成的“田坎主播”人才库,也成为南川区一支响当当的志愿服务队伍。

筑牢志愿服务的组织基础,才能不断提升志愿服务的综合能力。

以强化队伍建设为抓手,南川在三级志愿服务总队、分队、小队的基础上,已经组建了928支志愿服务队伍。其中,吼班大哥、劝和大妈、夜猫子大爷、货郎大叔、知心大姐、小背篓、小板凳、小喇叭等,都已然成为志愿服务的明星。

“吼班大哥”“劝和大妈”“知心大姐”这三大“好邻居”志愿者服务队,在东城街道灌坝社区极具人气。多年来,志愿者们不辞辛苦,走家串户,为居民们处理了不少鸡毛蒜皮的麻烦事和疑难问题。

“吼班大哥”主要职责是问事、管事和说事,帮助小区居民解决生产、生活、劳务中的难题。“劝和大妈”是对家庭矛盾、邻里纠纷、投诉问询进行劝解答疑。“知心大姐”则以“四点半课堂”“梦想课堂”“道德讲堂”“市民学校”等服务载体开展活动,引导市民健康幸福生活。

王木珍是开院小区的热心业主,因为善于主持公道、热心公益,成了开院小区的“吼班大哥志愿服务队”队长。周锡容是“劝和大妈”的一员,她为人热心,哪里有争吵和家庭纠纷,哪里就有她的影子。王宗英是“知心大姐”的积极分子,她自编自演了《群众路线是个宝》等节目,成为宣传国家方针政策的一把好手……

以这些热心人为代表,目前,灌坝社区三大“好邻居”志愿者服务队已经有4000多人,他们用自己的热心爱心,让这片老旧社区焕发出新的生机。

见微而知著。“明星效应”的扩散下,南川已形成纵向到底、横向到边的文明实践志愿服务队伍网络。截至2020年8月,全区共有注册志愿团体995个;注册实名认证志愿者76821人,注册志愿者达辖区常驻人口的15.93%。

抓项目 确保志愿服务项目接地气、有人气

近日,山王坪镇庙坝村,一场中蜂养殖技术培训吸引了许多村民聚集一堂。中蜂养殖是庙坝村的主要产业之一,有80%的村民都养殖了中蜂,中蜂养殖的相关技术政策是村民们最关切的事。

当天,区养蜂协会的专业人员早早便来到现场。院坝里,专家讲、村民听,热烈的讨论和沟通,让村民们受益匪浅。

以这场“院坝讲座”为代表,连日来,南川区“新时代、话文明、共实践——百讲进百村”志愿服务活动走街入巷、下乡进村,让老百姓感受到形式多样的志愿服务。

村民对农业技术的需求多,农技人员便送技术下乡;村里留守儿童多,志愿者便开设周末公益课堂;家里有卧病在床的老人,便组织医生及志愿者义诊……南川区把“菜单式派送”“需求式邀课”结合起来,让老人、儿童、贫困群众各取所需、各有所得。

百讲进百村,是南川区一个响当当的志愿服务品牌。今年的活动中,该区采取“2+N”的方式,即1场文艺微宣讲、1场“身边的脱贫故事”微访谈和政策咨询、健康义诊、科普惠农、防灾减灾、法律服务等N个形式,深入244个村(社区)开展志愿服务活动,打通宣传、教育、服务群众的最后一公里。

已开展4300余场次的“百讲进百村”,只是南川区大力培育独具特色的志愿服务项目的一个缩影。

据了解,为推动志愿服务活动常态化开展,南川区坚持需求导向,结合特色活动,不断孵化适应居民需求的志愿服务项目,确保志愿服务项目接地气、有人气。

“金佛山小课堂”按照“一乡镇一课堂”原则,招募800名志愿者,采取“点单+送单”“线上+线下”,开设舞蹈、音乐等21个课程,服务1000余名农村儿童,获评首届重庆市志愿服务项目大赛金奖。

“互助小家”推行“小家”带“大家”工作模式,组建文明“互助小家”115个,在每个楼栋建立“暖心驿站”,明确“生病住院必到、矛盾纠纷必到、红白事必到”的“三必到”标准,打造志愿服务“15分钟”服务圈。

“街头文艺汇演”邀请非物质文化遗产传承人等,结合决胜脱贫攻坚、“文明健康 有你有我”等主题编排文艺节目26个,每周在城区广场、公园等地轮回巡演,服务3万余人次。

“文明直通车”进社区志愿特色服务项目以城区社区、小区为重点,组织区级部门干部职工组成志愿服务队,在城市社区、小区开展“核心价值观我践行”“垃圾分类我先行”“文明健康我倡导”“法律法规我学习”等主题活动102场次。

“百姓影棚”组织160余名摄影志愿者,将便携式移动影棚带到乡镇街道村社摆摊设点,免费为百姓拍摄全家福、登记照、生活照……

这些品牌活动项目,凝聚起向上向善的精神力量,打造出南川精神文明建设的一张张闪亮名片,推动着该区志愿服务事业蓬勃发展。

王静 刘廷 图片除署名外由南川区委宣传部提供