|

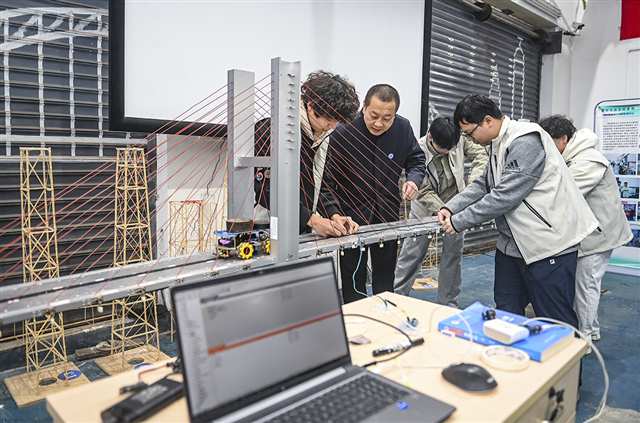

11月17日,重庆交通大学南岸校区,学生在老师指导下进行桥梁传感器布设、线路连接、数据采集以及阈值判别。记者 郑宇 摄/视觉重庆 |

网络空间安全与人工智能应用、大数据分析与数字经济、AI+智能网联新能源汽车……连日来,在渝高校纷纷对外发布今年微专业的招生消息。

今年3月,教育部部署实施“双千”计划,推动全国高校开设1000个微专业(或专业课程群)和1000个职业能力培训课程,助力大学生找准职业方向。

什么是微专业?这些专业怎么学?连日来,记者进行了调查走访。

微专业是什么?

不是辅修专业不发文凭,学生都可自愿选择

“家庭园艺与康养微专业学制1年、宠物医学AI+微专业学制2年……”今年6月,西南大学本科生院发布了今年的微专业招生简章,包括23个微专业,供全校学生选择。

什么是微专业?西南大学教务处教学研究科相关负责人介绍,微专业是一种聚焦特定领域或技能的短期学习项目,通过核心课程的学习,让学生在短时间内集中掌握核心技术,快速掌握某一领域的工作能力。一门微专业一般开设6至12门核心课程,总学分在18至24之间,学制不超过两年。学习完成后由学校颁发微专业学习证明,并支持学校可信电子凭证平台在线查询。

“微专业并非辅修专业。”该负责人解释,学生学习辅修专业达到要求后,就能拿到辅修专业证书,甚至获得双学位或多学位。微专业也有学习证明,但为非学历证书,不具有学士学位授予资格。也就是说,微专业并未进入《普通高等学校本科专业目录》,属于各高校的“自选动作”。

“微专业的招生既面向在校学生,有一部分也面向职场人士,助力技能提升。”记者了解到,微专业的开设,也可由高校联合社会资源合办。

比如,西南政法大学联合重庆人力资源服务产业发展研究院共同建设全国首个人力资源服务微专业。重庆理工大学体育部与九龙坡区远行体育培训有限公司合作开设户外生存训练、科学运动与大健康促进微专业。重庆文理学院城市建设工程学院联合无人机头部企业,开设了无人机(低空)慧飞与AI应用微专业。

各高校也可整合校内资源,跨学院甚至跨学校组建。如西南大学“乡村振兴”微专业是由该校植物保护学、作物学、畜牧学等多个专业共同组建。

微专业学什么?

注重实践,帮助学生补齐知识和技能短板

“你们看,江面的5种桥每座桥受力传力特点都不一样。”日前,重庆交通大学智能结构与交互感知微专业教师团队带着20名学生,把本学期第一堂课搬到南岸区南山的一个空坝子,让学生在真实场景中迈出“结构+感知+智能”融合学习的第一步。

授课教师陈卓介绍,微专业的“微”绝不等于“浅”。以智能结构与交互感知微专业为例,教师让学生以小组形式完成任务,考查不看卷面分,而是要学生拿出摸得到、测得出、跑得起的作品来“过关”,用更少的时间和成本,让学生实现能力的加速升级。

“我希望在毕业找工作时,简历上多一份技能。”该微专业上一届学生、来自2023级的李田悦表示,微专业的学习更注重实践,老师带领大家一起探索新事物,通过动手实践,掌握了许多材料、力学、结构、增材制造等知识。

记者梳理发现,今年秋季学期,绝大多数在渝本科高校和高职院校都开设了微专业,涵盖工科、商科、文科、体育等多个领域。其中,既有紧扣时代前沿的如人工智能技术、网络空间安全、碳中和技术管理,也有“接地气”的如宠物医学、健康管理、园艺园林等。

“新增加的微专业,聚焦新技术、新业态、新动能,更注重推动跨学科融合与产业对接。”重庆文理学院教务处副处长陈本炎称,近两年高校开设的微专业如雨后春笋,大多围绕新一代信息技术、人工智能应用、新材料技术等12个急需紧缺产业领域开设,帮助学生补齐知识和技能短板,为学生就业助力。

微专业如何开好?

加强跨学科教师团队协作,真正体现融合和实用

采访中,一些社会人士和高校教育工作者也道出了微专业当前存在的一些不足。比如,目前大部分学生对就读微专业兴趣还不高;微专业课时少、授课深度有限、课程系统性较弱等。

“微专业的发展是一个探索过程,需要建立动态进入和退出机制,及时调整或取消不适应行业发展的微专业,避免追逐热度、一拥而上。”重庆交通大学教务处处长何小兵说。

重庆文理学院城市建设工程学院院长张海龙认为,微专业能否发挥真正的作用,跨学科教师团队协作十分重要,如果只是单纯地把几门课程合到一起开设微专业,就很难发挥其以融合和实用为导向的作用。

如何充分发挥微专业作用?市教科院高等教育研究所相关负责人表示,一方面,设立应紧密结合国家战略,顺应时代发展需求;另一方面,微专业可以作为全民终身学习的突破口,对校内外的学习者全面开放,为更广泛的学习者服务。