|

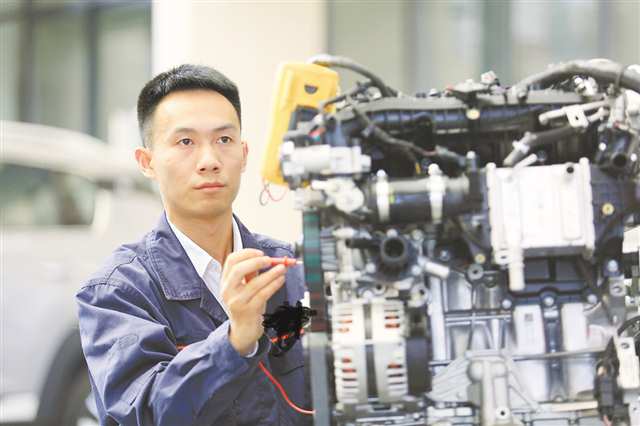

工作中的陈思良。(受访者供图) |

近日,在长安汽车工业园区“陈思良大师工作室”里,陈思良半蹲在一辆新能源汽车旁,手里举着万用表,向几名年轻技师演示故障排查。

工作室墙上,一幅高约2.5米、宽约3米的壁画格外醒目,画中是1957年长安汽车制造的中国第一辆吉普车——“长江牌”46型越野吉普车。

“这是长安汽车的起点,也是我们年轻技工的初心——把中国汽车造好,更要服务好。”陈思良语气坚定地说。

“拆电视少年”成为“汽车诊断专家”

1994年出生的陈思良,童年记忆里满是“拆解”的快乐:6岁时把家里的黑白电视机拆得零件散落一地,被责骂时还攥着电阻问“这玩意儿咋让屏幕亮起来”;中学时,家里的摩托车、收音机,都成了他研究机械原理的“教具”。

2010年,16岁的他考入重庆五一技师学院汽车维修专业。在学校实训车间,陈思良是出了名的“拼命三郎”,把汽车发动机拆了装、装了拆,重复上百遍。“当时手上的机油洗都洗不掉,吃饭时筷子都打滑。”陈思良笑着回忆,为摸清不同车型的线路布局,他曾连续一周泡在车间。

这份“钻劲儿”,让他在2015年进入长安汽车后很快崭露头角。

2018年,长安汽车新款车型切换电子手刹,调试下线时多辆车突然锁死,生产线被迫停工。调试组班长急得团团转,第一时间拨通了陈思良的电话。

赶到现场后,陈思良蹲在车旁仔细观察,又和同事围着图纸展开“头脑风暴”。最终他采用鱼骨刺图分析法,设计出一款简易手刹工装——无论谁操作,只要装上就能快速解锁,生产线迅速恢复了运转。

2024年,长安汽车登陆东南亚市场,陈思良被派往泰国驻点。一天,一位泰国客户情绪激动地找到售后中心:“我的车为什么不能直线行驶,修了这么多次都没解决!”

陈思良带着徒弟赶到现场,开着车在曼谷街头试了20公里,一边开一边观察方向盘反馈,时不时停车检查悬挂部件。“就是减震器没装到位。”陈思良很快找到症结。

“世界技能选手”成为“青年引路人”

2020年,“陈思良大师工作室”成立,他把更多精力放在了人才培养上。如今他培养的13名徒弟中,4人已被派往南非、泰国、墨西哥等地,成为长安汽车海外售后的“技术骨干”。

在一次技能选拔赛中,“00后”徒弟杨天雨卡在故障排查环节。比赛结束后,陈思良拍着他的肩膀说:“别慌,肯定是串了电阻,用万用表带负载测,就能找到问题。”杨天雨茅塞顿开,在次日的比赛中稳定发挥,最终顺利晋级。

记者在工作室看到,传统燃油车、新能源汽车的诊断设备整齐排列,发动机、变速器等教具上贴着详细标注,甚至连线束接口都用不同颜色的胶带做了标记。

“这些都是给徒弟和经销商技师准备的,要让他们看得见、摸得着、学得会。”陈思良指着一台新能源汽车诊断仪说,现在还会结合海外案例更新教具,比如针对东南亚高温天气,专门增加了电池散热系统的故障模拟模块。

不仅如此,他还参与编制《长安汽车电器调试开发》课程,收集自己多年遇到的维修案例;与重庆市人力资源和社会保障局联合开发“一带一路”国际技能标准开发规程,把中国汽车维修的技术经验转化为国际认可的标准,让更多海外技师能系统学习。

未来想把工作室建成国家级

“重庆对技能人才非常重视,让我们有了成长的土壤。”陈思良说,作为土生土长的重庆人,他深切感受到家乡对技能人才的关怀。

工作之余,陈思良保持着对生活的热忱。他喜欢组织自驾游,2023年完成了最远的一次自驾——1.6万公里的欧洲之行,历时60多天从重庆出发一路开到德国。

“路上车辆出现大大小小事故10余次。”最惊险的一次,因为加到品质较差的油,导致发动机内部损坏,他在当地一家维修店通宵维修近10小时,终于让发动机恢复运转。

在这次行程中,他也爱上了摄影。陈思良展示着他的作品——一张晚霞中汽车驰骋的照片,还在公司获得了摄影奖三等奖。他告诉记者,准备后续购买专业相机、无人机和GoPro,继续记录旅途中的美好瞬间。

烹饪也是他的爱好,水煮鱼、回锅肉都是拿手菜。“从小跟着家人学做饭,现在周末有空就露一手,给徒弟们改善伙食。”陈思良说,生活中的烟火气,能让自己在忙碌工作中保持平和心态。

今年31岁的陈思良已是荣誉加身:先后获得国务院政府特殊津贴、全国技术能手、兵装技能带头人、全国青年岗位能手、重庆市五一劳动奖章等。

“未来我想把工作室建成国家级,培养更多全能型人才,让中国汽车技能在全球闪耀。”陈思良信心满怀地说。