|

重庆医科大学附属儿童医院两江院区 |

|

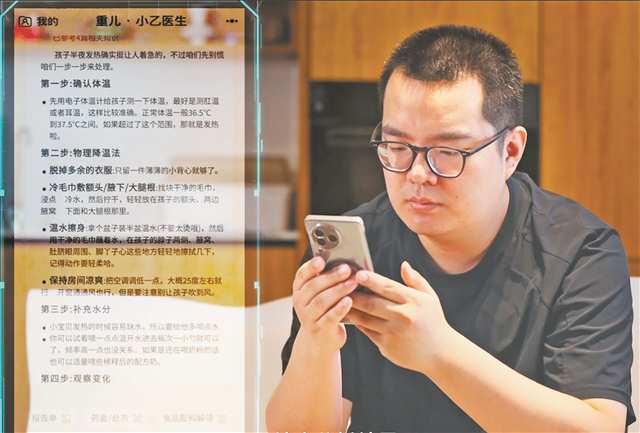

家长使用AI医生进行咨询 |

小儿夜啼,或是突然发热、咳嗽不止,这样的深夜困境,不是个例。许多家长都遇到孩子突发不适时,面临着“想咨询却找不到医生、想就医又怕白跑一趟”的尴尬。而这背后,正是“健康中国2030”规划纲要强调“健康优先、全周期保障儿童健康”,以及国家卫生健康委“儿科和精神卫生服务年(2025—2027)”中要求“拓展儿科服务场景、提升家庭健康管理能力”的政策导向。

一边是民生痛点亟待破解,一边有国家政策明确导向,重庆医科大学附属儿童医院给出创新答案。该院依托国家儿童健康与疾病临床医学研究中心的科研实力,历时1年打造的全国首个具备临床推理能力的“重儿·小乙”AI家庭医生正式上线。这款根植于千万份真实儿科病历数据、经权威医疗团队审核把关的AI医生,24小时在线响应,能提供病情分析、报告解读、健康指导等专业服务,让曾经“深夜求助无门”的育儿焦虑,有了可靠的“数字守护”。

古今相承 以专业筑牢儿童健康守护根基

“重儿·小乙”的命名有着清晰的内涵。“重儿”直接关联研发主体重庆医科大学附属儿童医院,作为全国顶尖的儿童专科医院之一、国家儿童健康与疾病临床医学研究中心依托单位,体现了医院深耕儿科领域、聚焦儿童健康的核心使命;“小乙”则溯源传统医学,致敬宋代著名儿科医家——钱乙,他被后世尊为“儿科之圣”“幼科之鼻祖”,为后世儿科医学发展奠定了坚实基础。

重庆医科大学附属儿童医院院长华子瑜介绍:“以‘重儿·小乙’为名,是希望让现代AI技术承接传统儿科智慧,让‘重儿・小乙’既有现代科技的便捷高效,也包含医学传承的温度,让它真正成为家庭信赖的儿童健康守护者。”

承载着古今儿科智慧的“重儿・小乙”,究竟依托怎样的科研实力实现专业守护?答案藏在重庆医科大学附属儿童医院的技术积淀里。该院大数据工程中心作为儿童医疗大数据智能应用重庆市高校工程研究中心,多年来深耕医疗数据资源与技术能力,为AI研发提供坚实的数据与技术支撑。

正是基于这一基础,团队于2024年6月率先突破技术瓶颈,发布国内首个儿科领域大模型“钱乙慧儿大模型”,而“重儿・小乙”正是在这一专业大模型底座上,结合家庭健康咨询场景优化升级的智能应用。与市面多数医疗AI不同,它的核心优势在于专属高质量儿科数据:研发团队从国际权威医学期刊BMJ精选1.4万条儿科领域知识,系统梳理“儿科学”相关专业教科书内容,联合临床专家筛选5.3万条实操性诊疗知识,还从中华医学会发布的指南与共识中提炼2.6万条规范内容;更融入该院独有的4200条临床诊疗经验、5300余份健康科普与营养文档、1000余个科普视频,以及海量互联网儿科健康咨询对话数据,让每一次响应都兼具专业深度与家庭实用性。

同时,重庆医科大学附属儿童医院也十分注重用户对AI回复的理解体验。毕竟家长面对孩子健康问题时,往往因焦虑更难消化专业表述,研发团队的算法工程师为此做出大量适配优化。他们不仅将众多晦涩医学术语转换成为通俗易懂的表达,还结合日常育儿场景进行解读,用生活化语言传递专业信息。

重庆医科大学附属儿童医院大数据工程中心主任宋萍表示:“家长不是专业医护人员,晦涩术语会拉远距离。让AI说‘家常话’,才能让家长真正看得明白、用得上,这才是‘家庭医生’该有的实用底色。”

贴心守护 以温暖伴护千万家庭育儿日常

打开“重儿・小乙”AI家庭医生的后台,在众多家长的留言中,除孩子感冒、腹泻等日常病症问询,还有不少描述颇为“抽象”的提问。比如有家长焦急询问:“三个月宝宝睡着了出现缩脖点头,一只脚往上踢,一只手往下压的动作是怎么了?”面对这类充满焦虑又难精准描述的育儿困惑,“重儿・小乙”的回复既专业又格外“接地气”:它先以“您别着急”安抚家长情绪,再结合宝宝月龄分析动作的潜在原因,不仅引导家长补充动作发生的频率、持续时间等细节,还贴心建议“尝试录制一段视频以便更好观察”,最后强调“尽快带宝宝看儿科医生”。当家长补充“一天3-4次,动作持续时间很短”后,“重儿・小乙”又进一步拆解情况,“是否有外界刺激”“宝宝精神状态如何”条理清晰地给出观察方向;甚至在家长追问“暂时无法立刻就医,观察期有哪些紧急就医信号”时,它还能细致列出“意识改变”“呼吸困难”“抽搐”等9类警示信号,同时附上“保持冷静”“记录症状细节”“及时求助”等应对措施,连“避免自行给婴幼儿用药”的叮嘱都考虑得十分周全。这般既专业又有温度的互动,让不少家长感慨和“重儿・小乙”交流,像在和一位耐心的儿科医生对话,焦虑感瞬间缓解了大半。

“‘小乙医生’能够像一位具有丰富儿科知识和经验的儿科医生那样,为家长提供清晰的健康指导和贴心的建议,但它始终是医生的助手,而非替代者。”华子瑜表示,从咨询时段来看,家长们向“重儿・小乙”求助的时间十分灵活,51.4%集中在非常规工作时段,就连凌晨1点到5点也有4.5%的咨询量,真正实现24小时不间断守护儿童健康的设计初衷。

一组不断增长的数据,更直观印证着这份守护的深度与广度:截至目前,“重儿・小乙”已收获7601人注册,总回复次数达38102次。从日常育儿困惑到深夜突发疑虑,“重儿・小乙”正以专业问诊的程度,全天候响应的温度,逐步成为万千家庭育儿路上的可靠伙伴。

巧解“心病” 以实力架起医患沟通连心桥

“杨老师,多亏你当初推荐‘重儿・小乙’,我这颗悬着的心才算落了地!”近日,在重庆医科大学附属儿童医院新生儿科诊室里,40岁高龄产妇张女士抱着双胞胎女儿复查时,特意找到护士杨梅表达感谢。

今年8月张女士的双胞胎女儿出生后,分别出现喂养困难和轻微黄疸症状。当她把孩子送到医院后,面对这样的状况,本就焦虑的张女士在科室突然情绪崩溃痛哭。“当时我先平复她的情绪,然后想着推荐‘重儿・小乙’,让她在家也能随时获取专业建议。”杨梅介绍,她当场用手机演示了AI的咨询功能,告知张女士,如果孩子出院后,有吐奶、体温波动等小问题,不用频繁跑医院,随时可以咨询“小乙医生”。

后续复查时,张女士坦言,回家后通过“重儿・小乙”咨询过诸多问题,每次都能得到细致回复,焦虑情绪逐渐缓解。

这样的情况在重庆医科大学附属儿童医院并不鲜见。据了解,医院每天平均要接诊约1万名患儿,高峰时段挂号窗口前排起长队,候诊区常坐满抱着孩子的家属,排队1小时看病是常事。而受限于庞大的接诊量,每位医生平均分给单个患儿的接诊时间仅10分钟左右,医生要快速完成问诊、判断病情、开具诊疗方案,还要向家长解释用药和注意事项,往往难以把每个细节都讲得足够透彻。

“很多家长离开诊室后,才想起有许多护理类问题没问清楚,又得再跑一趟医院,既费时间又折腾。”该院门诊部主任邱春兰说,“更重要的是,孩子生病时,不少家长自己也像‘生了病’。孩子有点咳嗽、体温稍高这类‘风吹草动’,他们就会极度紧张,整夜睡不着觉,这种焦虑的‘心病’其实比孩子的小毛病更磨人。”正是为了让家长更清晰了解孩子身体状况、弥补诊间沟通时间不足,也为了缓解家长的焦虑,如今许多医生接诊结束后,都会主动推荐“重儿・小乙”,告知家长后续有任何疑问,随时能通过AI获取专业解答,而它不仅给医疗建议,还会用“您别着急,咱们慢慢看”等温暖话语安抚情绪,在守护孩子健康的同时,也悄悄医治着家长的“心病”,减少许多医患矛盾。

赋能基层 以技术打破优质儿科资源壁垒

“重儿・小乙”,会出现误诊吗?据了解,“重儿・小乙”其定位是充当医生的助手,诊疗方案最终仍需要由真人医生把关。为此,重庆医科大学附属儿童医院建立了专业全覆盖的医学专家团队进行标注、审核和把控,确保专业性和权威性,同时还外请专家进行全面评审评估,结果显示专家综合认可率达95.83%,风险率仅0.75%。如果AI与真人医生之间出现分歧,则会请更多医生进行会诊。目前网上开放使用的儿科AI家庭医生,其定位是解答常见的、非急难险重的问题。用户需要阅读相关声明并勾选同意,方能使用。交互过程中,页面也会提示“AI回答仅供参考”。如果用户描述的情况较为严重,AI在提供参考意见后,也会提醒用户及时就医,接受专业诊治。

在筑牢安全防线保障“重儿・小乙”服务专业性的同时,重庆医科大学附属儿童医院已着眼于更广阔的儿科医疗需求,谋划起更深层次的AI应用布局:在面向家庭的“重儿・小乙”之外,医院正全力开发“钱乙慧儿——儿科医生助手”专业版AI工具。

不同于面向家长的科普咨询定位,这款专业助手聚焦临床医疗场景,将为医生提供权威专业知识快速查询、贴合诊疗规范的用药建议,助力医生提升诊疗效率。而医院的核心推广方向,则直指全国基层医疗机构和偏远地区,通过将大医院的儿科医疗智慧与AI技术结合,让资源相对薄弱的基层医生也能借助专业AI工具获取优质医疗支持,真正推动优质儿科医疗资源下沉,为更多地区的儿童健康保驾护航。

重庆医科大学附属儿童医院对儿科AI的探索,始终围绕“让专业医疗更贴近每一名孩子”展开,该院党委书记赵晓东指出:“儿童健康是‘健康中国’建设的基石,更是关乎民族未来、国家发展的根本所在。我院研发的‘重儿・小乙’,本质上是用AI技术打破优质儿科医疗资源的时空壁垒,让偏远地区的孩子能共享大医院的专业智慧,让每个家庭在育儿焦虑时能找到可靠支撑,这不仅是解决当下诊疗痛点,更是为‘提升全民健康素养’筑牢‘最初一公里’。”

用智慧技术创新为儿科医疗赋能,让每一名孩子都能享受到公平、优质的健康服务,既是重庆医科大学附属儿童医院践行“一切为了儿童健康”使命的必然选择,更是为强国建设、民族复兴培育接班人的长远担当。

傅星辰 图片由重庆医科大学附属儿童医院提供