|

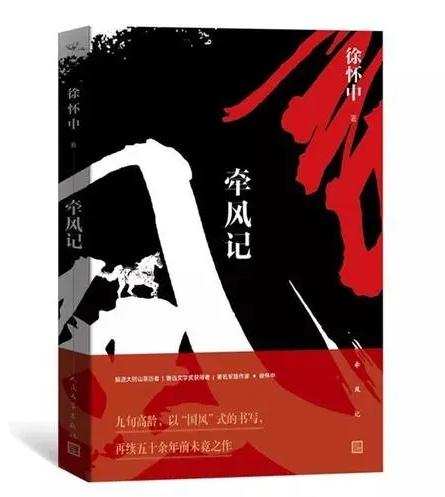

作品简介

第十届茅盾文学奖获奖作品(2015—2018)《牵风记》,是当代作家徐怀中创作的长篇小说。小说以1947年晋冀鲁豫野战军挺进大别山为历史背景,讲述女主角汪可逾入伍投奔光明却在19岁不幸牺牲的壮烈故事。小说围绕着三个人和一匹马的故事,以现实主义与浪漫主义相结合的方式描写战争,以特别的胆略探寻战火中的爱恋与人性,向大众展示了牺牲者的平凡和格局的伟大,描绘出了普通人丰富的精神世界。 |

战火琴音,灵魂叙事;奇崛奇幻,返璞归真。

风起于青萍之末,浪成于微澜之间。人生很多时候,都要遭风吹,被浪逐。

莫言曾给年轻人写过一封信,主题就叫“不被大风吹倒”,里面讲了一段故事,说他和爷爷去荒草甸子割草,在归途中,突遇旋风,如柱如雷,直逼而来。那一刻,爷爷双手攥紧车把,脊背绷成一张弓。爷爷与狂风对峙的姿势,似若一尊雕塑。

无论面对自然的风,还是应对社会的风,要想不随风飘荡,要想不被吹倒吹偏,确实要如莫言所说,不能躲避,得迎上去,站稳了。这得有勇气,也得有定力。

勇敢是稀缺的品质,力量是守护的保障。但,应对大风大浪,只有勇气和力量,有时仍然不够。徐怀中的小说《牵风记》告诉我们,大风吹来了,有时不能只是站在对面硬抗,而是要站在风头上,牵着它,引着它,带着它。

如此智慧,如此自如,才能不被大风裹挟。

徐怀中写作《牵风记》,本身就是一次文学牵风的传奇。跟随野战军挺进大别山这段亲身经历,是徐怀中极为珍贵的写作题材。早在上世纪60年代,他就写出了《牵风记》的雏形。只不过,在那个特殊年代,近20万字小说手稿,全被销毁了。

经历半个世纪的岁月风雨,九旬高龄的徐怀中为完成这部未竟之作,如此激情表达:“我不再瞻前顾后,最后关头,必须完全放开手脚作最后一击。”

对徐怀中这一茬老作家来说,诸如“十七年”文学、伤痕文学、反思文学、改革文学等昔日风潮,极容易给思维和精神套上看不见的锁链,让文本和思想都难以挣脱封闭逼仄的窠臼。特别是写战争题材,不掉进“高大全”“脸谱化”的陷阱,不陷于公式化、概念化、口号化的空洞乏味,太过难得,势必会在内心经历一场灵魂的迎风大战。

徐怀中的最后一击,是一个文学信徒的御风大战。这,或许就是文学从高原走向高峰的必经之役。

《牵风记》太让人惊讶了,太让人惊喜了,也太让人惊叹了。浪漫的想象,诗意的空灵,神性的寓意,极致的创意,超脱的表达,让人实在无法相信,如此开放而独特的作品,竟然是一个军旅作家写于九旬之际。

尽管徐怀中说:“我写的是一部具有严肃宏大叙事背景的‘国风’式的战地浪漫故事。”但,这部小说从文本叙事到价值内涵,既是“国风”,更是“先锋”。

文学的现实主义与浪漫主义,如车之双轮、鸟之双翼,让这个老作家不仅跑起来了,而且飞起来了,站在风头,挥洒自如。

徐怀中是鲁迅文学奖得主,又以“最后一击”成为茅盾文学奖最年长的获得者,这样的“成长”经历,令人动容。这份文学殊荣,绝不是对他漫长文学人生的总结性嘉奖,而是回到文学规律上,让文学的归文学,让作家凭作品赢得尊严。

世界上最经典的战争题材小说,多是人物众多篇幅极长。《战争与和平》写出了一幅俄罗斯的社会生活画,《这里的黎明静悄悄》《静静的顿河》也都是波澜壮阔的鸿篇巨制,刻画了大时代背景下的小人物命运,让人们在静谧之中感受到极致的审美价值。

中国的战争小说,包括有些获得过茅奖的小说,尽管不乏大部头,大场景,大人物,但,总有一些宏大叙事显得太过苍白空泛。说到底,还是因为文学失去向艺术深幽地带进行探索的耐心与品质。

《牵风记》虽然不足20万字,战争的大背景也只是简笔勾勒的故事底色,甚至人物也极其单薄,主角只有“三人一马”。但,薄而不轻,寡而不淡,清而不浅,注定成为中国战争小说的一座重要里程碑。

汪可逾,乳名“纸团儿”,来自古都北平,生于书香世家,精通琴书技艺,双眸有光,笑容动人。她抱一把古琴,奔走于硝烟弥漫的战场,如一缕清泉,流淌于重峦叠嶂之间。

有一次,部队连续急行军,遇上狂风暴雨,衣包皆被浸透。男兵们脱光围成一圈,烧火烘烤衣服。女兵们都只能以体温来焐干。但,汪可逾不管,于门洞里支起架子,晾上衣服,然后,光身蜷躺而眠。

人太累,天亮了,仍未醒。门洞,裸体,晨光,面对如此情景,早起的参谋长齐竞掏出相机,一阵狂拍。齐竞有留学经历,深谙人体美学。

对此,汪可逾单纯清澈,明净透彻,平静地说:“首长!洗印出来,不要忘了送照片给我。”而内心龌龊者,则以此做道德文章。

有一晚,汪可逾所在的工作队遭民团偷袭,她和六个姐妹跳崖后被俘。汪可逾摔到昏迷不醒,另外六个姐妹皆遭强暴。后来,齐竞以“初夜落红,是最洁净最珍贵最神圣的一种纪念物”为由,委婉询问她是否也被强暴,暗示自己难以接受非处女。

对此,汪可逾则立即反击:“是谁赋予你这样的特权?凭什么我应该你所笼罩?凭什么我只能受你的摆布?凭什么我必然要为你占领?而且还要预先签立城下之盟保证自己白璧无瑕?”汪可逾断然放弃此前与齐竞萌生的爱情:“我从内心看不起你!”

战地恋歌,凄然而止。心无渣滓,无不可逾。汪可逾的干净、清澈、纯洁、真诚、善良、正直、唯美、执着,自我、自由,令人动容。

曹水儿,出身农家,高大威猛,直接果断,集侠气与匪气于一身,充满生命原始的野性,拈花惹草,四处留情。

然而,在汪可逾面前,曹水儿堪比圣徒,毫无欲念,始终像敬神一样尊重汪可逾。二人在山洞生活期间,汪可逾因伤病赤裸,曹水儿用泉水擦拭,至纯至善,心如静水。临终前,汪可逾那一声“我的好兄弟”,道尽了这种最纯粹最美好的情义。

汪可逾和曹水儿生命里的爱恨情仇,超越阶级立场,激荡家国情怀,复归自然人性。

琴声悠长,战马嘶鸣。清白之年,归返自然。

《牵风记》,是一曲浪漫激越的战地恋歌,是一曲触动灵魂的“高山流水”。

风乍起,吹乱世道人心。在这个文学批评还不够开放包容的年代,在这个大众审美还需提升的社会,《牵风记》在人性和价值上的探索创新,如同寒江雪岸兀立的孤鸟,既带来令人心颤的美感,又有一种莫名的怜惜忧思。

“牵风”,于小说背景而言,有“牵引战争反攻之风”之意;于人物故事而言,有“牵引人性回归自然之风”之情;于作者自身而言,有“牵引个人写作转变之风”之心;于广大读者而言,有“牵引走向独立自由之风”之念……

肖洛霍夫在《静静的顿河》这样写道:种风的人,收获的是风暴。

徐怀中以《牵风记》带来如此启悟:牵风的人,永远不会被大风吹倒。