|

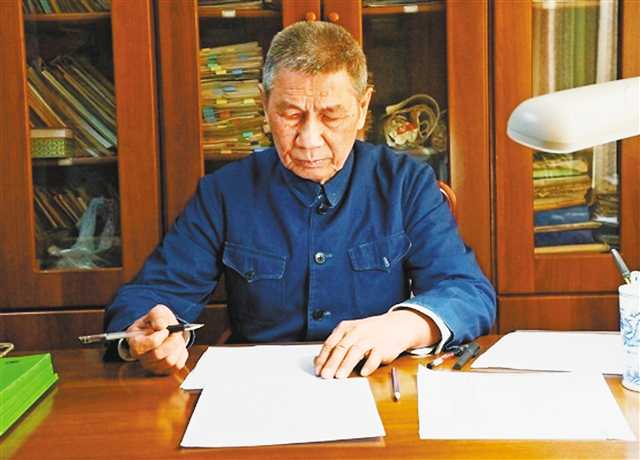

曾庆存。 |

在科学界,曾庆存成名很早。

25岁破解世界级气象难题,为如今的天气预报技术奠定基础;44岁“够格”领取国家津贴,与著名数学家陈景润“同在第一档”;45岁当选中国科学院学部委员(院士)。

出了科学界,听说过曾庆存的人不多。一次到北京友谊宾馆参加国际会议,车门打开,先出来一顶破草帽。门童悄声向同车者打听,听到“国际著名科学家”时,大吃一惊:没瞧出来!

点开手机,随时查看几天后的天气,如此便利精准的科技,离不开曾庆存创造的算法。

古人看云识天。到了20世纪,人们发明气象仪器测量大气状态,绘成“天气图”,但还要依赖预报员的经验,误差较大。预报能不能准点、再准点?科学家想办法把千变万化的天气变成一组方程式,输进数据,计算机就能得出结果——现在通行的“数值天气预报”由此而来。

这组方程式被称为“原始方程”,它囊括了太多的变量,极其复杂,对计算能力要求很高。计算速度如何“追上”天气变化速度?难题一时困住了世界气象学界。

20世纪50年代末至60年代初,曾庆存从北京大学被选派到苏联留学。他的导师、国际著名气象学家基别尔把这道难题抛给年仅25岁的曾庆存,作为他的博士论文。

苦读冥思,反复试验,几经失败,曾庆存从分析大气运动规律的本质入手,想出了用不同的计算方法分别计算不同过程的方法,提出了“半隐式差分法”,是世界上首个用原始方程直接进行实际天气预报的方法,并随即被用于天气预报业务。

他的算法至今仍是世界数值天气预报核心技术的基础。现今,数值预报越来越准确,3天预报准确度可达70%至80%,在我国华南地区,可提前3至4天对台风路径做出较为准确的预报。

1935年,曾庆存生于广东省阳江市一个贫苦农家,穷困没能阻止这个家庭对知识的渴求,曾庆存和哥哥打着赤脚,一边劳作、一边读书。

1952年,曾庆存考上北京大学物理系,学习气象学。

1961年,曾庆存在苏联科学院获副博士学位后回国,写下一首《自励》诗:“温室栽培二十年,雄心初立志驱前。男儿若个真英俊,攀上珠峰踏北边。”珠峰是世界最高峰,象征着科学之巅;北边在我国境内,昭示了一条“中国道路”。26岁的曾庆存立下誓言,从此矢志不渝。

1970年,他被紧急调任作为卫星气象总体组技术负责人;20世纪80年代初,他又挑起中科院大气所所长的大梁……

初识曾庆存的人,可能觉得他不苟言笑,深入了解了,就发现他才情横溢、总能冒出些“金句”。

他做学问,也写诗。“不追求华丽,平淡有意境。”有人评价,人如其诗。

他时常用一句话勉励和要求自己:为人民服务,为真理献身,凭黄牛风格,具赛马精神。“平常像老黄牛一样踏实科研、好好积累,当国家和人民用你的时候,就像赛马一样向前冲。”

一箪食,一瓢饮,居陋巷。多年前,曾庆存就有一句“名言”:饿着肚子推公式,越推越新鲜。同事评价他,脑袋是尖的,屁股是方的。专心研究时饿着肚子都不怕,任谁也干扰不了他。

学术认真、工作拼命,是学生们对他的一致印象。论文经过曾庆存的手,总会密密麻麻布满他亲笔修改的意见,甚至还有加页;出差时,一回酒店,曾庆存就躲进房间写稿子,同行的学生等他吃饭,饿到了晚上九、十点。

2017年春节,别人欢度假期,年过八旬的曾庆存窝在家里埋头推导大气污染优化控制理论。从大年初一到初七,撰写了数十页手稿,为中央要求环保执法禁止“一刀切”提供了理论基础。

做学问勇登高峰,生活上却满不在乎。同事赵思雄笑称曾庆存总是“鞋儿破,帽儿破”。“夏天在中关村,如果见到一个戴破草帽的老头,十有八九就是他。”赵思雄说。

回顾自己的科研成绩,曾庆存一如既往谦逊:“我曾立志攀登科学的‘珠峰’,但我并没有到山顶,大概在海拔8600米的地方建了个营地,供后来者继续攀登。”

“长江后浪推前浪,一代一代往前走,科学哪有到顶的时候呢?”曾庆存说。

新华社记者 陈芳 温竞华 董瑞丰

(据新华社北京1月10日电)