|

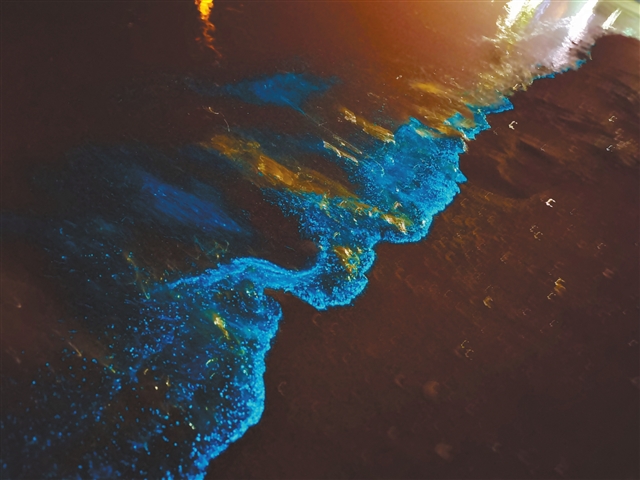

蓝眼泪。 |

“蓝眼泪”,光听名字就很浪漫。事实上,看到的人会觉得更浪漫。每年的4月至8月,都是福建平潭“蓝眼泪”大爆发的季节,吸引“追泪大军”前来打卡。

“蓝眼泪”的本质是一类海洋生物(如海萤和夜光藻等)的发光现象。在合适环境条件下,夜光藻和海萤达到一定密度时,在夜晚就会因为扰动等刺激而发出盈盈蓝光。细胞密度越高,蓝光越强,这类蓝光会随着海浪此起彼伏,就像大海流出的眼泪,因此被称作“蓝眼泪”。

随浪而行的“海上幽灵”

夜光藻是一种较大型的单细胞生物,近似球形。它介于动物和植物之间,繁衍的方式类似于藻类,生活习性又类似于原生动物,所以又叫夜光虫。

由于浮游生物是藻类的食物来源,因此在一些营养条件丰富的水域,有时会看到大量藻类聚集,形成赤潮。有时一些游泳者在海中会看到夜光藻发出的光芒,因随着海浪浮动,因此又被称为“海上幽灵”或“海上鬼火”。藻类所形成的不只是赤潮,形成的颜色取决于藻类液泡,例如一旦绿藻类大量聚集,即会形成绿潮。

夜光藻长着圆球形的身体,高度囊泡化,有一个能轻微活动的触手,能将外界小型浮游植物或有机颗粒送入胞口内,在细胞内形成食物泡进行消化。其原生质集聚于胞口附近,原生质中有一个核。细胞受刺激时会发光,尤其在夜晚的海面上,夜光藻也是海洋中重要的发光生物。他们个头极其微小,其细胞直径为150至2000微米,再加上细胞壁透明,人们用肉眼很难发现它们的存在。这种藻类生物以罕见的密度出现在湖中,从而将整个湖泊变成了夜光湖。尤其是当它们受到惊扰时,就会发出很亮的蓝光,但不分泌毒素,因此不会对海洋生物造成影响。它们这么做,是希望引起更强大的捕猎者的注意,从而帮助它们赶走入侵者。

虽然夜光藻本身不含毒素,但是由于它形成赤潮时,大量的夜光藻黏附于鱼鳃上,阻碍了鱼类呼吸并导致鱼类窒息死亡;同时夜光藻死亡分解过程中所产生的尸碱和硫化氢,使海水变质,危害水体生态环境。此外,它还能渗透出高浓度的氨和磷。因此需警惕在网箱养殖区发生夜光藻赤潮。

夜光藻的发光特性与其细胞质中含有大量的荧光素有直接关系。夜光藻发光的颗粒是一种拟脂蛋白,呈粉红色,当细胞受到刺激时,发光颗粒就开始收缩而产生淡蓝色的荧光。当夜光藻的数量在每升200个时,只能形成微弱的海水发光现象,而当夜光藻的数量达到每升1000~2000个时,就会形成强烈的海水发光现象了。

对于一个细胞来说,发光现象是转瞬即逝的,能够形成“蓝眼泪”靠的是无数细胞聚集的力量。但是,这种发光是需要耗能的,因此夜光藻并不能一直发光。

“冷光”点缀暗淡海岸

“蓝眼泪”的奇幻景象除了与夜光藻有关,还与希氏弯喉海萤有密不可分的联系。希氏弯喉海萤只有3毫米长,是一种会发光的海洋浮游生物。其光的波长取决于水的pH值和盐度,波长变化在448~463纳米之间,这意味着海萤的光呈现出蓝色的各种色调。希氏弯喉海萤具有介形亚纲动物的一般特点,而具有心脏是其与甲壳纲其他动物的一大区别。而两个密切近似的属,即贝水蚤属和离角蜂虻属,都没有这种器官;海萤的某一物种具有很发达的鳃,而另一物种却不生鳃。头胸甲由两瓣介壳构成,整个身体完全包在壳瓣内,两介壳有闭壳肌,背面具绞合脊(链)相连接,腹面开启,介壳有一定程度钙质化,表面常有突起和雕纹。壮肢目的种类,在壳前下侧具一触角凹(缺刻),可使第二触角自由伸缩,帮助游泳。身体分节不明显,末部向腹面弯曲,末端具尾叉,形状随种而异。浮游种类通常呈三角形,其腹面具爪状硬刺,便于游泳。

希氏弯喉海萤受刺激时,就把直径只有万分之一厘米的荧光素黄色颗粒,和直径只有万分之二厘米的无色荧光酶颗粒,以及由发光腺中产生的黏液一齐排入水中。从生物体排放出来的某些腺体中含有能发光的物质。这种细胞外发光的现象,引起了科学家们的极大兴趣。

研究发现,希氏弯喉海萤发光是荧光素和萤光酶在起作用,在受到外界扰动时会发生反应并放出蓝色荧光。通过化学反应将化学能转变为光能,因放出的能量很微弱,所以科学家称这种生物光为“冷光”。