|

考古人员在皇家稻田遗址考古发掘现场测量土层厚度。 |

|

“田字房”出土的部分文物。新华社记者 陈钟昊 摄 |

经国家文物局批准,2022年9月30日起,北京市文物局组织考古研究院、海淀区圆明园管理处、北京大学考古文博学院、北京联合大学考古研究院、首都师范大学历史学院对圆明园澹泊宁静遗址进行了考古发掘,目前已取得重要成果,“田字房”和皇家稻田遗址露出真容。

台基表面、天井等发现火烧痕迹

资料显示,澹泊宁静殿是圆明园内一处重要的游憩寝宫,是圆明园四十景之一,主建筑是座“田”字式大殿,俗称田字房,雍正五年(1727年)时已建成。

乾隆为皇子时曾写下《田字房记》:“皇父万几之暇,燕接亲藩,游豫于此。是地也,西山远带,碧沼前流,每当盛夏,开窗则四面风至,不复知暑。其北则稻田数亩,嘉禾生香蔼闻于室。”

其名“澹泊宁静”出自司马相如《长杨赋》:“人君以澹泊为德”,及诸葛亮《诫子书》:“非淡泊无以明志,非宁静无以致远。”

2020年开始,考古人员对澹泊宁静遗址进行了三期考古发掘工作,目前已全部揭露出澹泊宁静主体建筑——田字房的基址。“田字房”共33间,各间皆4.48米见方,廊深1.28米。该建筑地面以上部分虽已不存,但基址保存尚好,台基保存高约0.55米。

田字房虽然是单层建筑,但它的工程做法十分精致。台基面上可见柱顶石、铺地方砖、排水沟,外围可见如意踏跺、卵石散水和道路。

台基由9层夯土夯打而成,夯打致密,并采用“满堂红”做法,基槽底部满布地钉。考古人员介绍,经过测量,地钉打入地下的深度为1.8米到3米。当时的海淀还是一片沼泽地,在历史上水位较高,为防止建筑下沉,就打了地钉。

此外,考古人员发现,天井由大小不等的石板铺成,3.8米见方,设置有完善的排水设施,进一步补充了文献记载。

1860年,英法联军攻占北京后,3500名英法联军冲入圆明园,纵火焚烧圆明园,大火三日不灭,世界名园顷刻化为一片废墟。此次的考古成果也为这段历史进一步提供了实证。

台基表面、天井、道路多处经火烧过,地面发红,铺地方砖、石板皲裂。有些方砖表面能够明显看到起了些不规则的“小泡”,出现了严重的硫化现象。据考古人员介绍,说明1860年的那场大火持续时间长、火势猛烈,把柱子烧塌了,整个屋顶落在地面上,闷着灼烧,形成了这种现象。

“田字房”以北发现稻田遗迹

33间田字房承担了不同的功能,有的房间用来存放字画,有的房间用来读书,有的房间用来陈设工艺品,但它最重要的作用是,皇帝会在四周的稻田里进行劳作,体验农事的艰辛和丰收的喜悦。

文献记载,康熙皇帝亲自培育“御稻”(即京西稻的前身),经康熙、雍正、乾隆三代皇帝精心种植,并在玉泉山周边开辟了御稻田,所产御稻米供宫廷食用。此后,京西稻在北京大面积种植。“田”字象征农耕,古代中国重视农业生产,清朝皇帝不但以“田”为房,还在“田字房”旁的稻田里亲自劳作,察看农事农时,以示对农业的重视。

据史料记载,澹泊宁静周边曾种植大片稻田,清朝皇帝每年不但在田字房以北的稻田里举行亲耕仪式,还在观稼轩察看农事农时。此次“田字房”以北发掘的稻田遗迹也有重大发现。

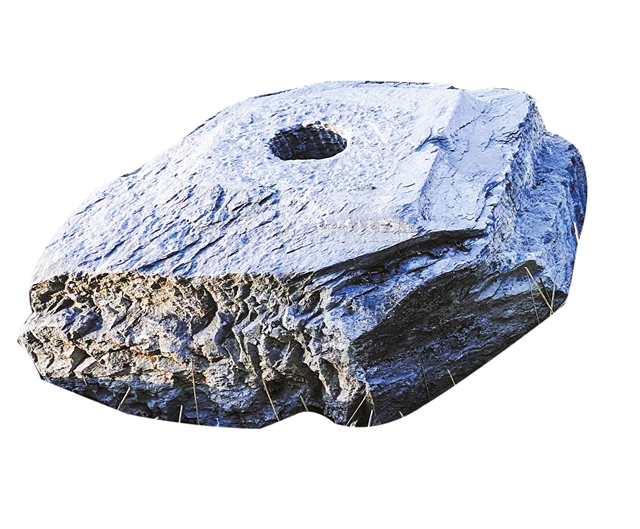

“田字房”以北发掘的稻田遗迹,发现了南北两侧的田埂,南侧田埂可见两次修整痕迹,稻田内此前以植物考古的手段发现有水稻植硅石。

据考古人员介绍,两侧的田埂,北侧是利用自然的坡度,南侧的田埂能够看出来是人工修筑的,而且经过两次修筑,修筑一次可能经过几年耕作之后,田埂或者水土流失变低了,就再填垫一次。

今虽已不能见澹泊宁静景区全貌,但从发掘的情况看,遗址表现出浓郁的乡村园林景象。发掘工作厘清了“田字房”的形制和工程做法,为清代皇家园林建筑研究提供了新材料。稻田遗迹的发掘,对探讨清代的御稻培育、种植和农耕技术具有重要作用。

期待在现场发现稻种

考古现场,稻田区域的土和田埂质地颜色不同,稻田土显得更肥沃一些,稻田土厚度在30厘米左右。考古人员将稻田分成一米见方的方块,分别进行标注和取样,下一步要对土壤的成分和微结构进行浮选和实验室分析,期待能有稻种的发现。

考古人员说,稻种是有机质,如果没有经过火烧,它就特别容易腐化。植物的颗粒经过火烧炭化之后,它才能得到长期的保存。可能它没有经过火烧,所以说当时那把火没烧到这儿来。

本次全程向公众开放考古工地,还通过各种方式及时与社会共享考古成果,进一步向公众展示了考古成果所内蕴的中华优秀传统文化。(本报综合)