|

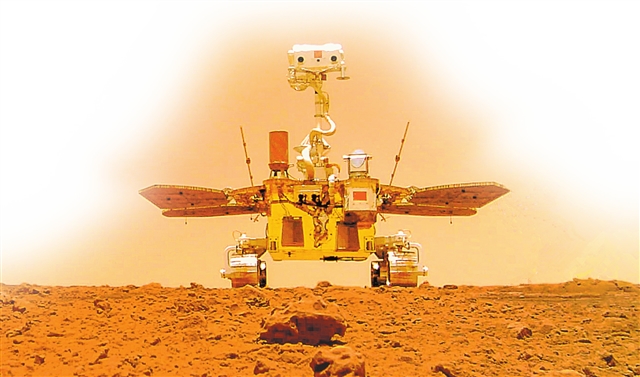

国家航天局公布的“祝融号”火星车的“自拍照”。 新华社发(国家航天局供图) |

好久不见,“祝融号”在火星上“交朋友”了。我国“天问一号”火星探测器与“祝融号”火星车在度过漫长的日凌期之后,已经从休眠中苏醒,重新开始了工作。日前,我国“祝融号”火星车与欧洲航天局“火星快车”轨道器进行了一次在轨中继通信试验,取得圆满成功。

受距离影响,火星车直接对地球通信能力较弱,无法满足大量数据传输需求,因此需要将数据发送给附近的火星环绕器(即“轨道器”),由通信能力更强的环绕器转发给地面接收系统,这个过程称作中继通信。“祝融号”和“火星快车”之间的这次中继通信,相当于在火星上“微信摇一摇”,摇到了一个“朋友”,实现了火星探测器之间的初始交流。

“天问一号”和“祝融号”的关系

众所周知,“天问一号”是火星探测器。它包含着环绕器、着陆巡视器两个部分。

其中,环绕器是一种可以在太空中对火星进行空中环绕观测的飞行器,里面有7台设备,有着不同分辨率的相机,探测成分的雷达,分析光和粒子的分析仪等等。这些设备主要对火星表面的地形、水、冰、矿物分布等进行观察,进行信息收集和分析。环绕器一般在环绕火星的轨道里运行,不落地。

如果需要更精细的数据,比如火星表面成分,岩石和土壤的光谱数据,温度、压力、声音变化等等,就需要用到着陆巡视器了。着陆巡视器一开始会跟着环绕器一起环绕火星3个月,做对地观测。当观察到火星适合的着陆地点后,就和环绕器分离,利用降落伞和反推火箭,在火星降落。

“天问一号”着陆巡视器就这样降落在火星一个名叫乌托邦平原的地方。它顺利着陆后,形成了一个着陆平台。着陆平台是相对固定的,只能看到周围不远的环境,如果想进行更深入的探测,就需要一个可以四处溜达的火星车了。“天问一号”着陆巡视器里携带的火星车,就是“祝融号”。

从火星将信息传回有多难

当“祝融号”火星车采集到信息,比如拍好照片后,要如何发回地球呢?有两种方式可以选择,一是直接与地球通信,二是通过“天问一号”环绕器进行中继传输。

明明可以直接通信,为什么还需要中继呢?因为无线电波是以光速传播的,信号能量的衰减与传播距离的平方成正比。而火星与地球的最远距离约4亿公里,就算现在不在最远点,也有约3.2亿公里,实在太远了。如果采取直接通信,地球只能收到很少的数据,慢得不行。所以只能把最重要的信息,或者数据类的信息传回来。就像当初发电报一样惜字如金。

发照片的话,就更难了。就数据量而言,传送画面的任务比传送数字要“重”得多,火星车每天能和地球直接通信的时间不到半小时,而直接传送图片理论上至少需要8小时,所以只得通过环绕器进行。这里面的难点有两个,一是因为环绕器在火星轨道上不停运行,等“祝融号”拍好照片,环绕器早就不在上空了,只有等到环绕器再次回来才能接收信号。二是当环绕器收到火星车的信号后,还需要找准地球的位置,等到地球上的深空探测接收天线正好对准环绕器时,才能把信号发射回地球。因为地球也在不停地自转,想找准“家”的位置,着实也不容易。

在轨中继通信好似“摇一摇”

那么,火星上的“朋友”之间又是如何通信的呢?

“祝融号”和“火星快车”均采用国际通用协议,理论上可实现在临近空间范围内的全自主、高可靠、高效率及自适应的智能化信息传输。如果由“祝融号”向“火星快车”发送测试数据,“火星快车”就会接收到信号,把数据保存起来,然后将天线转向地球并开始转发数据。欧洲航天局空间操作中心(ESOC)收到数据后,再从地球上发给中国北京航天飞行控制中心(BACC),让其判读数据的正确性,实现通信。

然而,在建立中继通信前,环绕器通常会先向火星车发送一个“发起”信号,火星车回复“确认”信号,然后双方建立稳定的双向中继通信链路,就像朋友打电话需先拨通电话一样。但由于双方在设计伊始并未考虑通信兼容问题,协议虽然相同,不过“火星快车”发射频率与“祝融号”之间的接收频率并不匹配,并不能以“拨通电话”的方式建立通信链路。

所以,在实际试验过程中,双方事先约定好了一个通信时间,由“祝融号”直接发送测试数据,“火星快车”进行“盲收”,也就是对数据进行随机捕捞。有点类似于微信摇一摇,或者QQ漂流瓶的方式。

在“盲收”前,地球上的双方都向各自探测器上行指令做好试验准备,一个发送,另一个同时“盲收”监听。最终,双方在约定时刻成功进行了通信,通信距离约4000千米,通信时长10分钟。根据数据判读分析结果,双方任务团队确认“祝融号”和“火星快车”配置的中继通信设备接口匹配,符合国际标准,传输数据内容完整正确,试验取得成功。

据了解,“火星快车”环绕器具备Melacom无线电系统“盲听”功能,但已有十多年没有被使用过了,这一次的试验对其接收能力也是极大的考验。后续,双方将在本阶段试验的基础上,进一步开展科学数据中继通信合作。

(本报综合)