|

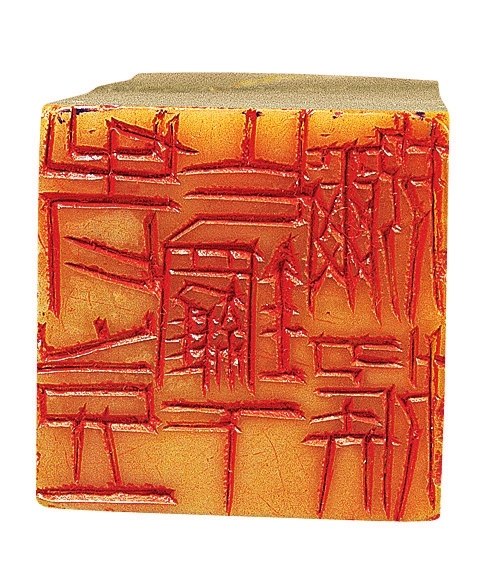

“老岂作锣下猕猴”印章(北京画院藏)

齐白石的画在日本享有盛誉,一些日伪分子欲乘机骗取他的画作,甚至想利用他达到某种政治目的。对此,齐白石极力拒绝。他刻了一方印“老岂作锣下猕猴”,以表示自己的心情。故后人推断此印约刻于1931年“九一八”事变后。 |

|

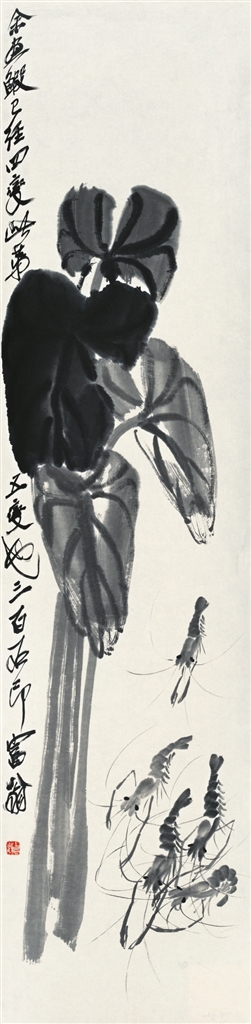

芋虾图(北京画院藏)

齐白石自己说:“前人画虾,我也画虾,如何画出个人面目呢?我是从变形入手的。我画的虾是河虾、对虾相结合的形象。河虾活泼但失之单薄。对虾丰满、但失之灵敏。两者结合便可取长补短。” |

|

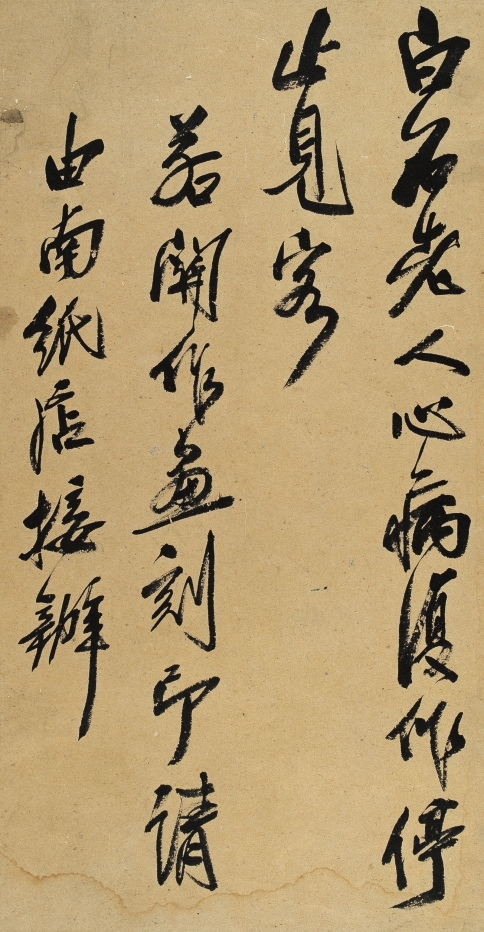

“停止见客”门条(辽宁省博物馆藏)

抗日战争爆发不久,北平沦陷。因之前在日本享有盛名,很多日伪高官想得到齐白石的画作和印章。于是,他们纷纷跑到齐白石家中套近乎,请他吃饭、送他东西,或是邀请他一起照相,或是邀请他参加各种盛典,齐白石一概拒绝。后来,齐白石不胜其扰,在大门上贴了一张门条“白石老人心病复作,停止见客”。 |

|

四季山水屏(重庆中国三峡博物馆藏)

此屏系齐白齐衰年变法之后的经典作品,被誉为其山水作品中的最佳者。此屏自署标题者七幅,即《清风万里》《岱庙图》《借山吟馆图》《绿天野屋》《荷亭清暑》《一白高天下》《雨后云山》。展览名称“一白高天下”正取自《四季山水屏》中的一件雪景山水的标题。其中“一白高天下”语带双关。首先,这幅作品正是采用中国传统绘画技法借地留白的方式来表现皑皑白雪。以浓墨、淡墨、赭石烘托勾勒出地面上蓬松厚重的积雪、柳枝上轻盈的残雪、屋檐逐渐消融的雪。简单的白,白出了层次感与体积。此外,整幅作品构图简洁,予人平远旷达之感,体现出齐白石对构图用笔删繁就简的审美意趣与追求。

在欣赏白石老人的诗书画之外,该屏的另一看点在于“印”。此屏共计钤印34方,除白石老人自己的钤印外,甚至连收藏者王缵绪的印章全部出自白石老人之手,可谓齐氏治印艺术的一次小小集中展示了。 |

|

九秋图(四川博物院藏)

全卷用写意手法绘秋天折枝花卉九种,即:秋兰、雁来红、秋菊、芙蓉、残荷、秋海棠、金桂、鸡冠花、红蓼,其中用蝴蝶、蜻蜓、蜜蜂、螳螂、飞蛾、蝈蝈互相穿插交织,挥写出了秋卉和散布在花间的虫蝶的生动情景,堪称齐白石的精湛之作。

(本版图片均由重庆中国三峡博物馆提供) |

齐白石是世界文化史上的一个传奇。他的艺术是古今之交、中西之汇的时空背景下中国传统文化孕育出来的一颗璀璨的明珠。日前,《一白高天下——齐白石抗战时期绘画作品展》在重庆中国三峡博物馆展出,重庆市民可前去一饱眼福,近距离感受这位现代中国绘画大师的魅力。

世界文化史的传奇

众所周知,国画大师齐白石在现代绘画界是经久不衰的传奇,他的书法、篆刻也是一绝。

齐白石系木匠出身,在做雕花木工之余喜欢按画谱临摹花鸟、人物。后来拜胡沁园为师,学工笔画,为人作肖像养家。之后他打破传统,融入金石篆刻之意。云游中国,搜尽奇峰,熟而后生,再衰年变法(衰年变法指一个人到了晚期的时候改变以往的做事风格)。齐白石在56岁时醉心于八大山人,画作冷逸有余,富贵不足,所以欣赏的人不多。衰年变法之后,他创红花墨叶新画法。在去世前近40年内,齐白石的绘画风格逐渐形成且日臻成熟,最后达到炉火纯青的地步。

齐白石的巴蜀往事

1931年至1945年的抗战时期,是齐白石衰年变法之后的成熟期,画艺与画名终至大成。他的艺术得到民众的普遍认可,因而声名鹊起。而也是在这一特殊的历史时期,他表现出强烈的民族气节。“九一八”事变后,齐白石愤然刻下“老岂作锣下猕猴” 印章(北京画院藏)。后又以“停止见客”门条(辽宁省博物馆藏)拒绝与日伪分子同流合污。

1936年,齐白石因与成渝诸人交往而入巴蜀。这一时期留下的齐白石山水作中的《四季山水屏》(重庆中国三峡博物馆藏)、四川博物院镇院之宝《九秋图》等作品,都将在这次展览中呈现。这一时期的作品闪耀着艺术与人性的光辉,在他的艺术生涯上留下了浓墨重彩的一笔,也留下了他与山城重庆说不尽道不完的情缘。

集众家馆藏之珍品

今年是重庆中国三峡博物馆建馆70周年,也是“九一八”事变90周年。因此,这次的齐白石绘画作品展既是博物馆策划推出的“绘画大师抗战时期作品系列展”第4期,也是博物馆“馆庆系列”展览之一。展览集中了重庆中国三峡博物馆、四川博物院、辽宁省博物馆、北京画院四家机构珍藏的齐白石抗战时期绘画作品和相关精品70余件。展会将持续至今年12月20日。

其中不少藏品是首次在渝展出,甚至是初次与公众见面:如北京画院藏《蜀游杂记》《与姚石倩书》,四川博物院藏齐白石为王缵绪所刻系列印章,重庆中国三峡博物馆藏齐白石赠王缵绪印谱等等。