|

人物介绍 龚海峰,重庆工商大学教授、博士生导师,重庆工商大学废油资源化技术与装备教育部工程研究中心主任、重庆工商大学科技开发有限公司总经理。重庆市青年科技领军人才协会会员,巴渝学者特聘教授,重庆市青年骨干教师,重庆市优秀博士论文获得者,全国分离机械标准化委员会委员,中国再生资源产业技术创新战略联盟副理事长等。 长期从事废油资源化装备与技术的教学与科研工作,先后主持国家自然科学基金、重庆市科技重点专项、中国博士后科学基金等项目20余项(其中主持国家自然科学基金3项),参与国家级、省部级科研项目30余项。在国内外重要期刊上发表论文80余篇,被SCI、EI收录50余篇,撰写出版废油学术专著2部,教材2部,获国际国内发明专利授权15项。 |

|

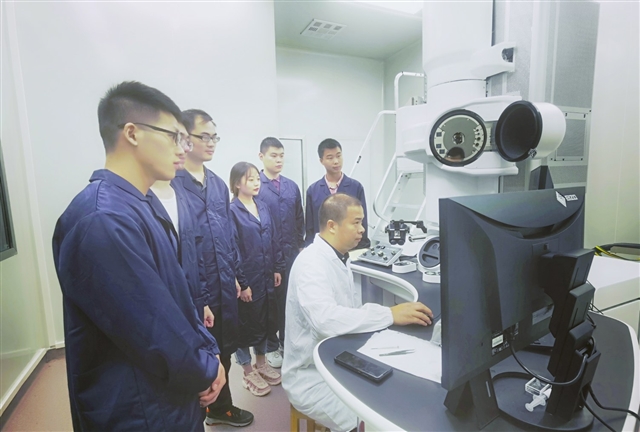

龚海峰(穿白衣者)指导学生科学实验。 |

|

龚海峰(右一)和学生进行课题讨论。受访者供图 |

润滑油,被誉为现代工业的“血液”。目前全世界润滑油每年消耗量约为4000万吨。我国作为世界第二大润滑油消费国,仅在2017年润滑油表观消费量就达673.9万吨。一提到“油”,重庆工商大学废油资源化技术与装备教育部工程研究中心主任龚海峰便有说不完的话。今年是他从事废油处理相关研究的第18个年头。

“润滑油在使用一定的时间后,由于物理、化学或人为等因素,生成废矿物油或工业废油。然而,常规的分离过程只能脱除废润滑油中的大部分杂质,一方面副产高污染残渣,另一方面得到的再生油也不能满足越来越严格的润滑油基础油标准。因此,使用后的润滑油如得不到合理的处置利用,不仅成为环境污染的危险废物,对大气、水源和土壤等生态安全构成极大威胁,而且还会造成矿物资源的极大浪费。”一走进废油处理中心,龚海峰便激动地为记者介绍。面对这位多年来醉心废油处理的科研人员,记者不由得对他的科研历程产生了好奇。

打破“破乳动力学研究”瓶颈

2003年,龚海峰硕士毕业,被特招入伍,成为解放军后勤工程学院军事油料应用工程系的一名教员,从此便与“油”有了不解之缘。

俗话说,万事开头难,在涉足乳化油液高压脉冲电场破乳动力学研究的初期,是龚海峰最艰难的时候。

2006年,龚海峰开启了在解放军后勤工程学院油气储运工程专业的博士生涯。其间,他主要从事乳化油液高压脉冲电场破乳动力学的研究。对于该研究,龚海峰面临了种种难题:其一,尽管当时国内外关于电破乳研究比较多,但都基本停留在实验观察阶段,破乳动力学研究文献相当匮乏;其二,由于微液滴流体力学方面涉及的计算比较多,对研究人员多学科背景提出了相当高的要求。然而破乳动力学问题无法突破,对于油液破乳的工程参数设计就没有科学支撑,从而就会影响电破乳技术的工程化应用。当时,学术界多数研究选择借助仿真软件,鲜有人从事解析计算和算式推导的工作。

2008年的一个冬夜,龚海峰彻夜难眠,最终,在现实与意志的博弈中他下定决心:从建立脉冲电场激励破乳动力学方程入手,解决微液滴在黏性流体中伸缩变形受到的阻力解析表达式的问题。龚海峰说:“没有参考,没有基础,没有头绪,但是这个问题确实存在,必须解决!”半年多的时间,他不舍昼夜翻阅资料、文献,浏览中英文文献多达千份,未知的结果常常让他倍感焦虑,纠结万分。龚海峰谈笑道:“所幸英文阅读能力提高了不少。”

功夫不负有心人。终于,在查阅资料过程中,英国一本研究界面力学的专著给了龚海峰启发。然而,相关的计算和公式推导,远远超出了他的知识储备,诸如椭球谐函数、Stokes流理论等一系列新名词。龚海峰抱着“不破楼兰终不还”的决心,一头扎进实验室,大半年时间,光是草稿纸就用了数千张,终将这块“硬骨头”啃了下来,相关成果发表在2009年《化工学报》上,为后期的高压脉冲电场作用下乳化油液滴非线性振动动力学理论研究铺平了道路。

探索多源废油的安全处置和高效利用

重庆地处三峡库区腹地,是“一带一路”和“长江经济带”交汇点,也是渝新欧国际铁路大通道的起点。据统计,重庆工业废油产生量约为30万吨/年,其中部分进入土壤和下水道,另外一部分被非法收运后采用土法炼油方式来处理加工,呈现废油资源浪费、二次污染严重、危及人类生存及城市安全趋势,且工业废油总量和影响远远超过餐饮废油。

工业废油中含有大量添加剂,牌号混杂,其炼制工艺比石油炼制复杂很多,难度也更大。目前,国内常采用的废油再炼制工艺,95%以上为高温裂解,即将废原料油在常压下加温到500℃,让油液从液态变成气态,冷凝为液态,生成具有臭味的劣质柴油。此方法存在诸多弊端:一是将高附加值的润滑油内变成了低附加值的柴油,浪费资源;二是大量重金属、添加剂等被高温裂解排放到大气中,具有致癌危险;三是过高的炼制高温破坏了油品本身的很多性能,会对发动机造成伤害;四是高温裂解过程中会产生大量的有害气体,同时残余渣油量大,即使将渣油用于筑路最终也会回到土壤、水体环境中,造成污染。

龚海峰说:“国内外较先进的减压蒸馏—溶剂精制或加氢精制等工艺也不能对废润滑油进行全组分利用,只能提取部分中间馏分来生产润滑油基础油,蒸馏产物减压渣油馏分并未得到妥善处置和高值利用。”

虽然工业废油处理面临巨大的挑战,但方法总比困难多。2019年,龚海峰带领团队依托重庆工商大学废油资源化技术与装备教育部工程研究中心、中国石油大学(华东)重质油国家重点实验室等单位,联合攻关,以工业废油高效利用、节能减排和环境保护为核心,开展工业多源废油全组分安全处置和高值化利用关键技术研究。通过建设中试和工业示范装置,在千吨级、万吨级工业装置上完善工程技术基础和达到应用示范,对于三峡库区生态文明建设,以及推动“长江经济带”建设具有重大意义。

此外,团队还从工业废油的危废和资源双重属性出发,对不同来源工业废油及其蒸馏渣油等产物的产出和加工利用过程中特征污染物的释放迁移和阻断情况进行定性定量监控,对现有工业废油安全处置及工业化利用工艺的安全性和技术经济性进行系统评估,开展工业废油全组分安全处置和高值化利用关键技术研究,解决了现有的减压蒸馏—溶剂精制或加氢精制等工艺无法使渣油馏分得到高值利用的技术难题,并应用示范。突破了废油资源化过程中结焦以及催化剂中毒等技术瓶颈,实现了工艺稳定、技术经济和环境友好的工业废油全组分安全处置与高值化利用,达到了国际先进水平。特别是废油渣油资源化小试线即将建成运行,为我国工业废油实现真正安全处置及实现“吃干榨尽”迈出坚实一步。龚海峰对此激动地说:“建成后,每年预计处理8万~10万吨工业废油,将成为西南地区规模最大的废油绿色处理基地。”接下来,龚海峰和团队将整合国内优势废油处置企业,建设万吨级渣油全组分资源化工艺线,并制定相关技术标准,助推我国工业废油产业技术实现跨越式发展。

深谙教育之道,助力人才培养

龚海峰不仅是深耕科研的求知者,还是教育领域的引路人。龚海峰表示,“人才培养,不仅仅要解惑,更要为其拓宽学习路径,加强知识成果转化。”他重视有潜力的青年才俊,不仅引导他们进入重要科研项目,为他们提供条件开展科学研究,还选派他们去知名科研机构学习,申报国家项目外请专家进行辅导等。

“每个人在社会中都扮演着一个平凡的角色,只是分工不同而已,我们需要做好自己的本职工作。”龚海峰告诫学生,科学研究充满未知与不确定,切不可急功近利、走马观花,要脚踏实地,且要勇于追梦。