|

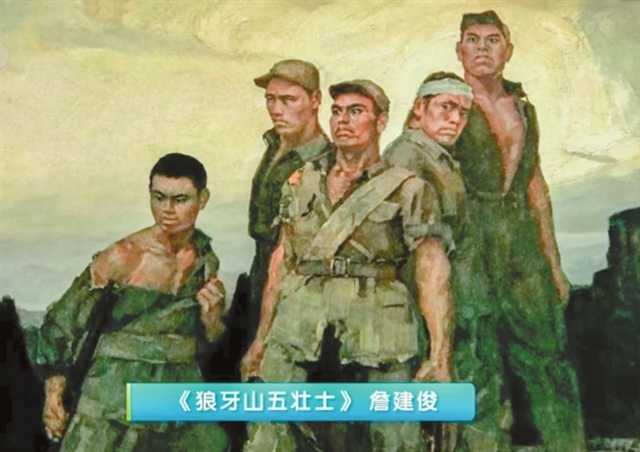

詹建俊创作的油画《狼牙山五壮士》。 |

在位于今天河北省易县的太行山脉中,有一座狼牙山。1941年“狼牙山五壮士”的英雄故事就发生在这里。1959年,詹建俊先生创作了油画《狼牙山五壮士》,展现了这惊天动地、气壮山河的一幕,画作描绘的是抗日战争时期,5位八路军战士在寡不敌众的情况下顽强战斗,直到打光最后一颗子弹,毅然砸枪跳崖的英勇场面。

引诱敌军 跳下悬崖

1941年8月,日本侵略军调集了7万余人的兵力,以及飞机、大炮等重装备,向中国共产党领导的晋察冀抗日根据地发动秋季大扫荡。9月25日,晋察冀军区某团7连6班的5名战士,担负了狙击延缓其中一路有500多名敌军追击的任务。

在完成掩护任务后,以共产党员、班长马宝玉为首的八路军5名战士准备转移,当时摆在眼前的路有两条,一条通往主力转移的方向,可是敌人也会紧随其后,另一条是通向狼牙山的顶峰棋盘陀,那里三面都是悬崖绝壁。为了不让敌人发现转移中的群众和连队主力,5位战士最终决定将敌军引上绝路。在弹药全部用尽的情况下,5位战士砸毁枪支,从棋盘峰顶全部跳下悬崖。

1959年,詹建俊用画笔描绘了狼牙山五壮士跳崖的场景。这幅作品也在小学语文课本《狼牙山五壮士》一文中,作为插图出现,成为一代代中国人心中难忘的记忆。

5位勇士 2人生还

为纪念这5位战士,1942年晋察冀边区军民自发地带着干粮和工具攀山崖、翻峭壁,在海拔1000多米高的狼牙山上,修建了一座“狼牙山三烈士塔”。日军听说后恼羞成怒,用炮火将该塔击毁。

新中国成立以后,聂荣臻元帅主持重修烈士塔,题名为《狼牙山五勇士纪念塔》。那么,在同一个地方为何会先后建起“三烈士”和“五勇士”两座不同名称的塔呢?这背后究竟有哪些鲜为人知的故事呢?

“狼牙山五壮士”跳崖之后,有两个人被山崖上伸出来的树杈挂住了,一个是葛振林,一个是宋学义。“我父亲讲的是凸出来了一块石头和树,宋学义在上面,我父亲在下面,等敌人撤走之后,他们两人从山崖一起爬了上去。”葛振林之子葛长生说。

5位勇士英勇跳崖,3位烈士壮烈牺牲,这就是人们先设立了“狼牙山三烈士塔”后来又设立了“狼牙山五勇士纪念塔”的原因,这也是歌颂中国人民抗击日本侵略者的精神丰碑。

英雄无畏 凝于画中

《狼牙山五壮士》是为了庆祝中华人民共和国成立10周年而拟定的重大革命历史题材画作。当年,詹建俊接到创作任务时只有27岁,他是如何挑战自我创造出这样一幅经典美术作品的呢?

“当我做毕业创作时,画了一幅作品叫《起家》,这件作品送到苏联去展览,得了一个铜奖。”詹建俊说,“《狼牙山五壮士》这幅作品是我研究生毕业开始在中央美术学院工作后接受的第一个创作任务。”

当时,詹建俊到博物馆找了相关资料,也去狼牙山感受了当时的现实场景。葛振林来北京开会时,詹建俊去拜访了他,并询问他怎样来表现5位壮士身上那种宁死不屈的精神。

“我在创作的时候强调共产党员、班长马宝玉,他站在了最前面,把枪砸断后,为了维护中华民族的尊严,展现出了宁死不屈的精神。副班长在最高处,我强调的是他那种不可征服的气概。其他三位战士,有的强调他们对敌人的蔑视,有的强调对敌人的仇恨,组合起来就构成了这种宁死不屈、大义凛然的精神意志。”詹建俊介绍道。

美术评论家刘万鸣介绍到,这幅画的主题思想表达的是一种大无畏的英雄主义,它构图的可贵之处在于它选用了一种金字塔式的三角构图,给人一种强烈的稳定感和雕塑感,带有一种纪念碑式的壮美,包括画作前面两位人物的双脚岔开,本身也是一种三角构图。虽然采用的是西方油画的创作形式,但体现的是一种中国精神。