|

人物介绍 张育新,现任重庆大学教授,重庆市青年科技领军人才协会监事。本科和硕士毕业于天津大学化工学院,2008年博士毕业于新加坡国立大学,师从曾华淳教授(全球Top100化学家),科睿唯安2020年“全球高被引科学家”。主要从事无机非金属矿物复合材料设计合成及面向新能源、环境等交叉学科研究。现担任Nano Materials Science执行副主编、Scientific Reports等期刊编委、《课堂内外-科学Fans》专栏作家、《大学》学术委员会委员。2017年入选英国皇家化学会期刊高被引学者/优秀审稿人,2018年获重庆市最美科普志愿者称号,重庆市青少年创新人才培养雏鹰计划年度优秀指导教师。 |

|

张育新在重庆七中开展科普讲座。 |

|

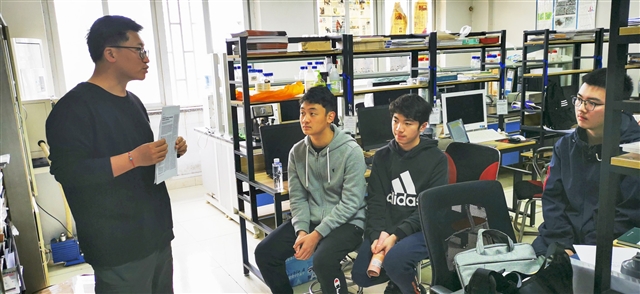

张育新(左一)正在为高中生授课。受访者供图 |

他是“科研牛人”,潜心研究纳米材料的可控制备及应用,入围科睿唯安2020全球高被引科学家;

他是“教育狂人”,放手让本科生参与科研,在重大开辟全新模式;

他是“科普高手”,致力于培养青少年创新思维和探究问题的能力,放飞创新雏鹰;

他是“跨界达人”,是多本国际期刊的副主编和审稿专家,在全校推广高水平科技论文写作培训;

他就是张育新,重庆大学材料科学与工程学院教授、博士生导师,重庆大学外国语学院、艺术学院硕士生导师。在教研融合的路上,他永远不知疲倦,如痴如狂地奔波着。

心怀感激 奋勇前行

俗话说:“受人恩惠千年记,得人花戴万年香。”在张育新手中珍藏了一张字据,因为这样一张字据,他的命运被彻底改写。

1978年,张育新出生于一个普通的五口工人家庭。在他很小的时候,父亲就因病离开了,生活的重担都压在母亲身上。虽然生活并不轻松,但是母亲对他们三姐弟的教育从未松懈,尽自己最大努力供他们读书。

天有不测风云。1997年,母亲也因病去世,给张育新姐弟带来了沉重的打击。母亲去世,最直接的影响就是全家失去了经济来源,学费没了着落。三姐弟只好找到父母生前的工作单位,求助父母的同事,筹集学费。

刚开始,张育新一直不敢直视那些叔叔阿姨们。当他终于鼓足勇气微微抬起头来时,却撞见了一双双关切而鼓励的眼睛,那一刻,一股热流涌上心头,瞬间温暖了他脆弱无助的心田。

“30元、50元、100元……”大姐一笔一划把金额和捐款人姓名记录下来,张育新看在眼里,更刻在了心里。

靠着众多好心人的资助,张育新在天津大学取得学士、硕士学位后,博士又被化工专业世界排名前四的新加坡国立大学以全额奖学金录取,师从全球排名前100名的化学专家曾华淳教授。

多年后,张育新给当年父母所在的单位写了封感谢信,刊发在了该企业的内刊上。文章中写道:“竹子用了4年的时间,仅仅长了3厘米,从第5年开始,以每天30厘米的速度疯狂地生长,仅用6周就长15米。我感恩那些曾帮助我熬过了3厘米的人们,他们不仅供我所需,还把人间最真、最美的善念根植在我的心田。我唯有心怀感激,拼命工作,回报社会,才对得起那些沉甸甸的情谊!”

为了回馈这“3厘米”的成长,张育新在教书育人和科研创新的路上一直勇往直前、乘风破浪。

快乐科研 兴趣使然

四月的重庆大学,姹紫嫣红,春风拂面,恰同学少年,风华正茂。

走进重庆大学材料科学与工程学院实验室,迎面而来的是各种瓶瓶罐罐和仪器,张育新团队的成员和学生们各自忙碌着。

张育新个子不高,戴着一副眼镜,短而密的头发看起来格外精神。当记者问起他为什么选择科研这条路的时候,张育新表现出了对科研发自内心的喜爱:“为了感兴趣的事情,每天都在努力,会觉得很幸福。科研过程中发现新的问题、接受新的挑战,与国际前沿的研究接轨,知晓未来动态。这些都让我很有成就感。”

张育新给自己的科研团队取名叫Happy Nano-Player。他解释道:“首先是要快乐科研,‘nano’的含义是我们团队研究纳米方向的人比较多,player就是玩家,总结起来就是一群快乐的纳米玩家。快乐的前提是学生感兴趣,就像打游戏可以通宵一样,我们期望学生也能主动地做研究、写论文。”

近期,张育新及团队正在研究硅藻土基复合材料,实践其在环保、腐蚀防护中的应用。他拿起一包白色的物质对记者介绍道:“硅藻给人类提供了40%的氧气,是地球Si元素的重要载体,而这个是硅藻的遗骸硅藻土,应用到了人类的衣食住行中。但是,我们却知之甚少。以后,我们将继续致力于硅藻的科普、科研工作,希望让更多的人知晓它,喜欢它。”

张育新带领的团队用硅藻土做原料,致力于新能源、纳米、环保等新材料的研究,在国际上率先制备出纳米超薄平行片结构;在硅藻土基复合纳米材料、二氧化锰基电容器电极材料等领域取得的研究成果,已处于世界前列。

“我甚至有个疯狂的想法,就是希望未来某一天把硅藻带到火星上造氧,复制出一个全新的地球。”谈及未来发展,张育新眼中有星辰大海,胸中有丘壑万千。

科普育人 润物无声

如何让孩子长大成为科学家,是不少家长关心的问题。从诺贝尔奖得主到院士、教授等科学大咖,都会不约而同地提到一句话:保持孩子的好奇心!

近年来,张育新不断创新科普教育模式,致力引导和培养幼儿园学生、小学生、中学生的好奇心,为未来基础研究人才培育打下了基础。

作为大学老师,张育新的教学科研任务很重,但他却有一颗“童心”——为孩子撰写科普读物。近年来,他创作出的《材料之美》《神奇的硅藻》《水的故事》等系列科普讲座及科普作品深受孩子们的欢迎,激发了他们对科学的兴趣。

除了科普讲座,张育新还通过传帮带的形式,对小学、初高中的学生进行科普教育,培养他们的兴趣。

在张育新的科研团队里,有这样两个特殊学生,他们是来自重庆一中高二年级的学生赵晨皓和吴一壮,作为“雏鹰计划”第十期的学员,他们跟着张育新从事硅藻土纳米复合材料研究已经一年多了。

大学老师带中学生,会不会有点大材小用?在张育新看来,青少年接触科学实验的机会相对较少,不像其他画画、乒乓球、舞蹈等兴趣班。场地受限很高,仅有的是科技馆、博物馆等体验式。如果充分利用好高校院所的公共平台,展示并浸入式体验科学实验,感受科学探索新事物,获取新知识的快乐,好奇心自然而然会不断诱发并良性循环。”

这些年来,张育新带过的学生不计其数,其中令他感触最深的当属谢沛治同学。张育新告诉记者,谢沛治从小学五年级就可以独立坐公交车到重庆大学实验室,每天来回要2个小时,实验训练2个小时,就这样坚持了2年,发表了一篇《泡泡的故事》的科普论文。现如今,谢沛治已经成长为动手能力超强、创造造诣高的中学生了。他相信,在未来的生活学习中,谢沛治也会一直保持着这种良性循环,使自己的人生更加精彩。

有付出就有回报。去年,第十二届中国青少年科技创新奖揭晓,重庆大学计算机学院2018级本科生袁塑钦获得该领域的最高荣誉,也是重庆市唯一一名获此殊荣的学生。作为袁塑钦的指导教师,张育新无比自豪。他感慨道:“那些通过科普改变了学习兴趣、端正了学习态度并且取得成功的学生,是对我们科普工作者最大的感动和欣慰。教育是个讲良心的行业。认认真真去做,总会得到自我价值的升华。”

一次科普,一份希望。一分耕耘,一分收获。张育新现在最开心最满足的是培养的学生成长为老师,成长为自己的同事。一晃十年,一批批学生进入国际舞台,有的申请到新加坡国立大学的博士奖学金出国深造,有的回到自己的母校接受更高端的教育。长江后浪推前浪,在张育新心里,学生们已经超越他,闯出了属于自己的一片天地。