|

人物介绍 丁浩,男,工学博士,研究员,研究生导师,长期从事公路和道路隧道的科研与设计等工作。现任招商局重庆交通科研设计院有限公司隧道院院长、公路隧道建设技术国家工程实验室主任。 获国家交通部青年科技英才、重庆市科技创新领军人才、全国交通运输行业高层次人才、重庆市十佳科技青年奖、全国公路优秀科技工作者、重庆市百名工程技术高端人才、中国公路学会百名优秀工程师和重庆市首届优秀青年设计师等省部级人才荣誉(资助)。 近年来,丁浩先后主持国家重点研发计划课题、国家自然基金面上项目,以及重庆市技术创新与应用发展专项重点项目、交通部重大建设科技项目、重庆市自然基金重点项目等高级别科技项目。已发表论文60余篇,授权专利30余项,专著5部,获省部级科技奖与优秀设计奖20余项,其中一等奖10项。 |

|

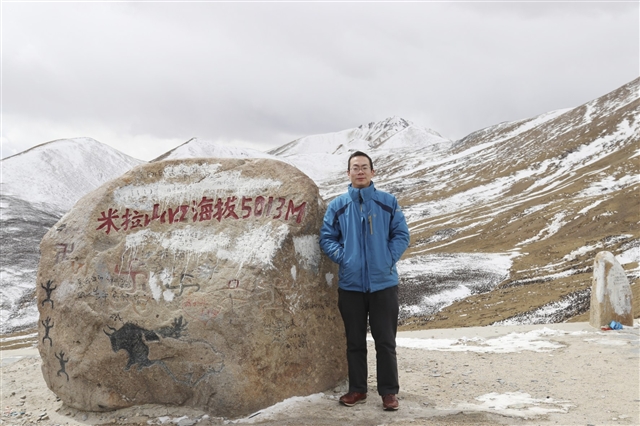

丁浩在我国最高海拔公路隧道隧址区考察。 |

|

丁浩在出席学术论坛活动时作主题发言。受访者供图 |

招商局交科院隧道院位于南岸区的五公里,安静的科研园区内只听得见飞机从头顶划过的声音,这里有着我国公路隧道专业领域唯一的国家工程实验室。据介绍,公路隧道建设技术国家工程实验室由隧道结构实验室、水下隧道实验室、实体隧道多功能实验场和全尺寸隧道火灾综合试验平台等组成,是国内最先进的大型公路隧道综合试验平台,拥有众多重大试验系统。

近日,招商局重庆交通科研设计院有限公司隧道院院长、公路隧道建设技术国家工程实验室主任丁浩接受了记者的专访。

最新成果展现科技实力

记者:请介绍一下最近你和团队的最新科研成果。

丁浩:那就先从全世界第一台隧道灯具智能清洁机器人开始介绍吧。大家都知道的,隧道里面有很多灯,在通车一定时间之后就会积油污,继而影响行车安全。但是隧道里面灯的位置都很高,传统的清洁模式就是搭一个大架子,清洁人员拿着抹布去做清洁,但是清洁的实际效果无法测评。针对这个问题我们就开发出了这样一个产品,它拥有自动识别、自动定位、自动避障、自动驾驶、自动测评等九个自动功能和一个连续驾驶功能,将驾驶、行走、清洁、评价、记录同时进行。去年年底刚开发出来今年就已经开始投入使用了,目前重庆市内有两条高速公路上十几座隧道的灯具清洁全部由我们的清洁机器人在承担。很快,我们的隧道灯具智能清洁机器人也会大量投入使用。

除此之外,公路隧道智能水幕柔性阻拦系统、千厮门隧道顶部安装的“隧道巡检机器人”、隧道施工安全便携智能预警系统都是我们走在行业前列的产品案例。

可以说我们是通过反复的实验,直到研发出高质量、市场认可度高的产品,进而提高了科研成果转化率。

目前,我们还在进行港珠澳大桥沉管隧道的智能化运维实验和悬浮隧道研究中世界上最大比尺的模型实验。

匠人匠心解决行业痛点

记者:你之前提到隧道施工安全便携智能预警系统,这个装置就像一个薄型的充电宝一样小,但是它为施工人员带来了极大的生命安全保障,你可以分享一下当时是怎样萌发出创意的?

丁浩:以前早期施工的时候,在现场的工人大部分是农民工,他们踏实肯干,但是受限于专业知识,对于危岩、坍塌的判断比较欠缺,再加上隧道里面没有信号,无法与外界沟通,有的时候为了养家糊口他们甚至付出了生命的代价。

我就是基于这一点去思考的,那天正好在隧道里面,信号不好,突然一下灵光乍现,我想我们能不能针对一线的工人开发一种科技产品,去保障他们在隧道里的安全。后来随着定位、导航、通信的发展,加上我们本专业关于危岩判断技术和土木工程中安全评价技术的成长,把这几个技术结合起来才能形成如今的隧道施工安全便携智能预警系统,缺少任何一环都没有办法实现。目前隧道施工安全便携智能预警系统已经应用到了好几个工程中。

我认为做我们这一行就是要在细微处做出成绩来,在做隧道工程科技项目的时候,特别是要把工程科技落地。就像我们隧道院以往的项目,比如:世界最大规模的公路隧道(秦岭终南山公路隧道)、我国第一座双洞六车道特长公路隧道(重庆真武山隧道)、我国第一座海底公路隧道(厦门翔安隧道)、世界最大规模公路沉管隧道(港珠澳大桥工程海底沉管隧道)、亚洲最大断面交通隧道车站(重庆轨道3号线红旗河沟地下车站)等等。

在我看来,做工程科技需要匠人精神,怀匠心,精益求精,反复去做实验,也可能会失败,也可能会面临各种批评,但是只有坚持实验,不断钻研,最终能够把一个工程以科技的各种形式落地,对于我个人来说是最高兴的一件事情,也有很大的成就感。

既要创新更要实干

记者:你觉得做科研要秉持怎样的一种精神或者是原则?

丁浩:我们隧道院有个一直以来的文化,就是叫“创新协同 实干卓越”,每个人首先要有创新精神,就像之前介绍的那些科技产品,它们是多专业的交叉和融合,只靠一个传统专业是不行的,需要协同。我们隧道院的文化对于年轻人来说就更实用了,现在团队成员相对来说是比较年轻的,平均年龄30多岁,也是高学历的一个团体。我很喜欢的一句话是“要把论文写在祖国大地上”,特别对于工程学科,要进行隧道修建,修建完成后要保障安全,因此很多技术不能停留在论文上、停留在纸面上,一定要停留在实际的工程上,所以要求实干。在这些基础上还要不断追求卓越,这也是我们隧道院多年以来传承的精神。

交流中期待智慧碰撞

记者:你认为重庆市青年科技领军人才协会可以为青年科技工作者做哪些事情?重庆市青年科技领军人才协会成立的意义有哪些?

丁浩:重庆市青年科技领军人才协会是一个很广阔的平台,可以提供更多我跟其他不同行业、领域的科技工作者交流的机会。在我看来,有时候交流就会发现一个新的技术点或者产业点,有利于我们更好地从事创新工作。还有就是为了我们团队的青年科技工作者,让这些优秀的年轻人在重庆从不同的渠道发声、交流,拓展视野。我由衷地期待着智慧与智慧的碰撞,助力科技创新,推动成渝地区科技进步,实现隧道工程行业更多新突破。