|

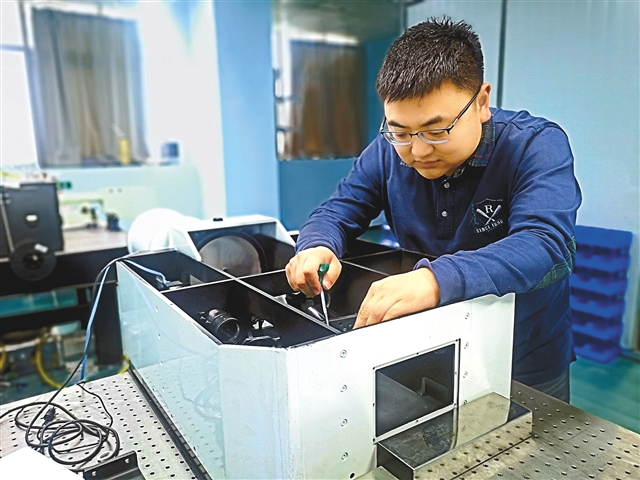

马晓燠在工作中。(受访者供图) |

智利北部的阿塔卡马高原,海拔高、晴夜数多、视宁度好、空气干燥、夜天光暗,是天文学界公认的地面天文观测最佳地点。

2016年,中国与智利签订合作协议,在智利建设面积达25平方公里的天文观测基地。这也是继南极站后,中国又一个海外天文观测基地。

2018年5月,时年34岁的马晓燠,由于在地基大口径光电望远镜研发上取得了多项突破性成果,刚被破格评选为中国科学院光电技术研究所的研究员和博导,又正式选派到智利,出任中科院南美天文中心主任助理。

在智利,他参与了“南天施密特望远镜超大视场巡天”的筹备与研发——这是中国天文有史以来发展的首个以中国为主的南天大型观测项目。

“能够与全世界天文学领域的顶尖专家一起工作,并参与到现代天文设备的设计和建造工作中,真的很幸运。”作为土生土长的四川人,虽然吃不上麻辣火锅和川菜,在异国他乡有很多生活上的不习惯,语言交流也不顺畅,这却是一份毕生难忘的经历。

在那里,他不仅协助开发先进天文观测设备,提升中国天文观察研究水平,还开展了面向全国天文科技人员、天文爱好者的实践学习平台搭建和管理工作,促进了我国天文基地和人才梯队的建设。

单光子探测技术代表光信号探测能力的物理极限,是世界各国研究和竞争的热点领域,也是国外对我国进行技术封锁的重点领域。马晓燠在开展国内最先进的光电望远镜跟踪系统研制时,也碰到了这个难题,但他并没有回避,而是迎难之上完成了自主可控的光子相机研发。结合在望远镜跟踪技术上的创新,马晓燠研制的望远镜跟踪精度达到了国内先进水平。

而单光子探测技术远不止在光电望远镜上应用,随着与化学、生命科学、信息科学、材料科学等领域交叉融合日渐广泛和深入,已有了更广阔的市场前景。

不过,我国单光子探测技术还处于实验室阶段,市场主要由日本、德国和美国的产品占领,部分尖端核心产品对我国还有限制,严重影响了我国在弱光产业领域的发展。为此,不光是着眼于“天”,马晓燠也很接“地”气地开展了单光子探测技术产业化工作,希望能够打破这一局面。

马晓燠带领团队成立了中科院光电所首个产业化公司——重庆连芯光技术研究院有限公司,并入驻中科院重庆绿色智能技术研究院江北育成基地,对已经掌握的单光子探测技术从芯片研发到整机装调的科技成果实施产业化。

仅仅经过一年多发展,连芯光电就为天文观测、量子操控、高能物理等领域的多个国家重大项目提供了自主可控的核心技术支持。同时,相关技术也得到了国际同行的认可,并在重庆市科技局和江北区科技局的支持下,承办了重庆市首届量子与光电国际合作会议,为产品进入国际市场奠定了基础。2019年,连芯光电也连续获得了“创客中国”中小企业创新创业大赛全国二等奖和中国创新创业大赛(重庆赛区)一等奖等殊荣。

“目前,公司已启动首轮融资,进一步开发基于单光子探测技术的下游产品,比如光子雷达、激光三维成像等,力争在5年内公司产值突破1亿元,未来成为行业的‘独角兽’。”10月15日,马晓燠透露。

有人称他为“逐光者”,在他眼里,逐“光”而行,就是追逐国家和民族的光明未来。