|

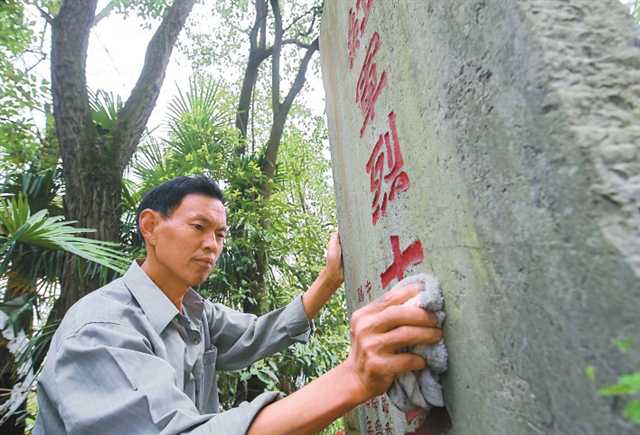

程祖全在擦拭红军烈士墓碑。 |

|

陈绍和在整理社区资料。 |

|

王贞六在指导村民养蜂。 |

|

王运洪(左二)在指导村民管护茶树苗。 |

|

聂国祥在查看他主导设计研发的生产设备。 |

黔江,是全国一类革命老区,湘鄂川(渝)黔革命根据地重要组成部分。原红三军政委万涛从这里启程,将自己一生化作万顷波涛融入革命洪流。百年来,红色基因在这片红土地赓续相传。新时代,黔江人民弘扬“宁愿苦干不愿苦熬”的黔江精神,谱写了具有典型印记的时代篇章。

程氏父子 为烈士守墓72年

程祖全家住黔江区城东街道下坝社区。1949年11月,黔江县解放后,把在当地牺牲的烈士坟墓迁到此处,建起烈士墓地。程祖全的父亲程绍光,毫不犹豫义务承担起看管责任。

1951年,程绍光参加志愿军赴朝参战。临行前,他把看管烈士墓的任务交给了妻子。1956年,程绍光退伍返乡,一边参加集体生产劳动,一边义务看管烈士墓。1982年,黔江革命烈士陵园建成,来这里扫墓的人也越来越多,为了看管好陵园,程绍光干脆搬到陵园里的门房居住。

2007年,义务看管烈士陵园58年的程绍光病逝,临终前他嘱托儿子说:“宁肯自己吃点苦,也要把烈士陵园看管好。”时年38岁的程祖全,成了义务看管烈士陵园的接班人。他接班接心更接责,得到社会广泛好评,先后获得全国道德模范提名奖、中国好人、感动重庆十大人物等荣誉。

近年来,黔江坚持榜样示范引领,深入开展“道德模范”“身边好人”“新时代好少年”等典型评选活动,深入实施“文明村镇”“文明单位”“文明校园”“文明家庭”等文明细胞创建,先后培树典型模范579人次,成功创建区级以上文明单位447个。

陈绍和 和谐社区守望者

“我们目标是要把三台山社区打造成和谐社区。”5月18日,黔江区城南街道三台山社区“星级调解室”里,社区党委书记陈绍和一边整理小区管理日志,一边和记者摆谈。

三台山社区是黔江区首个以开发小区为单元建立的社区,面积363亩,涉及住户4392户、15487人,人员来自四面八方各种行业。几年前,业主和物管曾因停车问题发生过纠纷,导致小区管理一度瘫痪。

2017年5月,从城南街道办事处退休的陈绍和当选三台山社区党委书记,从此就一股劲儿奔走在建设和谐社区的道路上。他带领社区党委班子强党建、建网格、搭平台、立规章、聚活力、兴文明、办实事、除顽疾,在社区建立联席会议制度、社区警务室、星级调解室、居民心理咨询室、新时代市民讲习所等,探索网格党组织+非公组织+群团组织管理模式,开创“社区有网、网中有格、格中定人、人尽其责”的管理格局,不到一年时间,曾经的问题社区,变成了如今的和谐社区。

三台山社区由乱到治、由治到和的过程,是黔江夯实基层党建的缩影。近年来,黔江区强化基层党组织作用发挥,建立推广“六个不过夜”工作机制,用作风、拿实绩筑牢基层战斗堡垒。

王贞六 产业脱贫带头人

进入5月,雨水偏多。黔江区黑溪镇胜地社区中蜂养殖产业带头人王贞六,每天最牵肠挂肚的事,就是确保蜂箱干燥,便于蜜蜂繁殖。

这些勤劳的小精灵,让王贞六以及和他一起养蜂的乡亲们告别贫困,过上了甜蜜的小康生活。

今天的好日子,始于精准扶贫。曾经,因妻子患病、儿子残疾,王贞六的一家深陷苦水。曾经,担子坪的乡亲,也因这样那样的原因,一度贫困。2015年,黔江区凭借良好的自然生态,将中蜂养殖作为脱贫产业,为乡亲们集中培训养殖技术。于是,时年65岁的王贞六走进了培训课堂,并迷上了养蜂。

甜蜜事业,有时也有苦涩。培训结束,王贞六回家养了8桶蜂。因天气变化没及时采取措施,8桶蜂跑了7桶。后来,他又买回8桶蜂,却因中蜂病症,差点“全军覆没”。

坚持就会苦尽甘来。王贞六没有放弃,坚持一边学技术一边抓实践。2017年政府提供了10万元产业贴息贷款,他一下买回60桶中蜂,当年就发展到220桶,成为社区“蜂王”,实现年收入20多万元。这一年,他还完借款,顺利脱贫。

脱贫致富后,王贞六成立了担子坪中蜂养殖合作社,带动乡亲们养蜂。然而,买一桶蜂要花数百元,自身又没得技术,不少村民怕担风险。看出大家的心事,王贞六将35桶中蜂送给村里的27户贫困户,并传授养蜂技术。现在,合作社的蜂群已达300余群,每年能为村民带来30多万元的收入。送蜂,送技术,带领乡亲一起发展甜蜜事业的王贞六,2019年荣获全国脱贫攻坚奖奋进奖。

王运洪 产业扶贫带头人

在蜿蜒的盘山公路之巅,一片层层叠叠的茶园,坐落于青山绿水间。村民们活跃在一垄垄修剪整齐的茶园,忙于收获今年的第一篮“茶经济”。在山里的淼华茶厂,工人们正在加工从村民手中收来的茶叶,茶香四溢,好一派丰收的景象。这是记者在黔江区中塘镇双石村看到的景象。

双石有山,山名“马岩”。曾经的双石村,生存条件恶劣,民谚流传“马岩上下三层岩,红苕洋芋顿顿来”。2017年,双石村被确定为深度贫困村,王运洪被派驻担任第一书记。

双石村海拔近千米,有种茶叶和油茶的历史,所产的高山茶香味儿正,回味甘甜,但仅限于农户自产自销,没有形成规模。为激活“沉睡”的资源,经过反复调研考察,并向专家请教,王运洪与村支两委“因地施策”,确定延续茶叶和油茶种植。

2017年11月,双石村正式启动“两茶”产业发展工作。王运洪先后私人垫资20多万元,用于考察学习、购买茶苗和地膜的订金、购买农机等。此后,在他的多方争取下,落实双石村项目资金4000多万元。

2017年12月,双石村筹备成立了村集体经济组织——淼华现代农业股份合作社,走“合作社+农户+产业带头人”的发展路子。如今,已发展茶叶1500多亩、油茶4000多亩。

农业是人类“母亲产业”。近年来,黔江区不断优化农业产业结构,延伸产业链条,建成集猕猴桃、脆红李,蚕桑、中药材、茶叶、菌类,生猪、水产、蜜蜂等为重点的农业产业体系。

聂国祥 创新永远在路上

“创新是科研工作者一门不可或缺的必修课。没有核心技术,缺少自主知识产权,就如同被人掐住了咽喉……”从踏入工作岗位的第一天起,聂国祥就激励自己,要将创新进行到底。

1982年9月,聂国祥出生在黔江区金溪镇金溪村一个农家。2002年考入新疆石河子大学,专修药学。2006年回到黔江,进入重庆科瑞南海制药有限公司工作,从基层员工做到车间主任,再做到公司生产部部长兼安全技术办公室主任。

聂国祥经过反复研究、自行设计,对两条闲置的生产线作了改建。他将闲置的白藜芦醇生产线改建为青蒿素生产线,采用强制循环逆流提取技术替代了原回流提取技术,相同设备条件下,提取工艺时间由原来的12小时缩短至8小时,生产效率和产能均提高了约30%,青蒿素转移率从公司最好历史水平77%提高到了95%以上,远高于同行业82%的转移率水平。2017年,他又将另一条闲置的生产线,改建为年产值1200万元的银杏叶提取物生产线。

他还自主创新技改,采用套解析技术对溶剂进行循环使用,引进缠绕管冷凝设备和深冷技术进行尾气回收,大幅降低了生产溶剂使用量。在青蒿素重结晶产能规模扩大技改项目中,他用快速结晶法,缩短工艺时间,提高生产效率,以投资5000元的工艺改造完成了原预算70万元的设备投资改造目标。技改后的青蒿素生产线产值达到5000万元,每年生产成本比技改前节约了736万元。

抓科技就是抓经济,抓创新就是抓发展。近年来,黔江区大力实施创新驱动发展战略,着力建设科技创新平台,培育创新主体,发展高新技术产业,优化创新环境,“十三五”末科技创新指数34.4%,万人发明专利量2.12件,处于渝东南首位。