|

收蚕茧 |

|

羊肚菌丰收 摄/杨敏 |

|

庞建华与妻子在采摘桑叶 |

|

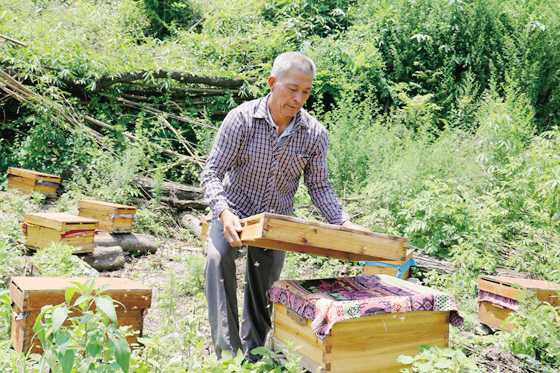

王贞六在清理蜂箱里面的杂物 |

|

黔江区金溪镇山坳村驻村“第一书记”刘昶走访贫困户 |

只有充分激发扶贫干部的内生动力,才能有效保障党和政府在扶贫工作中的领导力和执行力。只有充分激发贫困群众的内生动力,才能让他们摒弃“等靠要”思想,依靠自身努力改变贫穷面貌。

近年来,黔江始终以激发干部群众内生动力为脱贫攻坚突破口,大力弘扬“宁愿苦干,不愿苦熬”的黔江精神,以身边真人真事为题材,累计开展3000余场次脱贫、扶贫、创业“三个故事”宣讲。故事中的大批先进典型,成为弘扬黔江精神的生动范例,不断激发着干部群众的战贫斗志,让黔江的脱贫之路步稳蹄疾。

脱贫典型 庞建华

身残志坚战贫困 自强不息成“乡贤”

家住黔江区鹅池镇南溪村3组的庞建华,一家5口人中有3人带有不同程度残疾,家庭贫困。一家人在政府的全力帮扶下,靠养蚕为主,养殖牛、猪、蜂、鸡为辅发展产业,不仅脱了贫,还致了富。

今年58岁的庞建华自幼患小儿麻痹症,不能正常行走。妻子胡艾娥也是一名聋哑人。多年来,夫妻二人拖着残疾的身体靠务农维持生计。同时,还得照顾双目失明的老母亲和两个上学的孩子,日子过得相当艰难。2014年,庞家被识别为建卡贫困户。

2015年,当地政府在实施精准扶贫过程中,考虑到庞家特殊情况,建议庞建华种桑养蚕增收。在政府的帮扶下,庞建华将20多亩玉米、红薯地改建为桑园开始养蚕。遇到技术问题只要一个电话,政府派出的技术人员就会立即赶到现场解决。改造首年,庞建华便靠栽桑养蚕实现了6000元的效益,是以前种玉米收入的两倍,还学到了养蚕技术。

有了产业上的扶持和技术上的支撑,庞建华发展产业也更加大胆。种桑养蚕之余,他发展起了牛、猪、蜂、鸡养殖。在一套“组合拳”的作用下,庞家的脱贫之路越走越宽。2016年,庞建华把村民撂荒的几十亩地流转过来,全部种上桑树,桑园面积扩大到了60多亩,当年养蚕16张,养牛4头,养猪4头,养蜂5桶,产值达到8万多元,终于摘掉了“贫困帽”。

不仅要脱贫,还要致富!尝到甜头,鼓足信心的庞建华,2019年拿出5万多元,扩建了一个400余平方米,拥有14个标准化钢架的蚕棚,养蚕收入当年突破10万元。

产业规模扩大了,庞建华自己忙不过来,便聘请村里七八个村民帮助管理桑园、摘桑叶、养蚕和摘蚕茧,帮助他们实现了就近务工。村民李祝兰从2016年起,就在庞建华处务工,每年能挣到务工费6000多元。

庞建华在脱贫致富中展现出的自强不息精神,得到了社会的普遍好评。2017年,庞建华被评为“鹅池镇新乡贤”,同年荣登“重庆好人榜”;去年,庞建华被黔江区委、区政府表彰为“最美脱贫户”,并被授予2020年度重庆市脱贫攻坚工作先进个人奋进奖。

创业典型 王贞六

致富不忘带共富 先进事迹传华夏

黔江区黑溪镇胜地村村民王贞六自脱贫攻坚以来,依托政府的政策和资金帮扶,靠养殖中蜂摘掉了贫困户的帽子。脱贫后,他不忘乡亲,倾情帮助乡亲养殖蜜蜂增收;他的脱贫故事,成为激发更多困难群众增收致富的内生动力。

2014年,王贞六被评为贫困户。“人活一口气、树活一张皮。我是退伍军人,骨气不能丢!”2015年9月,不甘于现状的王贞六,在参加了政府组织的中蜂养殖培训班后,下定决心通过养蜂来改变贫困的面貌,他刻苦学习养蜂知识,提高养蜂的技术,借助政府到户产业补助和借来的资金,买回中蜂35箱。他虚心请教,努力钻研,当年发展中蜂种群69群,销售蜂蜜实现收入5000元左右,销售蜂群实现收入1050元,一家人顺利实现了脱贫。2016年,在区扶贫办和镇政府的大力支持下,他申请了政府贴息贷款,成立了“黔江区担子坪中蜂养殖股份合作社”,扩群132群,收入近9万元。

一人富不算富,大家富才对路。王贞六脱贫,把帮助之手伸向需要的乡亲们。2017年,他和25户建卡贫困户结成对子,送给他们35桶中蜂。他风里来、雨里去,为村民讲养蜂技术和提供技术服务。在他的带动和指导下,胜地社区有12户贫困户从事蜜蜂养殖,每户养殖规模均在5箱以上,每年能增收4000元以上,贫困户们在他的帮扶下实现增收,参加合作社的25户建档立卡贫困户都脱了贫,过上了好日子。

2019年,王贞六自强不息、带贫脱贫的事迹获得“重庆市模范退役军人”“全国脱贫攻坚奋进奖”表彰,在黔江广泛流传。他多次受邀作为技术人员为中蜂养殖技术培训班授课,把自己的养蜂经验传授给大家。他做好宣讲,把自己受党恩,通过努力脱贫的故事讲给大家听,激发困难群众内生动力,鼓励贫困群众通过自己的努力摆脱贫困,感染激励更多人奋进。宣讲后不少贫困户被他的事迹打动,以他为榜样,学习他不等不靠自力更生的奋斗精神,2019年黑溪镇43户181人按期脱贫。

去年,王贞六成为黔江区蜜蜂产业协会理事长。今年2月25日,他被党中央、国务院授予“全国脱贫攻坚先进个人”称号。

扶贫典型 刘昶

坚持扎根穷山坳 致力高质量脱贫

重庆医科大学附属第二医院治安主管刘昶是一名“80后”退伍军人,2017年9月由市卫健委扶贫集团选派,担任黔江区金溪镇山坳村驻村第一书记、驻村工作队长。他坚持扎根一线,忠诚担当,履职尽责。致力打造“金字”招牌,实现精准“造血”。带领全村建卡贫困户80户330人全部脱贫,全面实现“两不愁三保障”。发掘当地扶贫“三金”品牌深度广度,助推高质量脱贫,让更多金溪贫困户实现增收。

履职期间,刘昶动员并成功回引在广东做专业护工的山坳村村民田维仙回乡,创立“金溪护工”扶贫品牌,培训妇女为主的农村剩余劳动力成为专业护工,并进行规范管理,推荐她们到各大医院上岗。先后培训护工人员373人,稳定就业202人,其中,建档立卡贫困户67人。目前,除主城及黔江外,彭水、秀山县医院也有“金溪护工”就业,人均月收入可达4000元。达到了“培训一人、就业一岗、脱贫一户”的效果。相关企业还与金溪镇6个村签订分红协议,将总产值的3%回馈反哺村集体。

2019年初,刘昶再次挖掘本地人才力量,两次前往湖北动员从事服装加工销售的本村共产党员、退役军人刘廷荣返乡创业,成立“金溪被服”扶贫车间,主要生产医用被服、校服等产品。采取“公司+扶贫车间+贫困户”模式,吸纳贫困群众在家门口就业。目前,产品已通过中国社会扶贫网扶贫产品认证,实现订单生产2000余万元,累计吸纳建档立卡贫困户61人,残疾人15人就业。公司还与金溪镇8个村建立利益联结机制,每年将产值总额的1.5%分红各村集体经济,2019年向金溪镇8个村(居)分红10万元,2020年度分红金额预计达30万元。相关企业还与金溪镇8个村建立利益联结机制,每年将产值总额的1.5%分红各村集体经济。

除了直接参与缔造“三金”中的“两金”,刘昶还鼓励动员山坳村村民姚兴付建立竹制品加工扶贫车间,生产竹签、棉签等竹制品。车间去年11月投产。目前招收员工13名,其中10名为建卡贫困户,每员工保底工资1800元。竹制品加工扶贫车间的成立,让扶贫“三金”品牌更有了深度和广度,带动了当地扶贫产业发展,也让更多金溪贫困户能就近务工。

赵童 彭光灿 唐楸 图片由黔江区扶贫办提供