|

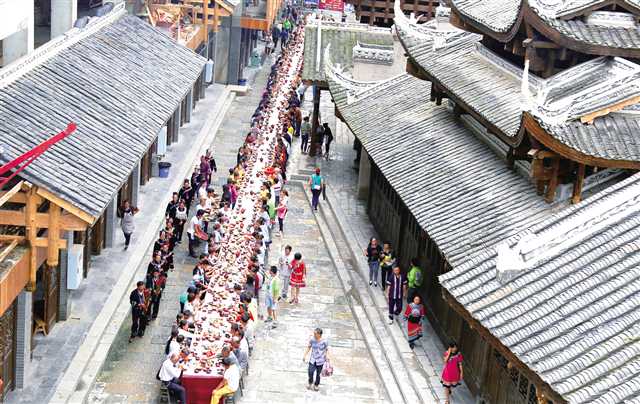

苗家长桌宴 摄/赵勇 |

|

郁山擀酥饼 摄/陈兴盛 |

|

鸡豆花 摄/杨静 |

|

郁山三香 摄/陈兴盛 |

|

鞍子苗歌 |

|

高台狮舞 摄/赵勇 |

|

民俗展演 |

|

苗族婚嫁习俗展演 |

|

郁山晶丝苕粉加工车间 |

|

苗绣 摄/赵勇 |

|

不老泉太极水 摄/张茂玉 |

多元文化,缔造魅力彭水。

这里地理生态复杂,有高山、有谷地、有坡麓、有盆地,这样的地缘性和民族性,决定了彭水文化的多元化——历史文化、苗族文化、盐丹文化、黔中文化、红色文化等资源富集;现有国家级的非遗名录2项,市级名录35项,县级名录245项,非遗文化种类繁多,名录体系健全……造就了彭水这一文化千岛。

让文化遗产资源传下去、活起来。厚重而多元的彭水文化,通过近年的大力发展,闪耀在世界各个舞台:以晶丝苕粉、苗绣等为代表的民间工艺产品,向产业化、生活化转化,日益彰显出强大的活力;以太极水为代表的本土地方文化,向市场化、特色化延伸,不断呈现出蓬勃动力……

如今的彭水,通过“文创+扶贫”融合,呈现市井风味、匠艺特色、文化创意,在助力百姓脱贫致富的同时,为游客呈现一台潮流时尚与苗乡风情相融合的特色集市。

彭水非遗文化产品推介

舌尖美食

●郁山擀酥饼

香、甜、酥、脆的郁山擀酥饼,至今已有200多年的历史,擀酥饼技艺被列入重庆市非物质文化遗产名录。郁山擀酥饼配料精致,采用上等的面粉、饴糖、芝麻、黄豆、桂花、陈皮等原料,经手工精制而成,属于纯天然的健康食品。擀酥饼食后丹桂余芳,有名人食后曰:“食尽江南珍馐味,始知郁镇有擀酥”。

品尝地点:郁山镇

●彭水鸡豆花

清淡醇厚的鸡豆花是产自郁山古镇的一道佳肴,距今已有1300年的历史,因其原料为母鸡肉、蛋,形、色均如豆花而得名。鸡豆花制作工艺复杂,技艺考究,其制作技艺被列入重庆市非物质文化遗产名录。鸡豆花口味清淡醇厚、咸香美味。

品尝地点:蚩尤九黎美食街“郁山三香”家

●郁山三香

作为传统佳肴,郁山三香是彭水当地逢年过节,红白喜事宴席上必备的珍馐。郁山三香制作讲究,以上好三线肉切成丝,将红苕粉和肉拌匀,加入鸡蛋调匀,装入模具中,用蒸笼蒸熟即可食用。食之晶莹油亮、香气浓烈、锦韧滑舌、味丰可口、质感醇厚

品尝地点:蚩尤九黎美食街“郁山三香”家

现场体验

●鞍子苗歌

彭水鞍子镇一带的苗族民歌,既根植于我国西南苗歌特制基因,又涵化整合了土家族等民族及巴、黔、楚、蜀多地域民歌音调元素的特型歌腔。在旋律、音阶调式等一系列显示色彩上,突显了娇艳而不失恢弘的特征。其歌裁月镂云飞珠流韵,使人悦耳醉心。内容十分丰富,上山劳动有劳动歌、男女思恋有情歌、日常劳作有生活歌、逗小孩儿有儿歌……广泛的实用性紧贴鞍子苗民的生活。

体验地点:蚩尤九黎城

●高台狮舞

是彭水民间最具特色的体育与舞蹈相结合的表演艺术,已有约150年历史。最核心的部分是空中表演。用方桌搭台,最少7张,一般15张,多则24张,极限达到108张。高台狮舞表演者身披长约2米的彩绘狮子,在导引师的引导下,在锣、大鼓、小鼓、钹、铰等乐器的伴奏中,从第一层开始,层层上升,直达“一炷香”。在各层表演时,狮子要穿过每一张方桌。在“一炷香”上要进行玩狮子和立桩表演,惊险刺激。

体验地点:蚩尤九黎城

守正创新

百年晶丝苕粉再生,走出山门变山珍

巴渝有古镇,凤凰栖郁山。

从乌江支流郁江溯流而上,即可循迹而至千年古镇郁山镇。一口伏牛山盐井,开启了郁山镇5000年的风雨历程。数千年岁月,老盐井不仅让这座依山傍水的清灵小镇孕育出了盐丹文化,也留下了独具魅力的饮食文化。其中,产生于清乾隆年间被列入朝中贡品的郁山晶丝苕粉,因晶莹剔透、不粘不稠、香远溢清而闻名全国,传承了几百年的手工工艺更被纳入非遗名录。

虽是市井风味,但文化底蕴深厚。作为彭水美食文化特产,近年来彭水以近400年的红薯种植历史,闻名全国的郁山牌晶丝苕粉等品牌做铺垫,深挖资源特色,走出了一条产业再生,富民增收之路。

据彭水县农委相关负责人介绍,通过大力推进“公司+基地+农户”和订单种植、协会管理模式,利用企业的市场和技术优势发展产业,如今彭水成为了重庆市红薯及红薯制品示范区县。截至目前,彭水常年种植红薯30多万亩,发展晶丝苕粉生产加工主体28家,生产作坊200余家,年加工苕粉2.5万吨,产值达5.6亿元,带动贫困户6000余户2万余人脱贫致富。

产业基础的夯实也让过去的土特产走出山门变山珍。以“郁山牌”“龙须”“纯真”“百业兴”等系列品牌为主的薯产品备受消费者青睐,“郁山牌”晶丝薯粉已获重庆市著名商标,“龙须牌”晶丝薯粉已获出口经营权,彭水甘薯、郁山晶丝苕粉地理商标、绿色食品认证已获批。目前,部分薯产品已远销日本、英国及港台地区,尤其是紫薯粉丝在香港供不应求。

产品介绍:郁山晶丝苕粉,以优质地产红薯为原料,经过去泥刨皮、扎碎磨浆、过滤提粉、煮皮切丝、晾晒包装等工序,最大程度保留了红薯的淀粉、维生素、糖类、蛋白质、纤维素以及各种氨基酸,尤其保留了丰富的黏液蛋白和独有的脱氢表雄甾酮,与此同时郁山红薯还摄取了土壤中的氯化钠、锶等微量元素,是非常好的营养食品和保健食品。

购买渠道:云上文旅馆

传承保护

一针一线传承惊艳,千针万线留住乡愁

千针万线,巧绣“身上史书”。

这是对苗绣最贴切的描述。作为重庆唯一以苗族为主和全国苗族人口聚居最多的少数民族自治县,苗族文化在这里源远流长。彭水刺绣作为苗绣的重要组成部分,同样具有这样的属性。

其中,以普子坝苗家刺绣为代表的彭水苗绣更是如此。在当地,未出嫁的姑娘都要亲手绣作一套嫁妆。从绣作到完成,一般需要花费3到5年的时间。可以说每一件绣品的完成,都饱含苗家姑娘的心血,蕴含着对美好生活的期待与祈福,既是技艺的传承,更是留存的乡愁。

苗绣作为彭水苗族文化保留至今的传统习俗,与这种源远流长的历史传递相得益彰。怎么能让彭水苗绣既可以传承,又能成为村民脱贫致富的手段?

2016年,在彭水苗绣成为重庆市非物质文化遗产之后。借力非遗传承,紧抓扶贫扶智,彭水以“公司+培训学校+农户”的合作模式,对建卡贫困户、留守妇女、残疾人等进行培训,传授苗绣技艺。先后在县内梅子镇、鞍子镇、长生镇、高谷镇、大垭乡等6个乡镇培训200余人,并建立了3个扶贫工坊,已解决就近就业人数300余人,其中留守妇女和残疾人200余人,建卡贫困户人口100余人。

如今,彭水全县已有近万人通过苗绣实现了在“家门口”就业增收,这不仅让非遗“活”了起来,也很好地解决了当地群众就业增收的问题,让村民通过苗绣真正“绣”出幸福生活。

产品介绍:彭水苗绣种类繁多,从色彩上可分为单色绣和彩色绣两种。单色绣以青线为主,手法较单一,其作品典雅疑重,朴素大方;彩色绣用七彩丝线绣成,相对复杂,多以自然界中的花鸟虫鱼或龙凤麒麟为题材,刺绣成品色彩斑斓,栩栩如生,堪称精品。

购买渠道:云上文旅馆

深挖资源

探索长寿奥秘,擦亮养生金字招牌

一方水土养育一方人。

彭水县长寿村是著名长寿之乡,山清水秀、峰峦连绵的这里,无任何环境污染,自然环境得天独厚。全村1900多人,10年间先后有7人满百岁,其中一个院子就有6个百岁老人。至今健在的百岁老人还有3名,10多位年过九旬,远远超过联合国制定的百岁老人占万分之八的长寿地区标准。

为何“长寿村”长寿者众多?彭水曾聘请了科研院所和全国著名专家学者前往考察调研,深入、系统地解读此地“长寿密码”。调查表明,长寿村的长寿密码,除环境宜居、心态平和、习惯良好等因素外,是一个很神秘的化学元素——锶。

为此,彭水深挖长寿村密码,做好富锶文章。通过多方考察,将该村源自于5亿年前的奥陶系白云岩层,经天然淋滤渗透的富锶山泉作为突破点,大力引进龙头企业合力发展太极水产品。如今在这里,一条年产1亿罐的自动化包装饮用水生产线已完成建设,年实现生产总值近2亿元。彭水富锶主打产品太极水,也成为了目前全国唯一采用易拉罐包装及终端加热灭菌的高端饮用天然泉水。

当长寿和富锶山泉相遇,彭水借此擦亮养生金字招牌,更带来摆脱贫困的致富希望。据了解,目前通过富锶水产业发展,自2014年以来,近五年时间共计创造临时用工超过1万人次,实现扶贫就业120余名,人均月收入超过3000元。

同时借力富锶水产品发展,该地还大力发展起了中药材产业。就在去年,通过企业+公司+专业合作社+农户的模式,该地共发展种植前胡2000亩,涉及种植农户506户,其中建卡贫困户245户、低保户34户。

产品介绍:不老泉太极水145项指标通过世界权威机构SGS检测,全部达到国家饮用水标准,不老泉太极水为天然弱碱性,pH值为7.88,适合人体长期饮用。

购买渠道:云上文旅馆

赵童 刘茂娇 龙搏 图片提供除署名外由彭水自治县融媒体中心提供