|

重庆统景温泉风景区 |

|

6月16日,兴隆镇礼朝屋基农家书屋,村民正在忙着阅读 摄/钟志兵 |

|

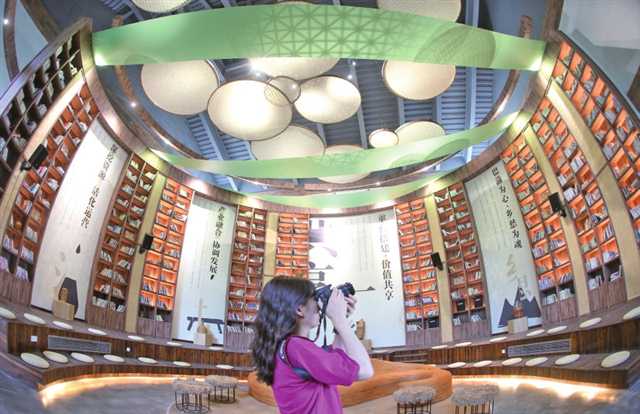

重庆乡愁博物馆集中展现了巴渝乡村风貌和乡愁文化 摄/钟志兵 |

|

龙塔老年大学舞蹈队在龙塔街道文化服务中心宽敞明亮的排练厅尽情享受舞蹈带来的欢乐 摄/钟志兵 |

|

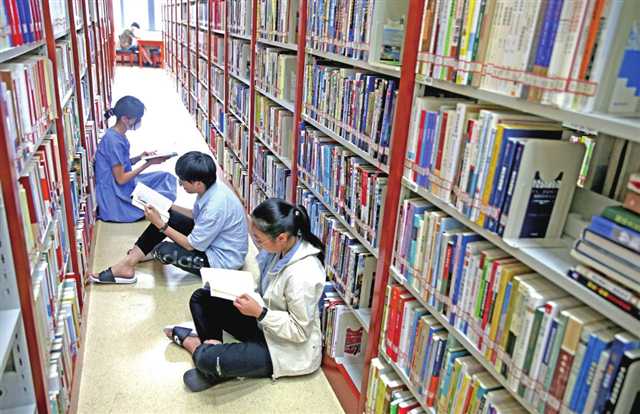

闲暇之余,市民纷纷走进渝北区图书馆借阅图书,享受阅读快乐 摄/钟志兵 |

|

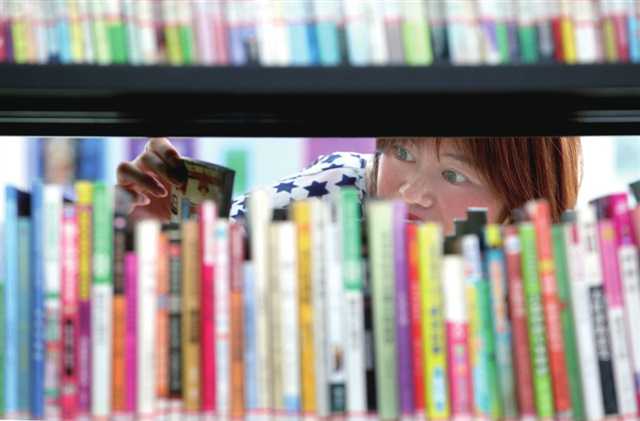

渝北区金港国际步行街24小时自助图书馆内,市民在书架中找书 摄/钟志兵 |

|

重庆巴渝民俗博物馆雕刻精美的清代镂雕满金漆花鸟纹楠木拔步床 摄/钟志兵 |

|

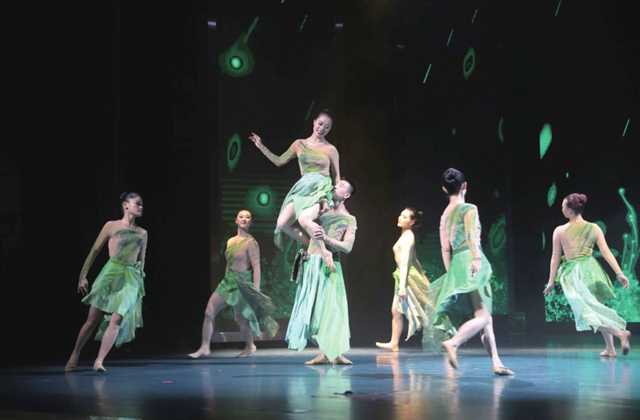

精彩的巴渝民俗(非遗)展演在渝北临空文化剧场上演 |

|

近日,渝北区文化馆举办了“万众一心、阻击疫情”美术书法摄影作品展,吸引了众多市民前来打卡留念 摄/钟志兵 |

|

胆沟村农耕文化展示区 摄/李婷 |

|

现代舞剧《四季诗韵》。6月8日下午,临空艺术团汇报演出在临空文化剧场上演 |

两江环带,三山列屏。

渝北不仅有600年历史的龙兴古镇,还有收藏了明清以来重庆地区300余张渝式雕花古床的重庆巴渝民俗博物馆,历史文化资源丰富。深厚的人文内涵,孕育了北宋状元冯时行、明代六朝重臣蹇义、红岩英烈王朴、武术大师赵子虬等英才;包容多样的色彩,让现代化的农业产业园与古色古香的街巷融合共生,万千绚丽于此间,传统文化经久不衰,韵味十足。

文化是国家民族的灵魂,是城市发展的根脉,是引领时代的号角,是承载梦想的底色。近年来,渝北坚持把文化引领作为导向遵循,以挖掘和保护文化底蕴为突破,做好传承创新,让历史与时代、城市与文化同频共振,让城市更有温度。

为此,渝北以博物馆、乡情馆、农家书屋为载体,通过“戏曲进乡村、进学校”“文化进景区”“三下乡四进社区”等群众文化活动,将培育生态文明和巴渝文化、红色文化、农耕文化等融入城市建设各个环节,全面激发城市文化活力,本土文化和现代城市品质愈发熠熠生辉。

从孩童到长者,每一位市民都能在渝北乐享属于自己的“文化大餐”。在厚重文化的浸润下,渝北区不断凝聚起独特的城市“气质”注入新的发展活力。如今的渝北,正全力打造全市文化高地,凝聚起文明发展的不竭动力。如今的渝北共有非物质文化遗产项目86项、代表性传承人101名、市级非遗传承教育基地5个。

行走在渝北,一街一韵,一镇一品,一村一景。龙塔街道综合文化服务中心以传统文化为基因,打造一个个书香阵阵、民俗共享、好戏连台的“大观园”;大湾镇牵手明德小学,以“小河锣鼓”文化为引领,镇校合作共同打造“小河锣鼓”非遗传承基地;茨竹镇放牛坪村乡情馆,梨文化、乡贤文化、牛耕文化、非遗展览成为游客喜爱的“香饽饽”……渝北始终遵循“内容为王”的实现文化繁荣兴盛思路,形成独树一帜的文化地标,传承了历史,推进了文旅融合发展。

以文化带动产业,以产业聚集人气。每逢李花节、梨花节、杨梅节、华蓥山庙会等,都能吸引上万本地人和游客参与。为将温泉康养、巴渝乡情、果蔬采摘、美食休闲、农事体验、民俗文化等串联起来,区里专门推出古洛线、玉矿线、茨兴线、统龙线、嘉悦线共5条精品文化旅游线。2019年,渝北共接待游客3329.29万人次,旅游综合收入约133.22亿元,同比增长35.84%。

王彩艳 杨敏 图片除署名外由渝北区文化和旅游发展委员会提供