|

长安汽车全球研发中心 |

|

长安UNI-T未来科技量产者 |

|

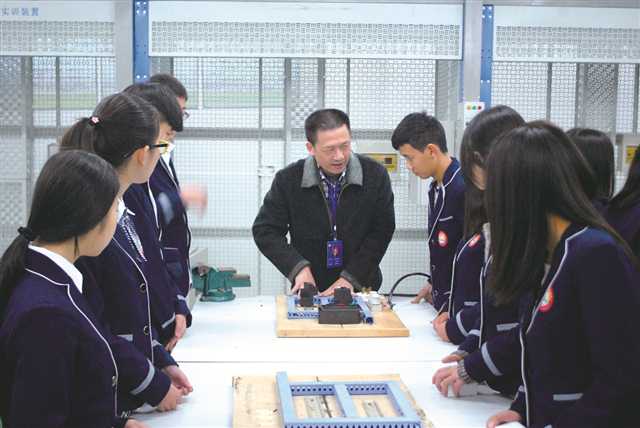

重庆市育才职业教育中心电子技术应用专业现场教学 |

|

中国四联仪器仪表集团有限公司机电一体化实训现场 |

|

重庆市公共交通高级技工学校在第十一届全国交通运输行业职业技能大赛中夺得团体一等奖殊荣 |

|

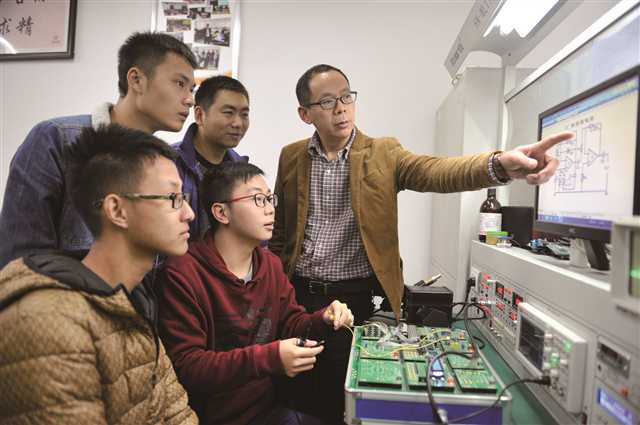

重庆电子工程职业学院全国技术能手陈良教授指导学员技术攻关 |

|

重庆工业职业技术学院承办2019斯柯达服务技能大赛西南、华东大区总决赛 |

|

重庆水利电力职业技术学院风景优美,总占地面积936亩 |

近年来,我市深入实施“巴渝工匠2020”计划,蹄疾步稳抓好职业能力建设各项工作,有力推动了高技能人才高质量发展。

目前我市技能人才达到375万人,其中高技能人才102.5万人,占技能人才总数的27.3%,高于全国平均水平0.3个百分点。仅2019年就新增评全国技术能手42名、重庆技能大师10名、全市技术能手50名……

作为高技能人才培训的“摇篮”,我市各国家级高技能人才培训基地纷纷晒出“成绩单”,一组组经得起检验的数据暖心又给力,共同折射出我市做深做实高技能人才培训工作,帮助劳动者创造幸福生活,奋力推动重庆高质量发展。

重庆长安汽车股份有限公司

领跑 人才济济为智能出行保驾护航

重庆长安汽车股份有限公司“全球智慧研发平台暨全球研发中心”正式启用以来,长安汽车新推出搭载L3级自动驾驶、自有引力、未来科技量产者的乘用车高端序列的首款产品UNI-T,迈入“自主创新,全球协同”的研发4.0时代,将对重庆汽车产业整体智能制造升级以及智慧交通、智慧城市建设带来重大影响。

从传统汽车制造企业向智能出行科技公司转型,长安汽车何以领跑?

人才是企业发展的“第一资源”。据了解,长安汽车目前拥有来自24个国家的工程技术人员1.2万余人,其中高级专家近600人。自主品牌拥有技能人才1.7万人,包括全国劳动模范、中华技能大奖获得者、享受国务院政府津贴人才、全国技术能手、兵装集团技能大师和技能带头人等。

众多人才从何而来?“人才需要引进更需要培养。”企业相关负责人谈到,近年来长安汽车深入贯彻落实党的十九大报告所提出的“建设知识型、技能型、创新型劳动者大军,弘扬劳模精神和工匠精神”要求,大力推进技能人员培养与评价工作,持续健全人才培养体系。

通过组建长安汽车大学,建设大师工作室及实训基地,深化产教融合校企合作等方式培育人才,如今培训体系贯穿企业研、产、供、销全价值链,贯穿员工整个职业生涯。2018年,经人社部、财政部批准,长安汽车成为国家级高技能人才培训基地建设单位,步入人才培养新境地。

以建设全国一流的汽车制造类国家级高技能人才培训基地为目标,近两年长安汽车围绕新能源汽车应用技术、汽车技术、智能制造应用技术3个专业开展建设,致力在重庆市乃至全国发挥引领示范和辐射带动作用。

在原有实训基地基础上,长安汽车共建九大实训基地,覆盖国内八大生产基地,涵盖整车、发动机、模具的制造及维修工艺,可同时容纳1355名员工开展培训。培养覆盖汽车36大工种,涉及110余种训练项目,年均培训15万人次。

同时积极开展双千双师、校企人员双向交流、专项技能提升培训、职业竞赛、全员能力提升等活动选拔培养人才。尤其是在校企合作育人方面,长安汽车与清华大学等10余所高校、与重庆电子工程职业学院等20余所职业院校建立校企联合培养中心,构建“3+1”、“3+1+2”、“1+2”、“2+1”、公派海外留学、新型学徒制培养等联合培养模式,培养技术人才1185名、高技能人才4000余名。技能竞赛方面更是成绩显著,以赛促训、赛训结合,长安汽车积极承办、参加世界技能大赛、巴渝工匠杯、“一带一路”、公司技术技能运动会等内外部技能竞赛,其中公司员工陈思良代表中国队获第43届世界技能大赛优胜奖。

把企业责任扛在肩上的长安汽车还通过技能扶贫全面提升对口扶贫地区职业院校师生的综合素养和技能水平。同时在抗疫中积极作为,捐款捐物,助力重庆市复工复产、援产口罩、紧急生产救护车,为疫情防控提供有力支撑。

企业相关负责人谈到,未来将持续发挥高技能人才培训基地“杠杆作用”,撬动人才培养创新,既满足企业内部培养需要,也为社会作更大贡献。

中国四联仪器仪表集团有限公司

高效 “四基地一中心”拓宽育人新渠道

仪器仪表是工业自动化的“眼睛”,仪器仪表本身具有“多品种、小批量、精密化”等特点,因此对于制造者的综合素质要求特别高。

四联集团是中国仪器仪表行业经营规模最大、产品门类最全、系统集成能力最强的综合性高科技企业,主营业务涉及工业自动化仪表、蓝宝石及LED、城市智能照明、环保装备、城市轨道交通自动化装备、汽车零部件及特种装备等多个板块装备和产品,主导产品技术已达到国际先进水平。

集团相关负责人谈到,这些年所走出的强企之路,其中重要一点靠的就是以技术人才和能工巧匠为代表的一支优秀人才队伍。集团十分重视人才培养,拥有2个国家级企业技术中心、1个院士专家工作站、1个博士后科研工作站、10个市级企业技术创新平台和国家职业技能鉴定所,为人才培养建好“温床”。

为适应智能制造对仪器仪表员工的新要求,适应参与仪器仪表全球竞争的新格局,四联集团迫切需要更多更新的平台来支撑智能型技术人才培训,因此积极申报国家级高技能培训建设基地并立项。围绕仪器仪表制造工、仪器仪表维修工、数控车工3个职业高技能人才培训体系建设,四联集团着力打造以“四基地一中心”为目标的高基地建设项目。“四基地”包括全国仪器仪表制造工职工培训基地,重庆市仪器仪表制造工职工培训基地,重庆市高校、高职、中职仪表专业实习基地,中国四联仪器仪表集团有限公司职业技能大赛基地;而“一中心”则是中国四联仪器仪表集团有限公司职工培训中心。

“其中数控车工培训基地就建在我们重庆川仪调节阀有限公司。”公司相关负责人谈到,按照集团总体要求,公司逐步构建完善高技能人才培训体系,承办、参与交流活动,通过高基地建设营造出更加浓厚的“尊重劳动、尊重知识、崇尚技能、鼓励创造”的良好氛围,为推动四联集团高质量发展和跻身全球自动化仪表领域先进行业提供更优的人才保障。

“四基地一中心”建设最亮眼的还不仅是设备先进、平台多元,而是通过深化校企合作育人释放出更高的培训效能。

早在2005年四联集团就与四川仪表工业学校展开战略合作,连续举办了8届两年一度的职工职业技能大赛。因为办赛质量高,被纳入重庆市职业技能大赛外围赛、行业赛,成为一项具有较强社会影响力的品牌赛事。在校方协助下,四联集团于2017年承办了“川仪杯”全国首届仪器仪表制造工职业技能竞赛,囊括了该竞赛项目的前三名,“四联工匠”声名远播。

得益于高基地建设,四联集团与重庆大学、重庆高级技师学院、四川仪表工业校等院校在“双师双签”、高级技工培训、师生实习实训等方面有了更大的平台并实现深度合作,进一步促使集团员工和学校师生技能水平得到不断提升,为行业发展提供更坚实的人才保障,以人才高地赢得效益高地。

重庆工业职业技术学院

冲锋 立足产业发展高位推进高基地建设

2017年12月,重庆工业职业技术学院申报并获批国家级高技能人才培训基地建设项目,项目建设期两年,重点建设专业分别是机械设计与制造专业群、汽车检测与维修技术、机电一体化技术、软件技术和应用化工技术共计5个。

两年来,高基地建设成果几何?

据了解,该校构建起校企合作二元人才培训模式,促进校企合作培训能力得到显著提升,打造并完善高技能人才培训体系,建设起一支水平高、综合能力强、实践经验丰富的师资队伍,同时课程标准和教材得到更新,实训场地和实训设备也实现了扩大升级。通过高基地建设重庆工业职业技术学院已完成教学改革类成果56项,教学团队完成科研成果80项,实训基地建设完成10项,技能、创新创业大赛获奖成果101项,开发教材建设完成60余项,高技能人才培训人数达到年均1500人以上,校企合作开展项目26个。

这些阶段性成果与学校在高基地建设中深化校企合作关系密切。

据悉,学校联合行业企业共同制定人才培养方案,比如软件技术专业所属的人工智能与大数据学院就与华为技术有限公司共建“华为ICT学院”,创新改革“一贯穿二融入三对接”人才培养模式,实现产业链人才分级对接。同时学校还联合行业企业共同开发课程、开发教材、共建师资,打造出首批全国高校黄大年式教师团队1个、首批国家级职业教育教师教学创新团队1个。

高基地建设对于学校整体发展又起到怎样的推动作用?

一方面学校人才培养质量持续提升,毕业生就业率等多项人才培养质量指标位居全国高职院校前列,学校也成为中国工程物理研究院、中航工业成飞重庆地区高素质技术技能人才录用的唯一院校。另一方面学校多次承办全国职业院校技能大赛,获奖总数名列重庆高职前茅。重庆职业院校技能大赛办公室设该校,已负责全市12届技能大赛的统筹协调工作,并两次承办全国职业院校技能大赛。

有了高基地作支撑,学校服务经济社会发展水平也持续攀升。

据悉,学校积极开展企业员工技术技能培训、政府委托培训、对口帮扶与师资培训、职业农民培训,近两年各类社会培训人数达23000人,职业技能鉴定及各类考证人数达10371人。同时以装备制造行业需求为导向纵深校地合作,已与30余个区县签订战略合作框架协议书,为地方产业转型升级贡献了人力智力支持。此外,还拓宽校企合作维度,已有200余家知名企业与学校深入开展校企合作推进产教融合,培养出更受企业青睐的学生,也为企业培训出更多能工巧匠,让高技能人才更有力地支撑着中国制造、中国创造。

在《2019中国高等职业教育质量年度报告》发布会上,重庆工业职业技术学院获得“育人成效50强”“教学资源50强”“国际影响力50强”“服务贡献50强”荣誉,全国仅3所学校在四大榜单上榜上有名。

重庆电子工程职业学院

双能 创新培养输送智能人才、技能人才

智能和技能是推动高质量发展、创造高品质生活的重要支撑。

当前,重庆正在加快建设“智造重镇”“智慧名城”,需要大量智能人才、技能人才提供有力保障,因此职业院校也需要挑起更大的担当。

重庆电子工程职业学院地处重庆高新区和西部(重庆)科学城“智核区”,紧邻中国(重庆)自由贸易试验区、重庆西永微电子产业园、西部现代物流园,产教融合、科教并进的背景极为深厚,学校区位独特。

作为国家示范性高等职业院校和中国特色高水平高职学校建设单位,近年来该校升级重构了以“大数据、人工智能、物联网技术、智能制造”为骨干的12个专业(集)群体系,对接重庆“芯屏器核网”智能全产业链的“新一代电子信息和智能化”专业优势特色鲜明,再加上建成“电子信息技术应用推广中心”“机器人与智能制造技术应用及服务创新创业团队”等省部级科研平台,建成“陈良国家级技能大师工作室”等三个技能大师工作室,可以说为国家级高技能人才培训基地建设积淀了厚实基础。

“高基地建设为我校构建完善的ICT技术高技能人才培训体系,提升物联网应用技术、软件与信息服务、通信系统运行管理、电子信息工程技术等专业人才培养培训水平提供了良好机遇。”学校相关负责人说。

两年来,该校展开以培训模式、课程设置、教材开发、师资建设、培训装备和能力评价等为内容的高技能人才培训体系建设,效果突出、亮点频频。

一方面是技能人才、智能人才的培训能力的大幅提升。据悉,该校创新了模块式一体化教学模式,基本形成“校企双驱、全程链接”等4个高技能人才培训模式,教学团队教学教改能力大幅提升,特别是创新开发的多媒体课件资源,更是充分发挥了现代信息化教学手段的优势,极大提高了培训教学效果。

另一方面是对区域经济社会的贡献指数大幅攀升,不仅培养和输送一大批高素质技术技能型、智能型人才,还与重庆移动、华为等80家企业建立紧密的合作关系,为企业培训在职职工,总计为企业和社会培训各类人员超过6950人次,实现经济效益和社会效益的“双赢”。

截至目前,已有成都航空职业技术学院、武汉铁路职业技术学院等市内外10余所院校来学校学习高技能人才培训基地建设经验,发挥出示范引领作用。

学校相关负责人还谈到,建好高技能人才培训基地需进一步探索建立与企业的长效合作机制,进一步推广新的教学理念,开展教学全面改革,推动教师专业化发展计划,提升教师教育教学能力和科技服务能力,由此才能更好地发挥高基地作用,培养更多技能人才、智能人才,助力重庆打造“智慧名城”“智慧重镇”。

重庆水利电力职业技术学院

担当 “育人兴业”全面提升社会服务力

2018年10月,重庆水利电力职业技术学院正式确定为国家级高技能人才培训基地项目建设单位。为推进高基地建设,该校成立起以院长任组长的领导小组,制定完善一系列管理制度、配套政策和工作机制,并成立专家咨询和指导委员会,甚至单独划出一栋楼作为培训场地。

高度重视、精心组织、全面部署,重庆水利电力职业技术学院走稳了高基地建设之路,也掀开了服务经济社会高质量发展的新篇章。

助力脱贫攻坚,把技术技能送到田间地头,送到贫困户心坎上。

“这次学习的农村安全用电知识真是太实用了!”酉阳县大溪镇茶店村村民王朴感慨地说。为助力脱贫攻坚,重庆水利电力职业技术学院充分发挥教学资源优势,开展多次送技能进农村、进社区、进家庭活动,致力解决贫困户职业技能培训普及率低、劳动力转移就业能力不足等问题。

提供技术支持,以赛促建全力服务“一带一路”倡议。

去年学校在“一带一路”国际技能大赛中对“水处理技术”项目进行赛场指导,发挥出极大的技术支持作用。比赛期间,人社部副部长汤涛和世界技能组织副主席施泰芬·普拉绍尔更对学校的技术支持表示高度肯定,赛后学校还被评为“一带一路”国际技能大赛优秀技术支持单位。

“依托高基地建设,我校不仅提供出更高水平的技术支持,也将对标国际大赛,选拔培养出精锐选手、团队,真正做到以练促赛、以赛促建。”学校相关负责人说。除了在“一带一路”国际技能大赛中发光发热,学校先后承办全国水利职业院校“巴渝工匠杯”技能大赛等10余次大型活动。

做强培训鉴定,输送大批高技能人才推动水利电力事业发展。

紧密对接市场需求,重庆水利电力职业技术学院面向重庆乃至西南地区开展水生产处理工、工业废水处理工、水环境监测工等17个工种的高技能人才培训及鉴定,共培训与鉴定5500余人次,其中高技能人才培训1600余人次。为提升培训效果,依托高基地建设,该校构建起“以工作岗位工程能力分析为导向”的课程体系,建立起“培训—鉴定—发证—跟踪服务”的培训机制,全面提升了学生学员的技能水平和职业素养。

社会服务能力反映的正是高基地建设水平。

据悉,在高基地建设期间,学校全面开展对水处理工程技术专业、水利水电建筑工程专业、发电厂及电力系统专业和大数据技术与应用专业4个重点建设专业的建设,新建实训室11间,新增中国水电集团、重庆水利投资集团有限公司等校企合作单位7个。同时探索出“1+1+1”人才培训模式,探索小班教学、开展翻转课堂等多样化教学手段,推动专业教育与创新创业教育有机融合,充分发挥出作为重庆市唯一一所水利类高职院校的区位优势和示范作用。

重庆市育才职业教育中心

联动 携手高校企业“五维一体”育人才

重庆市育才职业教育中心是国家级重点中等职业学校、国家中等职业教育改革发展示范学校、重庆市高水平中等职业学校项目建设单位、合川区公共实训基地建设单位。

理念先行,实践为基。育才职教中心深入贯彻党的十九大报告提出的“完善职业教育和培训体系,深化产教融合、校企合作”,深化落实“职业教育与职业培训并举”,借力“他山之石”,培养高素质技能型人才。

2017年12月,重庆市育才职业教育中心展开国家级高技能人才培训基地建设。两年多来,该校积极与重庆理工大学等7所高校以及华为技术有限公司等24家企业深入合作,形成高校-企业-中职三方联动的合作机制,通过“五维一体”合作模式,即从教学和培训的“人才、师资、资源、教研、环境”五方面深入开展三方共建共享,实现了培训、教学、服务方面能力与质量双提升。

机制保障,管理驱动。为保障三方合作深入推进,育才职教中心成立了党委书记、校长任组长,各分管副校长为副组长的“项目建设工作领导小组”;成立了由高校企业专家组成的“专业建设指导委员会”;成立了项目建设办公室;制定出台一系列制度作保障,并加大对高基地的建设投入。

聚力发展,书写奋进之笔。

2018年,该校为企业和社会培训各类人员9806人次,其中高级工及以上培训1686人。2019年,为企业和社会培训各类人员8364人次,其中高级工及以上培训1529人。

育才职教中心还构建起更加完善的人才培养体系,比如与重庆文理学院合作开展中职学校与本科院校对口贯通“3+4”分段人才培养改革试点,与重庆电子工程职业学院等6所高职院校合作开展中高职对口贯通“3+2”分段人才培养改革试点,以陶行知先生“生活教育”理论为指导,创造性地提出了“校企”两主体、“基础能力认知、核心能力培养、综合能力提升”三阶段、“行动-总结-知识-反思-再行动”四环节的“行知工学结合”人才培养模式。

在共建课程资源方面,三方经过多轮研讨,以完成实际岗位任务为依据,以提升学员职业能力为核心,合作开发12门核心培训课程的课程标准,开发9本培训教材、8门核心课程的课程标准及4本教材。

更为突出的是在社会服务能力与质量上的提档升级。

据悉,学校共为企业、学校、农户等开展高级工PLC电子技术、汽车美容整形维修技术、果蔬种植、畜禽养殖与水产养殖技术指导5个服务项目共21次服务,服务对象达1476人。学校还组织多次扶贫下乡、走进社区服务、对企业开展技术培训等,形成了方位全、领域宽的对外服务能力。

学校相关负责人谈到,下一步将充分发挥国家级高技能人才培训基地效能,在培训、教学、社会服务方面做出更大效果,比如积极申报“新职业从业人员职业培训机构”等,驱动学校内涵发展和品牌建设,助力合川区在主城都市区建设和成渝地区双城经济圈建设中迈出坚实步伐。

重庆市公共交通高级技工学校

创新 服务发展促进就业踏上新跑道

重庆市公共交通高级技工学校是由重庆城市交通开发投资(集团)有限公司举办,集学历教育、社会培训、技能鉴定、就业创业服务为一体的国家级高技能人才培训基地项目建设学校,市级重点技工学校、市级重点中职学校、市级中职示范学校,也是全国为数不多,我市唯一开展大型客货车驾驶人职业教育,唯一一所开展轨道交通专业“五年制”大专中高职一体化培养的交通运输类特色学校。

学校立足公共交通行业,秉承“以服务发展为宗旨,以促进就业为导向”的办学理念,定向为重庆公共交通及道路运输行业培养公交客车驾驶、汽车修理、轨道安检、站务、检修等学历教育中高级技能人才3万余人。学校大力开展轨道交通类培训、职业资格鉴定考前培训、机动车驾驶培训、机动车驾驶考试服务、交通行业党校培训等各级各类培训,引领示范作用非常突出。

2017年,重庆启动城市提升交通建设“三年行动计划”;2019年,重庆入选首批交通强国建设试点区域。交通建设按下“快车键”,为学校带来了前所未有的发展机遇。如何把握机遇?借力国家级高技能人才培训基地项目,两年多来重庆公共交通高级技校积极开展高技能人才培训体系建设、校企合作能力建设等工作,为重庆公共交通行业发展培训输送出越来越多的高技能人才。

据悉,在高基地建设期间该校以汽车驾驶、汽车维修、城市轨道交通运输与管理3个重点专业为基础,创新推出了一系列值得借鉴的育人方式。

创新人才培养方面,学校到20余家企业和10余所技工院校进行深入调研,随后各专业根据调研报告打磨出独具特色的“双主体、三阶段、四身份”、“厂校结合、工学一体”、“三双、两全、一半”等人才培养模式。

创新师资建设方面,采用走出去、请进来、内部培养、联合培养等方式开展培训近200人次,专业教师技能等级向技师、高级技师水平提升。同时安排教师承担“产、学、研”工作,“双师型”教师阵容更加强大。

创新评价体系方面,开发出综合素质评价系统,设置116个评价指标,由学生、教师、家长、企业从知识、技能、素养三个维度每学期对学生进行评价并形成评价结果。同时开发社会培训质量网络评价平台(APP),建立起针对用人单位、学生和社会培训学员的三维度质量评价反馈机制。

创新技能竞赛方面,建立、完善技能大赛选拔、集训制度、师资培养制度,积极承办市级轨道类、汽车类技能竞赛5次。学校学生卓祺瑞、白雪在2019年中国职业技能大赛交通运输行业城市轨道交通服务员信号维护(学生组)赛项全国总决赛中,以总分第二名的成绩荣膺全国一等奖。

国家级高基地创新建设为学校的学历教育、社会培训均注入了新动能,服务发展促进就业踏上了新赛道。建设期间,学校累计输送毕业生1184人,展开各类培训13957人次,职业技能鉴定3687人次,机动车驾驶考试服务10万6000余人次,为我市公交、轨道、汽修等企业发展提供了很大的技能人才支持。

王小寒 刘进 图片由各单位提供