|

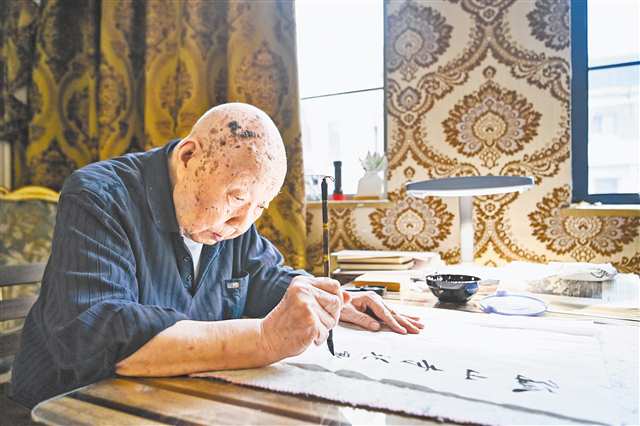

101岁的吴宗熹老人在练习书法。记者 齐岚森 摄/视觉重庆 |

11月初的一天,秋日暖阳下,101岁的吴宗熹把放大镜抵在报纸上,手指像数米粒似的一个字一个字划过读报——这双手曾写下数十本纪检案卷,指节上的老茧犹在。

老人一边阅读反腐报道一边念叨:“现在信息化办案比我们当年办案方便多了,但‘不放过一个腐败分子’的信念始终没有变!”

回望过去,这位“老纪检”用岁月诠释了何为忠诚、何为热爱、何为坚守。

一份“沉默”,一句嘱咐

他把纪律刻进生命年轮

时针转回到1949年5月,浙江金华。一名25岁的青年站在中国人民解放军第二野战军军政大学的报名点前,眼神坚定。

“我要参军,要去西南、去解放全中国。”吴宗熹回忆,“当时心里就一句话:跟党走就是走向光明。”

重庆解放之初,吴宗熹被分配到重庆市公安局王爷庙派出所工作,从此扎根山城76年。

1956年,因工作认真、作风扎实,吴宗熹被调至重庆市监察委员会,从此开始“纪检生涯”,直到1990年离休。

“他最恨贪官。”曾与吴宗熹共事多年的退休干部回忆,“有一次讨论一个贪污数额巨大的案子,他气得拍桌子怒斥‘这是喝人民的血’。”

然而在生活中,“拍案老吴”却是个“沉默的守护者”——从不对家人透露案件细节,遇到熟人涉案时主动回避,也从不为人说情。曾有交好的邻居涉案,本该由他负责办案,他却主动向组织说明情况并坚决退出。

“家里人都知道,他的工作是他的,工作和生活要分开。”女儿理解父亲的原则,“他总说,纪检干部首要的就是干净。”

如今,百岁高龄的吴宗熹仍然关心反腐败斗争。每有市纪委监委干部前来探望,他总会嘱咐大家:“现在办案都信息化了吧?技术先进了,纪律更要严谨。”

一个“烟窖”,一世深情

阁楼里藏着浪漫与牵挂

在吴宗熹的办公室里,曾有一个“藏烟阁”。

他原本习惯抽烟,但妻子钱老师担心他的健康严令禁止,于是他只能“打游击”——家里不抽,在办公室抽两口解瘾。

后来,钱老师在一次突击“查岗”中,从他抽屉里搜出了香烟。同事打趣:“老吴,这下‘断粮’了吧?”他却狡黠一笑,指了指天花板上的阁楼:“不怕,上面还有‘老窖’!”

这个“藏烟梗”,成了吴宗熹办公室流传几十年的温馨笑话。

“钱老师是北京人,北师大毕业的,1952年自愿来重庆支援建设。”说起妻子,吴宗熹满眼温柔,“她不喜欢我抽烟,我就尽量少抽。后来外孙女出生,我就彻底戒了。”

吴宗熹与钱老师的爱情,有着那个年代特有的浪漫:信念一致、彼此支持,却聚少离多。

“他们长期两地分居,但我爸从没向组织提过调动。”女儿回忆,“他们为了工作牺牲了很多家庭时间,我2岁就被送进全托幼儿园。”

晚年,吴宗熹悉心照料行动不便的妻子,每天清晨坚持为98岁的妻子洗漱,扶她起身、吃饭。“她陪了我一辈子,我当然要照顾好她。”

早在上世纪70年代,吴宗熹就在家里推行“平等互助”。第一次带妻女回浙江义乌老家,他抱着家人衣服去池塘边洗,村里人戏言:“男人怎么能洗衣服?”吴宗熹笑答:“家务是两个人的事,我当然可以洗。”

一颗初心,一路风景

百岁回首心系祖国

年满百岁的吴宗熹生活依然充实,比如每天准时收看中央电视台的《朝闻天下》,关心经济社会发展;作为中国女排的“铁粉”,每逢比赛必然雷打不动地收看等。

家国大事永远居于他心中的第一位。今年九三阅兵那天,他一直守在电视机前,对女儿几次催促吃饭都无动于衷。直到阅兵结束,吴宗熹才端起饭碗,边吃边感慨:“看着祖国一天天繁荣起来,这辈子值了!”

吴宗熹对重庆这座城市的变化格外关注。“带他出门,他总能指出哪里又建了新桥、哪里又起了高楼。”女儿说,“他对重庆的感情太深了,这里是他的第二故乡。”

到重庆后,他回过三次义乌:1981年第一次回乡,一路颠簸,最后一段路坐着拖拉机进村;1990年第二次回乡,亲戚骑着摩托车到车站接他;2001年第三次回乡,则是小轿车直接开到了家门口。“一次比一次快,一次比一次好,每一次都是时代发展的缩影。”

2024年,家人为他举办了百岁宴。吴宗熹的现场发言朴实动人:“我一辈子没干出什么惊天动地的大事,就是老老实实做人,认认真真做事。”发言中他说得最多的是感谢:“感谢组织的培养,感谢同志们的帮助,感谢家人的爱。”

吴宗熹这位百岁“老纪检”用跨越世纪的忠诚与坚守,标定了初心的刻度,诠释了信仰的力量,映照着过去,也启迪着未来。