|

沙坪坝区磁器口 |

|

九龙坡区民主村 摄/唐安冰 |

|

渝中区马鞍山传统风貌区 摄/尹诗语 |

|

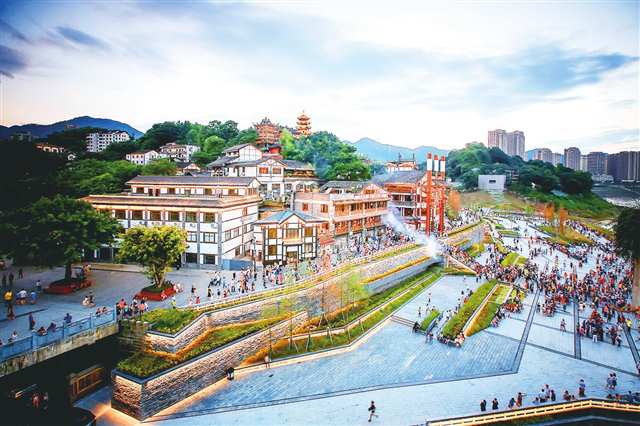

南岸区开埠遗址公园 摄/唐安冰 |

|

渝中区李子坝滨江步道 摄/唐安冰 |

在城市工作领域,有这样一种共识:

当城市发展由大规模增量扩张阶段进入以存量提质增效为主的阶段,城市更新越来越成为推动一个城市提升城市能级和产业能级的有效路径。

近年来,重庆坚持践行人民城市理念,深入探索城市更新新模式、新路径,扎实推进城市功能补短和品质提升,持续打造更加宜居、更有活力、更高品质的现代化城市空间,取得一系列亮眼成效:

成功入选首批中央财政支持的城市更新行动示范城市,6个项目获评全国城市更新典型案例、22项工作举措纳入住建部可复制经验清单全国推广,在2024年城市更新示范城市绩效评价中获评全国A档。

如今,面对现代化人民城市建设、内涵式发展的新命题,重庆勇担使命、接续作答。

锚定2027年重庆直辖30周年的重要节点,重庆正加快实施“持续推进城市更新三年行动计划”,突出群众所愿即城市所向,在城市更新中更好地统筹点上与面上、硬件与软件、形态与神态、城市能级与产业能级,全力建设创新、宜居、美丽、韧性、文明、智慧的现代化人民城市。

长江奔涌,山城焕新。重庆新一轮的城市更新大幕,已徐徐拉开。

统筹点与面 从“零星焕彩”到“连片成景”

“以前逛观音桥,就盯着主街的商场转,现在后巷里藏着太多惊喜,走一圈能发现生活、消费、创业的不同场景。”周末带着家人在观音桥商圈打卡的市民李女士,沿着刚升级改造的后巷步道边走边说。

她脚下的这条步道,正是江北区观音桥商圈片区城市功能品质提升项目的核心节点之一。

曾经,重庆的城市更新多聚焦于单个老旧小区、独立街巷的改造,虽能解决局部问题,却难以破解“各自为战”带来的资源分散、功能割裂等难题。

“就像手里攥着一把碎银子,不如串成一条项链。”市住房城乡建委相关负责人的比喻,道出了重庆城市更新思路的转变。

打破“就项目论项目”的孤立思维,重庆树立片区统筹理念,将小区、街区、厂区、片区作为有机整体,通过方案一体设计、资金打捆使用,推动城市更新从“点上突破”向“面上开花”跨越。

如今的观音桥商圈片区,早已不是单一的商业聚集区。18万平方米的洋河、星光两个老旧小区完成改造,3处创业新场景、5处消费新场景让商圈活力倍增。

数据见证成效:观音桥商圈片区更新后,日均客流量达60万人次,节假日单日最高客流达到108万人次,同比增长10%,今年国庆15家重点企业零售额达3.5亿元,商圈吸引力、承载力、辐射力全面提升。

这样的连片更新,正在重庆各区县同步推进——

渝中区大礼堂片区,52.8公顷的范围内,39万平方米老旧小区、6430平方米老旧街区同步改造,成为母城首个具有山地特色的全龄共享生活街区;沙坪坝区嘉陵湾片区北起磁器口、南至红岩村,4.3平方公里的土地上,老旧小区、厂区、街区联动更新,“住、养、文、体”功能有机融合;南岸区“捌零-后”片区盘活闲置资产构建口袋公园集群……

当前,重庆正按照“整体谋划、一体实施、一次成型”的理念,采用“点线面”结合的方式,深入实施城市片区更新攻坚行动。目前已累计实施城市更新项目223个,建设大礼堂片区等15个功能品质提升项目。

重庆的片区更新实践,让城市功能更完善、空间更协调、生活更便捷,贡献出一道破解超大城市治理难题、提升城市能级的可行思路。

统筹软与硬 用“内外兼修”筑“幸福基底”

“现在不仅路面平整了,排水管网也换了新的,再也不用担心下雨天积水了。”家住南岸区后堡社区的张婆婆,指着门前刚改造完成的排水管网和步道说。

在城市更新过程中,重庆下足“绣花功夫”,聚焦群众急难愁盼,持续补齐市政、民生等基础设施短板,一系列“硬件升级”带来的直观变化,肉眼可见——

累计改造城镇老旧小区9916个,惠及居民232万户;打通未贯通道路336条;加装改造电梯1.15万台;新增停车位6.4万余个、充电设施1.27万个,让群众出行更便捷。

同时,地下管网这个城市“里子工程”不断夯实截至目前,全市累计新改建城镇排水管网超1万公里,城市建成区排水管网密度达15公里/平方公里,居西南第一;改造燃气管网1.2万公里,完成供水管网更新改造410公里。

“城市更新,既要补硬设施的短板,更要强化软环境的支撑。”在市住房城乡建委相关负责人看来,将基础设施查漏补缺与政策保障、人性化设计、智慧赋能、韧性城市建设等有机结合,才能让城市既有“筋骨”更有“温度”。

为了让城市更人性化,重庆持续开展“三师进社区”活动,近3000名规划师、建筑师、工程师深入基层,聚焦“一老一小”等重点群体需求,在步道设置扶手、配备适老化电梯、打造社区食堂、构建无障碍通行体系、增设母婴室和便民服务点等,细节之处彰显城市温度。

为了让城市更智能化,重庆建成西部首个市区合一的CIM数字底座和行业大数据中心,构建起三级数字化城市运行和治理中心,完成13万公里管线矢量数据归集共享;建设了全国首个省级全域全量一体化地下管线数字孪生系统,实现燃气新建管网智能监测覆盖比例达100%;搭建各类智慧物业服务应用平台,以智慧赋能生活。

为了让城市更有韧性,重庆构建完善的城市排水防涝工程体系,消除143处城市易涝点,消除比例达94.7%;整治存在外墙安全隐患的城镇房屋2.8万栋,整治率达99.9%;在污水处理领域推进“厂网一体、按效付费”改革,极大提升污水处理质效,黑臭水体消除比例达到100%。

重庆正在用“软硬齐升”的宜居品质,托举起老百姓稳稳的幸福。

统筹形与神 在“风貌重塑”中“彰显个性”

“没想到老厂房还能这么美。既保留了原来的工业风貌,又多了这么多文化创意元素,太适合拍照打卡了。”在原重庆仪表厂改造而成的三狼企业公园,年轻游客小王正对着保留完好的工业设备拍照。

重庆是国家历史文化名城,巴渝文化、抗战文化、工业文化等在此交融共生。在城市更新中,重庆始终坚持“形神兼备”,既要保护好城市的“筋骨肉”,更要传承好城市的“精气神”,让传统风貌与现代生活有机融合,让历史文脉在更新中延续。

风貌改造中,重庆坚持“修旧如旧、建新如旧”,避免“千城一面”。

渝中区戴家巷,曾经破败的吊脚楼群经过保护性修缮,保留了青石板路、木质结构等传统元素,崖壁步道串联起古巴渝与新重庆同框的独特风貌;

南岸区重庆开埠遗址公园,采用“文物修复+产业注入+市场运作”的模式,对开埠时期的历史建筑进行原汁原味的修复,让游客实地感受重庆的开埠文化;

九龙坡区民主村形成“市井烟火区+新潮时尚区”的特色融合街区,让工业文化在与现代生活的碰撞中焕发新活力;

……

城市更新不是简单的推倒重建,而是要在保护中更新、在更新中传承。

戴家巷、沙磁步道等6个项目获评中国人居环境范例奖,数量居全国第一。

此外,重庆这座城市的个性,不仅仅藏在老建筑中。山环水绕、江峡相拥的独特地形地貌,让重庆的楼、桥、隧、路等,都无一不彰显着这座城市的独特气质。

而今,重庆拥有大剧院、国泰艺术中心、白象街、来福士等众多“网红”现代建筑,已建成世界上规模最大的山地城市轨道网络,已建成跨长江、嘉陵江特大桥105座,中心城区已建成861公里的步道。其中,轨道穿楼、云海列车、魔幻立交、“星际之门”大桥等已成为重庆标志性的风景。

重庆城市“形与神”的交织碰撞,赋予众多建筑、空间新的功能和活力,让城市在发展中留住记忆,在传承中焕发新生。

统筹产与城 向“城市更新”要“价值焕新”

“以前我们小区周边都是老房子,更新后引入了很多新业态,我儿子就在附近的文创园上班,不用跑远路了。”居住在渝中区枇杷山附近的周女士,对城市更新带来的产业变化感触颇深。

城市更新的重要目标,是实现“产城融合、职住平衡”,让城市不仅适合居住,更适合发展。

重庆坚持以城兴产、以产促城,通过城市更新盘活闲置资源、优化发展环境、吸引产业集聚,打造更多创新创业创意载体、多元活力空间,让城市更新成为推动产业升级、区域发展、价值重塑的强大引擎。

一个个街区,在更新中完成价值再造——

观音桥商圈片区更新后,商业活力持续提升,带动周边老旧小区价值提升;南岸区后堡社区通过更新改造,社区商业营收增长200%,周边商铺租金大幅上涨;巴南区巴滨沿线道角片区打造具有机床厂场地记忆的消费型产业社区,推动区域产业升级。

在增值预期的刺激下,市场和群众主动参与城市更新的积极性正在持续攀升,一系列“共建共享”的探索实践,也越走越深、越走越实。

在渝中区戴家巷更新项目中,政府出资改善老旧社区环境后,居民自发投入资金近1亿元实施房屋改造并出租运营,如今这里的临街底商租金提升8倍以上,街区年产值超亿元;

九龙坡区红育坡通过国企民企混改的SPV公司深挖“造血点”,立体广告、智慧商超每年能为片区带来200万元营收,成功创建全国首个PPP模式老旧小区改造项目,老小区不用靠政府补贴也能持续焕活。

目前,重庆已基本形成政府主导、国企主导、市场主导、政府社会企业合作、政府居民合作、产权人自主更新6类更新模式。

群众的满意度,是检验城市更新成效的最好标准。数据显示,群众对重庆城市更新工作整体满意度达到95.24%。

从“要我改”到“我要改”,从“政府干、群众看”到“大家想、大家干”,全民参与的热情让城市更新更接地气、更合民心,也让更新成果能够长久惠及群众。

王静 刘廷

图片除署名外由市住房城乡建委提供