|

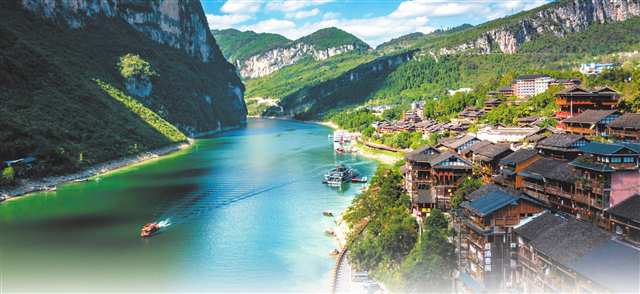

龚滩古镇(受访者供图) |

|

龚滩已成为深受师生青睐的“写生小镇”。(受访者供图) |

|

古镇一间书屋里摆满文创产品。记者 栗园园 摄/视觉重庆 |

|

学生在龚滩写生。记者 栗园园 摄/视觉重庆 |

|

学生在石柱桥头镇采风、创作。(受访者供图) |

随着秋季开学,大量艺术生再次涌入乡村,掀起继春季后乡村写生的又一波小高潮。

近年来,我市酉阳、城口、石柱等地,纷纷立足自身资源优势打出艺术写生牌。其中,酉阳土家族苗族自治县自2017年开始,通过持续举办写生艺术季,每年吸引超10万师生、美术工作者前去写生,其中龚滩就超过5万人,成为全市最重要的艺术写生基地之一。

近日,重庆日报记者走进龚滩古镇,探寻“写生人”与古镇共同“生长”的故事。

初秋时节,随着学生的涌入,酉阳土家族苗族自治县的龚滩古镇再次热闹起来。

9月10日,沿着古镇石板路漫步,大树下、梯坎上甚至街边墙角,都可以见到三三两两的学生凑在一起,埋头在小画板涂涂画画,勾勒自己眼中的龚滩。

“这里很漂亮,石板街、吊脚楼还有碧绿的乌江水,是我没有看过的景色,非常适合写生创作。”这是湖南衡阳师范学院绘画专业的大二学生胡天露来到龚滩的第二天,谈及对龚滩的印象,她的语气中还带着几分兴奋。

湖南衡阳师范学院作为秋季开学后首批进入龚滩写生的高校,拉开了龚滩秋季写生的序幕。

开学短短半个多月,龚滩古镇目前写生的学生就有600余人,还有600多人在前来的途中。

古镇这条仅有1.5公里长的狭窄街道,如今每年能吸引超过5万名师生和美术工作者前来创作。

沿着吴冠中的足迹来到龚滩

龚滩的写生为什么这么火?

走在古镇老街,“是唐街,是宋城,是爷爷奶奶的家”的宣传语,以及沿途可见的吴冠中纪念馆、吴冠中雕像等已经道出了其中重要的原因。

作为拥有1800余年历史的龚滩古镇,是百里乌江画廊的核心区,也是中国历史文化名镇。

自古这里就是水运要道,是乌江流域乃至长江流域的货物中转站。特别是产于四川自贡的盐巴,都是经乌江船运至此后,再从陆路转运至内地各省。商贸繁荣使得商贾、名人在此往来经过。

1983年11月11日,酉阳土家族苗族自治县成立。1984年,一位清瘦的画师从涪陵乘船沿乌江而上,来到了龚滩,他在散文中写下“建筑艺术的博物馆,是人民生活的烙印,是爷爷奶奶的家,是唐街,是宋城……”。他就是艺术大师吴冠中。

在龚滩逗留期间,吴老借住在居民家,期间共创作关于龚滩的作品有9幅,包括《乌江老街》《乌江小镇》等。

其中最出名的是一幅名为《老街》的水墨画。作品以一种抽象的风格,勾勒出了龚滩老街“一线天”的画面:中间曲折幽深的石板街,延伸到尽头,消失在吊脚楼深处,曲折多变的造型与浓重的色调渲染出老街的沧桑之美。

此后多年间,诸多画家、摄影爱好者、学者沿着吴冠中的足迹来到龚滩,这座古镇自此成为他们乡愁的栖息地和艺术、学术的创作基地。

2005年,彭水乌江电站修建,龚滩不得不搬迁。听说搬迁后的龚滩,吊脚楼要拆掉建酒店了,这可急坏了吴冠中。

在这年全国政协会议上,作为民盟盟员、全国政协委员的吴冠中先生极力呼吁龚滩古镇要原样搬迁,风貌不能遭到破坏,并将他散文中“是爷爷奶奶的家,是唐街,是宋城……”这一经典描述,演变为“是唐街,是宋城,是爷爷奶奶的家”,授权给龚滩古镇作宣传语。

古镇成为“写生小镇”

“可以说,没有吴老的极力呼吁,就没有现在的龚滩,更不用说写生这个产业了。”龚滩镇党委书记何波如是说。

为了留住古镇风貌,留住原住民和艺术家心中的乡愁,在整个龚滩古镇搬迁期间,当地将每家每户的房屋依原样绘制结构图,“复制粘贴”到搬迁点,甚至将每一块青石板都标注好编号并搬至新址。

“当然,我们也不是非常死板地要求它必须一模一样,还是允许居民在保持风貌的基础上,采用更舒适、便捷的新型建筑材料建设自己的新家。”何波说,特别是考虑到艺术家写生的需求,还在一些特别的点位留出了写生点。

从乌江山水、龚滩古镇到摩崖石刻、土家风情,龚滩古镇汇集的丰富人文和自然景观资源,给艺术家提供了广阔的创作空间。

但彼时的古镇只吸引艺术家自发前往,并未形成规模,游客稀少,显得十分宁静。

为了促进当地旅游发展,2017年,在酉阳县桃花源旅游投资(集团)有限公司(以下简称桃花源公司)的主导下,酉阳将目光落到了写生这一独特的资源上,并联合全国各大美术院校、美术家协会、艺术机构等,举办了一年一度的全国高校师生写生艺术活动。

随后,每到春秋开学季,以龚滩景区为核心,拓展至周边桃花源景区、叠石花谷,均成为各大高校学子写生的创作之地。

重庆市美术家协会副主席兼秘书长魏东曾表示:“酉阳有陶渊明笔下的桃花源,有吴冠中老先生心中的唐街、宋城、爷爷奶奶的家,就是艺术家心里挥毫泼墨、寻找灵感的绝佳胜地。”

如今,酉阳写生产业已初具影响力,每年吸引写生人群超10万人,其中龚滩超5万人。

为此,桃花源公司及龚滩古镇景区都构建了对接机制,负责与各大高校沟通写生事宜,协调安排师生在古镇写生的吃住行一应所需。

不仅如此,龚滩古镇还新建了吴冠中纪念馆、龚滩美术馆,以及成立了艺术与乡村研究院,建立了一系列有助于艺术乡建的配套机构和美术馆,让艺术乡建在酉阳、在龚滩可以持续推进,助力乡村振兴。

在写生艺术季的带动下,多年来,无数艺术家和学子用多彩画笔、多元视角描绘酉阳时代风貌,留下了大量精彩的绘画作品。其中,龚滩美术馆、吴冠中纪念馆已永久珍藏了70多位艺术家的写生真迹,举办展览20余场,展出作品800余件。

艺术为古镇赋能

如今,行走在龚滩古镇的青石小巷,古老的小镇,于古朴秀美中已长出新的肌理。

沿街居民,纷纷经商开店,有名为“浅山画廊”“水泊人家”的民宿,也有售卖乌江豆腐鱼、土家八大碗等地方餐饮美食的餐馆……

走进一家名为董氏客栈的精品民宿,主人董泽斌一上来就强调:“我们这可是古镇唯一一家主题民宿,主打的就是青花瓷和宋词。”语气间颇为自豪。

董泽斌是龚滩古镇的原住民,谈起艺术,他似乎说不出什么,但艺术无形之中已经渗透进他的生活。

“我也是后来才听说吴冠中在我们龚滩住过。我们哪里知道大艺术家,但据说他在镇上居民家中借宿时还随手给主人家画过画,但都没有留下来,现在想来好可惜哟!”

董泽斌说,龚滩居民以前都不懂什么艺术,有艺术家前来创作、借宿,家家户户基本上就是“随便铺个布,客人就来住”。

但董氏客栈在开业的14年里,已经改造三四次了,从装修风格、客房布置乃至服务标准都在不断升级。

“要迎合游客们的需求,我也得学习,不然就被别的民宿比下去了!”董泽斌说,因此他才在别人的建议下,确定了青花瓷和宋词这个主题。从带着青花瓷元素的窗花、床旗、挂画,以及用宋词词牌名命名的房间,民宿整体风格宁静又雅致,深受游客喜欢,每年为董泽斌带来二三十万元收入。

古镇上,还有一家先生书屋也十分引人注目。一楼摆满了冰箱贴、书签等关于龚滩的文创产品,二楼则摆满了艺术、文学类书籍。

书屋的主人名叫戚玉龙,来自甘肃,毕业于四川美术学院油画专业毕业。因追随吴冠中的足迹来到龚滩古镇并留了下来,在此创办了先生书屋。因对吴冠中生平颇有研究,如今还担任龚滩美术馆馆长、吴冠中纪念馆馆长。

“这几年,古镇的民宿、餐饮业不断发展,居民也受到不少艺术熏陶,在民宿的设计上把艺术的元素融入每个房间里,甚至是一些公共空间的布置都比较有艺术氛围,可以说完成了一次美育的过程。”戚玉龙说。

不仅如此,古镇还吸引了不少年轻人返乡创业,开办了奶茶店、咖啡店以及酒吧等更加时尚的业态。

戚玉龙认为龚滩的故事、吴冠中的故事仍有挖掘和传承的巨大空间,他利用自己所学,闲暇时通过艺术创作制作龚滩文创产品,与游客和师生们沟通交流。

他根据吴冠中先生的画,发起了打卡寻宝活动,只要游客能够在古镇中打卡集齐吴老关于龚滩的9幅画中的7个景点,就能获得一幅吴冠中临摹作品,以此引导游客了解龚滩。

悠悠乌江水,蜿蜒青砖街,从乌江画廊到“写生小镇”,如今古镇上画风景的人也已成为风景的一部分,龚滩古镇与艺术写生实现了相融相生。

“写生是景区最为独特的一张名片,不仅可以进一步丰富景区旅游文化品位和内涵,还可以借助艺术家的笔触,将龚滩古镇进一步推向全国。”龚滩景区相关负责人表示,未来将持续提升服务水平,通过艺术与旅游的深度融合,实现古镇文化传承创新与经济效益的双赢。

对话>>>

四川美术学院建筑与环境艺术学院党委书记刘建峰:

做大写生产业 必须要有独特竞争力

近年来,重庆乡村掀起了“写生热”,不少区县纷纷提出发展写生产业。

写生产业能给地方发展带来什么?怎么才能做出竞争力?近日,重庆日报记者与四川美术学院建筑与环境艺术学院党委书记刘建峰进行了对话。

重庆日报:我们关注到,近几年,重庆不少地方都开始发力写生产业,比如酉阳、石柱、城口、永川等地,怎样看待这一现象?

刘建峰:主要还是因为美术院校实践课程与艺术家采风的需求。以前重庆没有关注这个领域,其实在凤凰古城,当地早就围绕写生人群开始布局打造,如今产业已经非常成熟,配套设施、服务做得非常好。可以说,重庆的发展已经是晚了一步。

其实写生对一个地方的经济发展带动是很大的。学生或者艺术家到了一个地方,衣食住行都会产生消费。更关键的是,他们通过艺术作品以及社交媒体分享,对当地的风景、人文文化的宣传推广,这对一个地方而言可以说是低投入、大产出。

所以,重庆各地目前发展写生产业,既是符合艺术实践的需求,也是艺术下乡赋能乡村振兴的举措。

重庆日报:什么样的场景才能符合艺术写生的需要?

刘建峰:这非常广泛,山水风光、特色建筑、人文景观等都可以是写生对象。

重庆的写生资源是非常丰富的,大到重庆三峡一带的雄奇风光、渝东南的喀斯特地貌景观,小到苗寨、土家吊脚楼、古镇古街。

此前由于没有系统地规划、打造,这些地方的吸引力不够,艺术家往往画完就走了,学生也会因为配套设施不便利,在课程结束后不再前去,对地方发展没有起到很好的带动作用。

重庆日报:重庆相关区县要做大写生产业,该如何增强竞争力?

刘建峰:关键是要找到自身的独特性。

其实单一的风光、古镇古街都差不太多,同质化比较严重,必须找到独特的竞争力。龚滩因为吴冠中的渊源,引得美术界的学者和学生慕名而来。

其次,要做好吃住行以及写生所需配套硬件和服务。

重庆日报:吃住行好理解,写生所需配套是指什么?

刘建峰:就是写生点的打造。哪些地方、什么景观适合写生,就要在相应的位置布置写生点,既呈现出最好的角度,又能遮阳避雨,让学生可以安心坐下来创作。

所以,在写生产业发展之初,就要考虑到写生点的规划、打造,比如龚滩在搬迁时就很明确地考虑到了这一点。

一些已经建好的景点景观,要发展写生产业,就需要在原有基础上进行微改造。以石柱桥头为例,目前已在适宜写生区域增加了凉亭,还刻意保留了柴房等老旧建筑,共打造出50余个写生点位。