|

复兴长江大桥 摄/刘俊辰 |

|

工人在进行步履机设备调试 摄/曹海艇 |

|

磨刀溪特大桥 摄/刘俊辰 |

|

土公岭特大桥预制T梁架设 摄/曹海艇 |

|

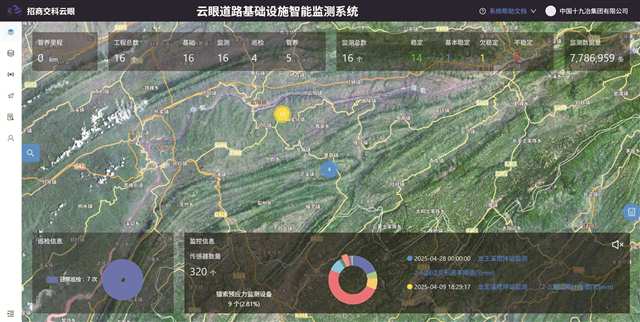

云眼道路基础设施智能监测系统截图 |

长江上游的崇山峻岭间,江龙高速(江口—云阳—龙缸)如一条灵动的银链冲破云雾,在层叠峰峦与壮阔江峡之间舒展延伸,将渝东北三峡库区的山水脉络编织成一幅徐徐展开的流动画卷。

这条高速公路主线全长70公里,是渝东北地区“三横一纵”交通网中的纵向大通道,起于云阳江口镇,终点止于云阳清水乡。其中由中国十九冶集团有限公司(以下简称“中国十九冶”)承建的36.4公里关键路段,在方寸之间浓缩了西南地区山地的极致挑战——沿线沟壑纵横、崖壁陡峭,施工便道在悬崖与深谷间若隐若现;21座桥梁横跨深涧,10座隧道穿透岩层,4座互通立交错落分布,集中呈现出“沟深坡陡便道险、山高隧长地质难、桥多柱高跨天堑、深挖路堑边坡险”四大极具挑战性难题。

面对这场与山水的“硬核对话”,中国十九冶的建设者们以“智造”为刃,在三峡库区深山峡谷间书写工程传奇——他们用毫米级的精度驯服高空“生命线”,以创新科技破解地下涌水危机,借“王牌”技艺在风雨中焊接弧光,靠智能监测筑牢边坡安全屏障。

建设者们啃下一块块“硬骨头”,以攻坚克难的韧劲,为“桥都”重庆再添新坐标,更让沿线百万群众出行更便捷。

复兴长江大桥:百米高空“织”猫道

站在云阳复兴长江大桥桥塔之下,望向百米高空,一条纤细如线的“空中走廊”似有若无,在天地间勾勒出轻盈的轮廓——这便是大桥上部结构施工的“生命线”:猫道。

搭建这座主跨1208米的钢箱梁悬索桥,要实现“天堑变通途”,必须先让猫道稳稳架起:它是主缆架设的“脚手架”,是钢箱梁吊装的“安全道”,更是施工人员在高空作业的“立足点”。

这条看似轻盈的通道,藏着数不尽的“刁钻”难题。

“猫道垂度必须控制在1.5米到1.7米之间,差一点儿都不行。”时任项目总工程师周泽林表示。因为猫道处于百米高空,一旦设计垂度过小,会直接挤占主缆的架设空间,让后续工程“卡脖子”;垂度过大,施工人员与作业面的距离就会拉远,相当于“悬空干活”,安全风险陡增。

更为棘手的是,复兴长江大桥的猫道采用三跨连续式结构,跨径组合为296.699米+1208米+296.712米,单幅猫道由8根猫道承重索、2根门架支撑索、变位刚架等多个构件组成,其边跨平面线形呈外八字形,与主桥轴线夹角为1.009度。这微小的角度,大大增加了猫道的设计及施工难度。

传统施工中,工人需趴在图纸前,手工配合仿真软件将每根超2000米长的猫道承重索一一分段计算,再逐段累加,并反复修正变位钢架处的索段。不仅如此,安装后的线形也会明显偏离设计预期。特别是猫道调索及改吊需依赖人工经验进行反复调试,还会影响施工进度。

如何破解?

中国十九冶项目部给出的答案:创新引入智能建造技术。

项目组迅速组建技术攻关团队,用精细化数值建模技术,构建1:1实体仿真模型——将各类索单元、梁单元与桁架结构全要素还原,极大提升了计算的可靠性与准确性。

借助这一模型,建设团队不仅顺利取消了风险较高的下拉装置,大幅降低了高空作业隐患,还“啃下”了高精度缆索线形调整的“硬骨头”。同时,项目团队通过有限元分析与点云数据融合,实现了“一次调索,精准到位”,彻底告别了以往凭经验反复调整的粗放模式,显著提高了施工效率与安全性,为猫道施工的数字化建造与实时监控提供了坚实数据支撑。

如今,曾经让建设者头疼的“空中走廊”正稳稳托举起“钢铁巨龙”跨越长江。

龙缸隧道:虹吸原理“驯”涌水

中国十九冶承建了10座主线隧道,占其承建线路总量的48.8%。这些隧道堪称“地质博物馆”,穿越了红层砂岩、低瓦斯煤系地层、石膏岩层等西南地区典型的特殊地质。这由此导致隧道建设面临多重挑战:不仅存在浅埋偏压问题,且需在极小净距条件下穿越既有省道与民用建筑群,还需兼顾三峡库区弃土处置与自然保护,工程技术难度大、安全风险高、生态保护要求严。

作为全线控制性工程,龙缸隧道是“地下攻坚战”里最难突破的关键关卡:全长2561米,地处岩层破碎区、富水区,进出口掌子面涌水频发,安全隐患大。

2022年夏,龙缸隧道进口掌子面,一股股地下水突然从岩层缝隙中喷涌而出。“快撤!”项目质量负责人张申立即带领工人撤离。

测量数据显示:此次单洞最大涌水量4万方/天,相当于1800多个家庭月用水量;最深积水达1.2米,地下水压力0.6Mpa,涌水持续了整整6个月,掌子面成了“水帘洞”,施工被迫中断。

项目部紧急邀请多方地质专家会诊,可最终给出的方案,却让建设团队犯了难。

“等水小?雨季一来,水量只会更大!”专家建议的“大功率抽水”方案,设备投入超200万元,月电费15万元,成本高企且不可持续。

“能不能不用抽水机?”张申翻看着相关书籍,“虹吸原理”四个字突然跳进眼帘——利用大气压让水自动流动,无需额外动力。想法虽好,实施起来却不简单。

隧道内地质复杂,管道铺设要避开破碎岩层;管道密封性要求极高……。建设团队经过反复试验,最后采用虹吸式反坡排水系统及排水技术,才得以化解。

不仅如此,针对小范围围岩裂隙水会软化岩层,极易导致隧道塌方的难题,建设团队又研发了“围岩裂隙水专用排水系统及排水方法”,大幅提高了围岩裂隙水引排效率,实现快速排干围岩地下裂隙水,极大地提高了岩层稳定性。这也见证着建设者用科技“驯服”涌水的智慧。

如今,这两项技术不仅申请了国家发明专利,还拿下了中国交通运输协会科技进步奖一等奖。

磨刀溪特大桥:焊接团队“空中绣花”

在长江支流磨刀溪上空,磨刀溪特大桥的拱肋划出一道优美的弧线,连接起江两岸。这背后,是建设者们风雨中的坚守与完美“焊”接。

磨刀溪特大桥拱肋吊装焊接主要集中在2024年7月至10月。此时的江面,风力通常达5级以上,空气湿度更是长期稳定在85%以上,远超“空气湿度大于85%禁止露天焊接”的行业作业标准。

“湿度太高,焊缝里容易产生气孔,也可能会影响电弧稳定性,增加焊接飞溅和未熔合风险,就像给大桥留下‘定时炸弹’!”项目二工区生产经理李兴权拿着检测报告,脸色凝重。

更难的是,为确保整个拱肋的受力平衡,大跨度钢管拱桥的焊接堪称“空中绣花”:高空作业时,焊工要悬在数十米高空,手持焊枪完成360°环向焊接,焊接精度要求控制在毫米级。

“必须请‘王牌’焊接人员来。”项目部当机立断,邀请公司“世界焊接冠军”曾正超和宁显海。当曾正超戴着焊帽站在拱肋上时,江风裹着水汽钻进他的衣领。他拿起焊枪,调好电流,通红的焊花在空中划出一道稳定的弧线,可刚焊几分钟,他就察觉到电弧有细微晃动——水汽正在干扰焊接。

“快设防风屏障!给焊接区加热除湿!”曾正超摘下焊帽,声音裹着江风有些沙哑,语气却十分坚定。最终,首条焊缝在他的操刀下成为“标杆”。

建设团队同步打出“组合拳”:现场安装空气湿度监测仪,当湿度超过80%时,立即对药芯焊丝进行预加热,并擦拭焊接接头及母材表面的水分;设置防风屏障,减少风力对焊接区域的直接影响;适当增加焊接电流和电压,缩短电弧长度,以补偿风对电弧热量的散失,使电弧热量更集中,减少风的干扰。

此外,项目部还根据风力情况适当调整焊接速度,保证焊缝成型均匀。当焊接完成后,他们立即采取保温等防护措施,避免焊缝在冷却过程中受到风的不良影响,从而全面保障了焊接质量。

“最紧张的时刻,是合龙段焊接。”一焊接负责人回忆说。当时他亲自操刀,每焊接10厘米就停下来检测一次变形量。“左边再降0.5毫米。”这位负责人通过对讲机指挥着调整拱肋的位置。随着最后一道焊缝完成,检测数据显示:拱肋变形误差远低于行业的常规要求。

如今站在桥下仰望,那道优美的弧线在阳光下熠熠生辉,仿佛在诉说建设者与风雨搏斗的故事——每一道焊花,都是对“中国智造”的生动注脚。

龙王溪边坡:北斗云眼“护”安全

江龙高速沿线原始地形地质复杂,山高谷深,滑坡体、顺层边坡不良地质众多,特别是最高边坡开挖高度近百米。

龙王溪边坡,作为全线关键节点的高风险边坡,其稳定性直接决定着路基、防护结构的安全:一旦发生裂缝扩张或滑移,将造成巨大经济损失,工期也将遥遥无期。

“必须24小时盯着它。”项目经理王凯的这句话,成了边坡安全管控的硬性要求。

2021年,“北斗云眼智能监控系统”在龙王溪边坡正式投用。多个监测传感器被埋设在边坡不同位置,部分深入地下30米,实时监测深层位移;部分安装于边坡表面,精准追踪裂缝扩张变化;北斗定位系统则实时捕捉边坡的细微移动,为边坡稳定性研判提供精准数据支撑。监测数据通过无线网络传输至项目部的智慧中心,每半小时自动推送一次至手机微信公众号,实现边坡滑坡地质灾害的智能分析和预警。

“这就像给边坡装上了一双‘千里眼’,哪怕有0.1毫米的位移,都能精准捕捉。”一工区生产经理陈濛指着监控屏幕说。

陈濛至今仍清楚记得2021年8月29日那惊心动魄的一幕:当时可视化边坡智能监控系统的警报声突然响起,他立即赶往智慧中心。彼时,屏幕数据显示:龙王溪边坡局部区域的深层位移量在半小时内突然增加了5厘米,表面裂缝扩张宽度超过20厘米,远超预警阈值,出现了显著变形与滑移迹象。

“不好,要滑坡!”陈濛立即按下紧急预警按钮,系统同步触发应急响应机制,并迅速向项目各施工班组、技术组及应急团队推送预警信息。

项目部应急队伍第一时间赶赴现场,在边坡周边设置工程警戒区,暂停附近路段施工,紧急撤离作业人员与机械设备,避免人员设备损伤;调配挖掘机、装载机、渣土车等设备,在边坡前缘进行反压,减缓滑坡速度。经过抢险人员数小时紧张处置,边坡滑移趋势得到有效控制,周边工程设施完好无损,未造成任何工程损失与工期延误。

如今,这套“北斗云眼”系统仍在24小时运转,既为建设期开挖、防护提供安全保障,也为后续运营期维护奠定了基础。它不仅是科技的结晶,更是建设者对“安全”二字的极致坚守。

从复兴长江大桥的“空中走廊”到龙缸隧道的“地下治水”,从磨刀溪特大桥的“风雨焊接”到龙王溪边坡的“智能预警”,中国十九冶建设者突破了一项项硬核技术,生动诠释了“中国智造”的澎湃力量。

这条跨越山与水的高速公路通车后,云阳县城到龙缸景区的车程将从目前的两小时缩短至40分钟,不仅将极大改变渝东北三峡库区交通出行不便的格局,更以科技赋能的姿态为长江经济带高质量发展注入强劲动能——在奔涌的长江畔,一条由智慧与汗水铸就的高速公路“桥隧传奇”,正不断书写新的篇章。

王光明 易守维 邓胜朋 图片除署名外由中国十九冶提供