|

一九四○年夏,周恩来在红岩村防空洞外接待外国记者。(资料图片) |

|

一九四五年四月二十五日,中国共产党代表董必武作为中国政府代表团成员,参加在美国旧金山召开的联合国(成立)大会。(资料图片) |

|

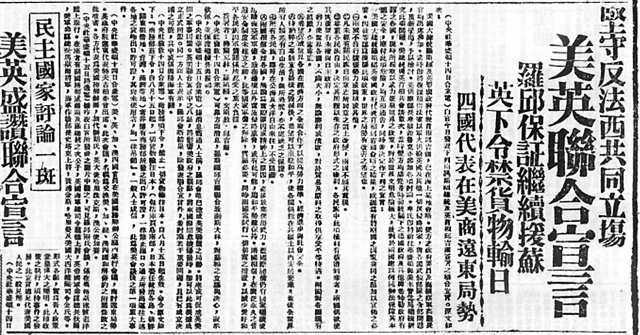

一九四一年八月十六日《新华日报》报道《美英联合宣言》。(西南政法大学新闻传播学院供图) |

|

位于渝中区两路口的美国大使馆旧址。通讯员 王怀政 摄/视觉重庆 |

|

位于重庆市第三人民医院内的苏联大使馆旧址。钱波 摄/视觉重庆 |

这些如今看来并不起眼的建筑,在那场伟大的抗日战争中,成为国际社会支持中国抗战的重要阵地,和重庆一起承受了日军的狂轰滥炸,与中国人民一起度过了艰苦卓绝的岁月。

正如文明的发展从不是孤立的,而是相互交汇、相互影响的一样,中国的抗战也从未孤立。1938年2月,《新华日报》连续发表《展开世界援华运动》《国际反侵略的统一战线》等文章,指出:“中国抗日战争,是世界人民反侵略,保卫和平的有机组成部分。因此,中国的英勇抗日是巩固国际反侵略统一战线的推动力量,世界各国人民反法西斯斗争的每一个胜利,也是对中国抗日战争的巨大支援。”

作为世界反法西斯战争的重要组成部分,中国的抗日战争长时间地牵制、消耗了日本帝国主义的有生力量,而重庆作为反法西斯战争远东指挥中心,也向世界展示了中国抗战的艰苦卓绝和勇于牺牲的民族精神。

其间,世界各国使领馆相继入驻重庆,英勇奋战的中国军民也吸引着一批又一批爱好和平的国际人士远渡重洋,不远万里踏上东方这片古老的土地,和这里的人们同甘共苦、和衷共济。

正如荷兰外交官、汉学家高罗佩在回忆中写的那样:“重庆是一座遍布着军营与棚屋的灰色城市……然而,这也是一座快乐的城市,来自中国各地的中国人和来自世界各地的外国人,因着共同的困难危险紧紧地联系在一起……”

30多个国家在重庆设立大使馆或公使馆

历经80多年的风吹雨打,抗战时期的很多驻渝外事机构依然保存完好,它们有的坐落在花开鸟鸣的公园,有的散落于绿树成荫的街道。

这些如今看来并不起眼的建筑,在那场伟大的抗日战争中,成为国际社会支持中国抗战的重要阵地,和重庆一起承受了日军的狂轰滥炸,与中国人民一起度过了艰苦卓绝的岁月。

“1937年11月20日,随着重庆成为抗战大后方,外国驻华外交机构亦纷纷移设或新设于重庆。”重庆市档案学会理事长唐润明说,1938年1月23日,苏联驻华大使奥莱斯基在重庆向国民政府主席林森呈递国书,苏联成为第一个正式在渝开设大使馆的国家。

其后,美国、英国、法国、比利时、荷兰、墨西哥、土耳其、波兰、巴西、秘鲁、澳大利亚、捷克、挪威、加拿大、丹麦、伊朗、印度、瑞典、西班牙等30多个国家陆续在重庆设立了大使馆或公使馆,重庆成为二战期间重要的国际外交舞台。

“各国外交使节来渝筹设使馆,主要在市区城内和长江南岸寻觅适宜的馆屋。然而在日军疯狂轰炸重庆的战时环境下,大多国家的使馆馆址往往不止一处,多有辗转迁设。”指着重庆地图,唐润明一一道来:

苏联大使馆位于渝中区枇杷山104号,1941年潘友新大使在任期间,因躲避日军轰炸,一度将大使馆疏散到南岸区汪山27号,现在的南山植物园内,仍保留着当年潘友新的官邸。

美国大使馆馆址也有多处,包括中山四路曾家岩求精中学、两浮支路、李子坝嘉陵新村、南岸龙门浩等地。英国大使馆在市内的领事巷15号、李家花园和南岸马鞍山、黄桷垭新力村等地均设过办公馆址。

各国大使馆、公使馆在渝建立后,在政治、经济、军事、文化等领域与中国开展了广泛的交流与合作,同中国一道为构筑世界反法西斯战争的远东战线作出积极努力。

“比如抗战初期的苏联,专门派遣了空军保卫重庆,为中国空军在重庆大轰炸期间对抗日本空军提供了支援,至今鹅岭公园还建有苏联空军纪念碑。”重庆抗战遗址博物馆副馆长钱峰说。

太平洋战争爆发后,中国与西方主要国家成为反法西斯统一战线的盟友,在政治、经济和军事等领域有了全面合作的可能性。

1942年7月,美国派遣陈纳德将军率美军第14航空大队,即飞虎队进驻重庆白市驿机场,从此扭转了中国空军对日本空军的劣势,为抗战最终胜利作出了重要贡献。

除了军事帮助外,中国还通过积极争取,与美国、英国等10多个国家废除不平等条约,签订平等新约,不少驻渝外交机构发挥了重要作用。

无论是军事上的帮助,还是政治上的声援,都是抗战时期中国得到的来自国际社会的宝贵支持。对此,中国人民铭记在心,并通过多种形式予以纪念。

2013年,这些外交机构旧址整体以“同盟国在渝外交机构旧址群”的名义,入选第七批全国重点文物保护单位。

“这些外交机构见证了同盟国与中国人民共同抗战的历史岁月,在中国抗战史、外交史上烙下了不可湮没的历史印记。”唐润明说。

一系列重大外交决策在重庆酝酿策划

从被迫开埠通商到全面抗战时期,重庆见证了中国由深陷不平等条约桎梏到奋力挣脱枷锁、由饱受欺凌的弱国到赢得国际社会尊重的历史。军民抗战取得的伟大业绩,推动中国积极参与塑造战后世界新秩序。西南政法大学马克思主义学院副教授耿密说,一系列决定中国命运、影响亚太格局乃至世界和平进程的重大外交决策,正是在重庆酝酿、策划并最终发出。

翻开史料,耿密从《开罗宣言》里的“中国声音”开始讲起——

1943年,在具有里程碑意义的开罗会议之前,在重庆,中国为会议上提出主张进行了极其周详缜密的准备。最终签署的《开罗宣言》以国际法形式庄严宣告:日本所窃取的中国领土,如东北、台湾、澎湖列岛等,必须归还。这份宣言不仅为战后中国恢复领土主权提供了无可辩驳的法理基石,更标志着中国在国际社会中真正开始摆脱被侵略、被欺凌的弱者形象。

中国对战后秩序构建的深刻思考与具体方案,最初也是在重庆孕育成形。早在1942年,《国际集团会公约草案》在重庆草拟完成。这份珍贵的草案对和平原则、国家平等原则以及国际组织的机构设置等核心问题,均提出了具有前瞻性的初步构想。

1944年,中美英苏四国代表齐聚美国敦巴顿橡树园,为筹建联合国商讨基本原则与规章制度,中国代表团正是带着在重庆精心酝酿成形的建议与会。会上,中方力主在草案中明确写入“保证会员国领土完整和政治独立”的关键条款,这一深具远见的提议最终被会议采纳,并庄严载入《联合国宪章》,成为战后国际秩序的支柱性原则之一。

重庆,是这些维护世界和平与公正主张的重要策源地。

1945年,肩负着民族期望与大国责任的赴旧金山联合国制宪会议中国政府代表团在重庆正式组建。引人注目的是,这个代表团超越了党派界限,象征着全民族共赴国际盛会的决心。

中国作为联合国的创始成员国之一,以完全平等的姿态全程参与了旧金山会议,为联合国的诞生贡献了不可磨灭的中国力量。中国在世界反法西斯战争中付出巨大牺牲、作出卓越贡献,在联合国创建过程中发挥积极建设性作用,最终成为联合国安全理事会常任理事国,这也奠定了现代中国国际地位的基石。

耿密说,回望那段烽火岁月,重庆以非凡的战略地位和坚韧的城市品格,成为中华民族在外交战场扭转国运的枢纽之地。这座英雄之城,不仅见证了中国挣脱百年屈辱、一步步恢复国家主权并赢得国际平等地位的艰辛与荣光,更深切铭记了中国以新兴大国身份,为世界持久和平与战后公正秩序构建所倾注的心血与担当。

国际友人汇聚重庆支援中国人民抗击侵略者

20世纪30年代末的重庆,硝烟弥漫。来自不同国度的友人,在重庆以文字为剑,以电波为矛,汇入中国人民抗击侵略者的磅礴洪流。

日本反战作家绿川英子的声音划破战云。每周,她那流畅却如利刃的日语广播,从重庆电台传向世界:“日军同胞们……当你们扑向可怜的少女时,你们可曾想到过,这是罪孽!”这声音撕裂了军国主义的谎言。周恩来赞誉绿川英子是“日本人民忠实的好女儿”。

年轻的哈佛学者费正清,以美国驻重庆大使馆为大本营,默默搭建着另一座桥梁。作为美国国务院文化司代理人,他广泛搜集整理中国战时出版物,为华盛顿“部际收集外国出版物委员会”输送了70种期刊和大量图书缩微胶片。这些珍贵的文献,成为外界了解中国不屈意志的窗口。

英国科学家李约瑟以驻华科学参赞身份抵渝,创立中英科学合作馆。6775册科技图书、200种期刊的缩微胶卷,穿越封锁线抵达重庆,成为战时中国科学界赖以呼吸的“氧气”。他更奋力将中国学者的智慧推至世界舞台——短短三年,138篇论文经他之手发表于《自然》《科学》等顶级期刊。

1941年4月,硝烟中的重庆迎来文坛巨匠海明威与他的新婚夫人玛莎。抵达重庆后,他们通过一位神秘德籍女子的联络,甩开密探与周恩来秘密会晤。没有翻译,法语交谈间碰撞着对时局与未来的洞见。海明威虽未写出计划中的中国抗战小说,却以《中国空军急需加强》等6篇报道,向世界传递着中国不屈的真相。

历史烽烟中,绿川英子的电波、费正清的情报桥梁、李约瑟的学术火种、海明威的真相追寻——来自各方的笔与声在重庆交会,共同刻下一道无形却坚韧的战线。他们以笔为刀,刺破谎言;以声为剑,捍卫良知。在人类至暗时刻,这些跨越国界的人们以行动证明:真正的和平,是不同血脉为共同正义而战的无畏交响。