|

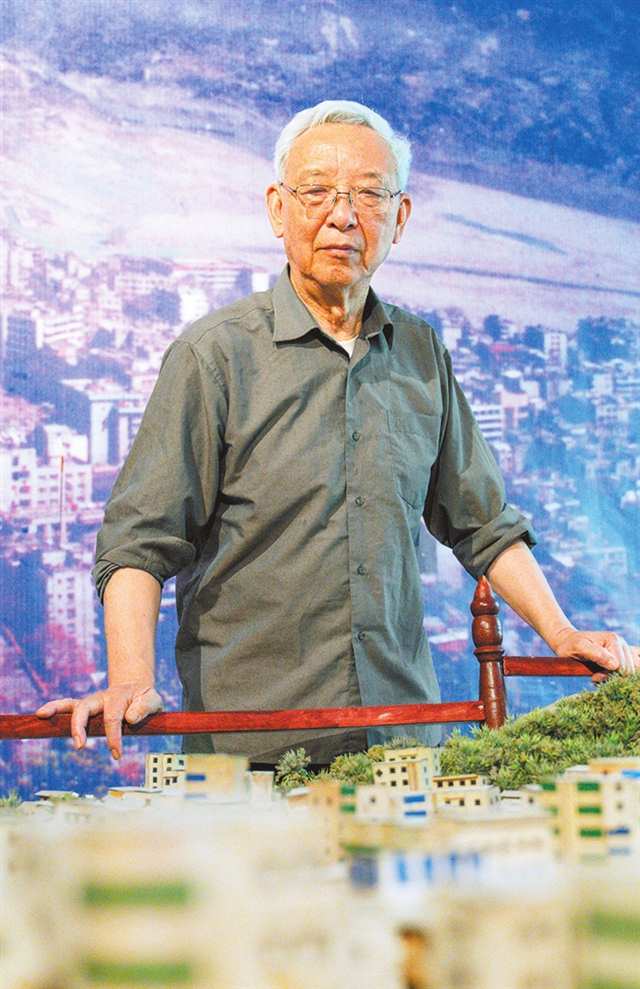

人物名片 赵贵林,1944年出生于重庆奉节,现为奉节诗城博物馆馆长。曾就职于教育、文化、宣传、旅游部门,著有《白帝城》《天坑地缝》《诗城奉节》等10余部著作。20多年前,为记录历史、留住乡愁,筹建诗城博物馆,迄今博物馆已运行21年。 |

|

赵贵林给孙子讲解老物件的来历。 |

|

诗城博物馆里陈列的奉节人捐赠的雕花木床。 |

|

位于奉节县宝塔坪旅游码头处的诗城博物馆。 (本版图片均由记者张质摄/视觉重庆) |

立夏刚过,小满未至。

清晨,奉节,夔门。青山含黛,万物生长。

经过一夜的雨水,滚滚长江烟波浩渺,赤甲山高高的“桃子尖”白云缭绕,如诗如画。

宝塔坪旅游码头处,坐落着一座三楼一底、名为“诗城”的博物馆,与壮丽的夔门、古老的白帝城遥遥相对。

诗城博物馆馆长、今年81岁的奉节人赵贵林遥望着白帝城,以及夔门之上满天的云彩,吟了两首竹枝词,再回头看看馆内琳琅满目的藏品。

那是奉节老城的老树根、老花窗、老坛子、老门牌……他的眼里闪烁着神采,仿佛在回望少年时的故乡。

“朝辞白帝彩云间,千里江陵一日还。”李白的这首《早发白帝城》,是赵贵林从小就会念的诗。在他眼里,这一件件藏品,就如同天上的云彩,寄托着奉节人的一段段乡愁。

2004年5月12日,赵贵林以一己之力,用一生的文化积累,四处奔走、千金散尽筹建的诗城博物馆正式对外开放,迄今已运行21年。

博物馆面积3000多平方米,馆内15个展厅、上万件藏品,陈列着奉节这座有着2300年历史的文化名城的前世今生。

20多年来,赵贵林已先后投入数百万元,只为留住奉节的根,让若干年后的奉节人还能在这里看到他们的来路。

他说话时总是面带笑意,因患有膝关节滑膜炎,拄拐行走的他虽步履蹒跚,但脊背依然挺拔,有着文化人满满的自信。这或许是来自奉节这座千年诗城的滋养与濡润。

“右窗有竹枝,左窗/有从楚辞绿过来的水声/一群山峰在白云下奔跑,空气中/居住着阵容强大的唐宋诗人/赶一场古城的约会……”这是已故著名诗人傅天琳《去奉节》中的诗句,他很喜欢,也把它陈列在了展厅里。

在第49个国际博物馆日即将到来之际,在曾经烙印下李白、杜甫、刘禹锡、白居易、苏轼等闪闪发光的名字的奉节,和着婉转低吟的江涛声,赵贵林将他与诗城博物馆的故事娓娓道来。

1

一砖一瓦都有魂啊

我得把它们留下来

新重庆-重庆日报:您是如何萌生建一座博物馆的念头的?

赵贵林:1998年的一天,北京的专家们站在奉节老城大东门街考察时,看着眼前古朴的民居说:这些民居如果拆了,真可惜啊!作为古夔州经贸繁荣的重要物证将永远消逝。

直到今天,我对这段话仍然记忆犹新。

让专家们叹息的大东门民居,始建于清末,是三峡地区重要的古建筑群之一,也是古夔州城市格局、商贸繁荣、居民生活最鲜活的史书和重要物证。

当时,因三峡工程建设,国家在三峡库区对地面文物的保护方法大致分为三种:一是原地保护,二是搬迁,三是留取资料。

在保护的规划报告中,大东门民居原本列入了搬迁保护方案,但后来调整为留取资料。这就意味着,这些老民居的实物载体将永远消失。

我当时是县旅游文物局党组书记,分管文物工作,专家的感叹,激荡起我心中的涟漪。

距今时间最近的大东门民居也修建于上世纪三四十年代,那个时期全国的商肆建筑,一般都是一楼一底,两楼一底的极少。而在大东门,一般都是两楼一底,而且有的还是三楼一底,这不能说不是一个奇迹。

得把它们留下来!那时,我心里就隐隐有了建一座博物馆的念头。

新重庆-重庆日报:奉节老城和城中的老民居让您割舍不下,除了工作原因还有其他个人因素吗?

赵贵林:我是土生土长的奉节人,家乡的一草一木都在我的记忆里。

我们奉节有历史悠久的白帝城、刘备托孤的永安宫、诸葛武侯的八阵图遗址……还诞生了许多流传千古的诗篇,我为自己生活在这里感到自豪。

我从小就喜欢“舞文弄墨”。高二时,我和两个同学去白帝城,一路走一路背诵唐诗,到了山顶,面对夔门,我还即兴朗诵了自己的“大作”:崎岖小道菜花香,携手一起游瞿塘。巍巍赤壁天相连,轻轻小舟水中央……眺望夔门,我仿佛看到了杜甫、李白的身影。

在宣传单位工作后,我就对奉节的历史更加关注了,几十年的积累,让我对家乡有了更深刻的认识,大家都叫我“奉节通”。

随着三峡工程的推进,我意识到要为老城留下点什么。那时我便常背着相机,走街串巷,看到什么都舍不得,看到有价值的就拍下来。

一天,我在大东门街一家搬迁了的居民阁楼上发现一大堆破烂。在陈芝麻烂谷子中翻捡时,我发现两枚木刻的印章,一枚是面条章,一枚是做月饼的商标章。

儿时的记忆瞬间闪现在我眼前。上个世纪50年代初,我每天上学都要经过大东门,杂货铺里五颜六色的糖果让我流连忘返。

过去的大东门是一条十分繁华的大街,这两枚印章和这楼阁不正是昔日的见证吗?

北京的一位专家说,如果国家不能搬迁大东门民居,地方上可不可以来办这事?可是当时大家都在为搬迁县城紧迫发愁,哪还有人来管这几幢民居呢?

一砖一瓦都有魂啊,这魂割舍不下。我当时就激动了,说,我去找一些人,大家共同来办这件事。专家们一听,都说,这事如果能办成,那是功德无量啊!

2

在老城的尘烟里寻宝

大家都戏称我像个“破烂王”

新重庆-重庆日报:这并不是一件容易办成的事,在这个过程中您遇到了哪些困难?

赵贵林:大东门民居搬迁后做什么最合适呢?我想,只有建一座博物馆,这样,以后老街坊们还能在这里找到一点念想,回望他们曾经的岁月。

建博物馆,初步预算至少要上百万元。我找了几个企业家商量,但他们都认为“这个事情有点悬”“风险太大了”,最好是搞成房地产开发。

这不就违背了我想为奉节保留一段乡愁的初衷了?观念上不同,几个企业家纷纷退出。我只有自己想办法解决了。

我和爱人,还有我母亲几十年的积蓄加起来,也就20多万元。让我没想到的是,我跟她们一说这事,她们都表示全力支持。这让我差点掉下泪来。

2000年,我组建的“大东门民居风貌保护”科研课题,得到当时的国务院三建委的支持,获得20万元的科研经费。

后来,我又找做生意的妹妹借了20万元,亲戚朋友们东拼西凑了些,好不容易筹到了80万元。

博物馆,终于可以开始建了。

新重庆-重庆日报:建博物馆需要大量藏品,虽然您在此之前拍摄了很多资料照片、收集了不少相关书籍,但是对于一座博物馆来说显然是不够的。

赵贵林:是的,所以,在2002年大家都搬往新县城时,我在老城一间暂时还没拆除的居民楼住了下来,开始了收藏工作。

老民居完好的门头、窗棂、砖头、栏杆等建筑构件,只要是能用的,我都收,用于民居的复建。

我在老城的各个角落转悠,去各处废墟和垃圾场中寻找“宝贝”。

有些人不理解,说:“赵贵林想钱想疯了,把破烂都当宝贝。”还有朋友好心地劝我:“建博物馆是国家的事,你操这份心不值当。”

我没空理会这些,每天都在拆迁的尘烟里忙碌,一大早出门,回到家时满身都是尘土。基本上隔一天,我就要押送一大车“破烂”到几公里外的宝塔坪。大家都戏称我像个“破烂王”。

为了节约钱,我的生活很简单。在城里理发要五六块钱,工地边的小理发店只要两块钱,我就每次特意在那个小理发店理发。能节约几块是几块。

大半年中,我拉了几十车“破烂”到宝塔坪的仓库,几百平方米的房子被装得满满当当。

在我心里,这些东西都是宝贝啊,就像是白帝城上空的云彩,看到它们,你就会想起故乡。

但是,我当时如果这么说,好些人一定会笑掉大牙。

新重庆-重庆日报:收藏过程中,您是如何来认定这些东西的价值的?

赵贵林:能够见证这座城市人们的生产生活、告诉我们过去那段岁月发生了什么的,我都觉得是有价值的。

有一天,在永安宫遗址,我看到一棵一半已成枯木的老榕树被丢在了一边。

我赶紧问:“这还有用吗?”周围的人都说:“只能当柴烧了。”我又问:“给我行吗?”他们说:“一根朽木没什么用,你要就拉走嘛。”

这根朽木重达一两千斤,我费了好大劲才把它拉到博物馆工地。

后来我把它布置在博物馆的大厅里,写上“永安宫遗址古树”,大家才感悟到曾经岁月的沧桑。

我还整体搬迁了一间百年老屋,里面收藏了一个世纪来奉节人用过的各种物品。

我在老城看到这间老屋时,80多岁的屋主人已经准备把窗棂等房屋构件,和着屋内的老家具卖给其他人。听说我要办博物馆,他“毁约”了,以很低的价格把所有东西卖给了我。

从堂屋到卧室,如今,屋内的摆设依然是数十年前的模样。连“东门街5号”的门牌都是原来的。

婴儿睡的摇床、中式轿椅、屋主人1933年的结婚证……可以说,这间老屋浓缩了三峡人百年来的生活场景。

3

记录少女岁月的针线盒

在我眼里,它是无价之宝

新重庆-重庆日报:2004年5月12日,博物馆建成对外开放,您当时是怎么想到为它取名为“诗城博物馆”的?

赵贵林:我和“诗城”这个名字的由来,是有一定渊源的。

1982年,人民日报刊发了一篇题为《诗城白帝》的文章,作者叫张弛。这是我所知道的,最早公开把我们这里称为诗城的文章。文章主要是把白帝城称为诗城。

历史上,李白、杜甫、白居易、苏轼、刘禹锡……这些大诗人都曾在奉节留下过千古佳句。奉节的一山一水、一草一木都曾经牵动过诗人们的心。我认为,奉节,是当之无愧的诗城。

于是,1983年,我在四川日报上发表了文章《古城夔州春色浓》,在文中第一次把奉节称为诗城。

博物馆建成了,我也理所当然地想到用“诗城”来为它命名。

博物馆的外观,完全保留了大东门民居的建筑风貌,让奉节人很熟悉,仿佛看到了我们曾经生活过的那些老房子。

新重庆-重庆日报:此前,有媒体报道称诗城博物馆虽然“相貌”普通,展示条件落后,但却堪称“世界级”的博物馆。对此您怎么看?

赵贵林:我们的展示方式的确比较“原始”。

馆内的藏品现在已经有上万件了,有“巫山人”的发现者黄万波提供的奉节古人类和古动物化石资料;有当年科克伦、阿迪力在三峡夔门创造吉尼斯世界纪录走过的钢丝;还有英法探险者勘测奉节天坑地缝的资料……

在展陈时,我想尽量朴素地展现,这也符合我们馆的实际情况。

我把从全城收来的近百年的一些老窗棂,组合起来建了一壁墙,挂了一些钟表在上面,指针全停在10点53分。

那是奉节老城2002年11月4日“最后一爆”的时间。许多人关于老城的记忆,也停留在那个时刻。

很多参观者都在这壁墙前驻足,久久不愿离去。

前面提到的那间百年老屋,后来,屋主人也带着家里的亲戚到博物馆来看过。一边看他们一边“啧啧”地说:“还是和原来一模一样。”

还有一位参观者曾在老屋里呆坐许久,他跟我说:“在这儿,我找到了过去几十年的记忆。”

有位小学生,自己看了,还非要自己的妈妈来看。一个外国学者,从上午一直看到下午5点多钟,才依依不舍地离开。

今年3月,北京一家旅游公司的导游带着一批英国游客来馆里参观。他一边看一边落泪,参观结束时他跟我说:“没想到你们的博物馆这么有价值,我一定会带更多的人来看。”

博物馆现在已经先后接待了10多个国家的几十万名观众。我想,这里能唤起人们内心深处的情感,它就是“世界级”的。

新重庆-重庆日报:每个博物馆都有自己的镇馆之宝,诗城博物馆的镇馆之宝是什么?

赵贵林:如果从文物的角度来判断,我们的镇馆之宝可能没有那么大的价值,可在我眼里,它就是无价之宝。

它是一位奉节农村少女捐赠的一个自制的针线盒。盒长四五厘米,由三根小竹子切成小段,细细打磨,再用丝线刷桐油缠绕而成。

这位聪慧的少女当年为了收纳绣花针,居然想出这个主意。我们可以想象,当年心灵手巧的她是如何细细打磨竹子,如何缠一圈丝线刷一层桐油,再缠一圈丝线刷一层桐油,最后让丝线与桐油结成硬壳,做成了这个实用又好看的针线盒。

这是世间绝无仅有的一个针线盒,它记录了一个少女曾经拥有的青葱岁月,是时间长河中一个独有的片段。

可能对于有的地方来说,它实在太微不足道了,可是在我看来,它就称得上镇馆之宝。

4

收藏三峡上空的云彩

建博物馆,我永不后悔

新重庆-重庆日报:诗城博物馆的藏品有五分之一来自个人或单位捐赠,这是不是也从某个方面也说明了大众对博物馆的认可?

赵贵林:博物馆开放后,陆续有很多人将自己收藏的东西送来,我很感谢他们的信任。

重庆一家单位在设备换代时,把一些“老古董”搬了来;我的同学毛荣根把他们毛氏家族四代人的诗稿和手迹送了来;老干部彭维新也把自己一生写的100多万字的工作笔记捐给了我们;还有在外地工作的梁祥彬、史红军、肖敏等奉节人也将自己的收藏送给了博物馆……

每接受一次藏品,我都感到自己肩上增加了一份重量。

新重庆-重庆日报:博物馆的运营情况如何?门票收入能够维持正常运转吗?

赵贵林:我们博物馆对外的门票是30元一张,但仍入不敷出。电费、水费,还有人员工资……每年运行成本要20多万元,但一年门票收入只有几万元。

前些年,我把位于重庆主城的两套房子卖了,底楼的门面也出租了几间,缺口仍然很大。

我还把我写作的稿费、退休工资都贴了进去,还是不够。为了让博物馆今后能正常运行下去,我正在想办法开展多种经营,希望以此来弥补经费的不足。

新重庆-重庆日报:也有人表示担心,若干年后博物馆的性质会不会发生改变?

赵贵林:我们博物馆地处白帝城旅游码头,是有人说过,你的后人只要一转手,就可换来巨额财富。

对于这话,我不知道该说什么。这是我留给自己孩子们的个人遗产吗?

实际上,在当初拟定博物馆章程时,我心里就没把它当作“一己之利”。博物馆的章程中明确写道——

本馆的宗旨是弘扬三峡地方文化,不要求经济回报,其收入主要是用于博物馆的建设和日常开支。经费必须用于章程规定的业务范围和事业的发展。

我的子孙后代可以作为博物馆的工作人员领取薪水,但谁也不能改变博物馆的性质。

两年前,我的孙子大学毕业了,他很热爱博物馆事业,现在也在帮着打理一些事情。对此,我很欣慰。

新重庆-重庆日报:为了当初的一点念想,付出了几十年的时间、精力,前后投入数百万元经费,您对此后悔过吗?

赵贵林:不后悔,我永不后悔。

许多人对博物馆的点赞、支持,让我觉得自己做了一件很好的事情。诗城博物馆,让更多的人认识了我的家乡、了解了我的家乡。

我今年81岁了,但我觉得我的精力还不错,还可以做一些事情。我过去收藏了许多三峡历史文化资料,我想把它们整理出来,我手上也还有一些反映三峡的文艺作品,需要完善修改。

这些年,我对收藏的理解也有一些变化。每个人都是一部历史,这座城市的过去,不仅是物质组成的,也包括芸芸众生的油盐酱醋和喜怒哀乐。

我的一位老同学的母亲,一生经历坎坷。我鼓励她把母亲的故事写了出来,并作为博物馆的文存保存下来,很多人看了都很感动。

我希望更多的人提起笔来,追述昨日,也记录当下。奉节的诗人们出了诗集,都会往我这里送一本。市内外的朋友们也都把自己的作品送给博物馆收藏。

把一代又一代人的喜怒哀乐记录下来,让它们同那些老民居、老窗棂等老物件一起,共同构成三峡上空一片瑰丽的云彩,这是我的心愿。