|

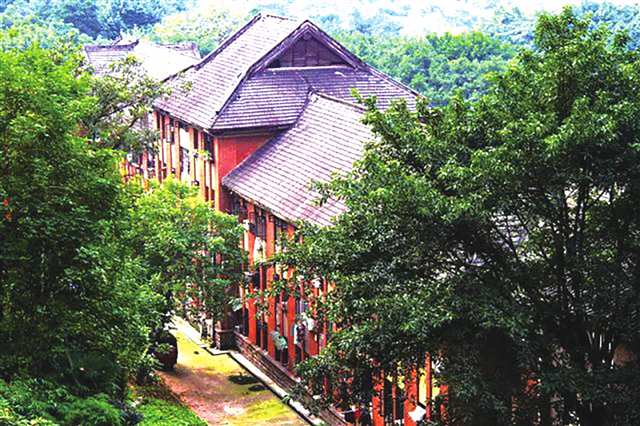

位于重庆小龙坎的西南地质局旧址 摄/蒋义云 |

|

20世纪50年代,中国科学院学部委员黄汲清(右3)、谢家荣(中)等在我国西部地区考察含油地质 |

|

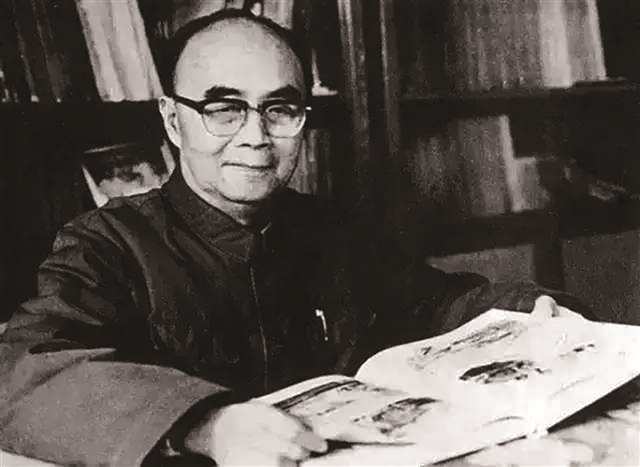

地质学家、我国近现代地质事业开拓者和奠基人之一、中国科学院学部委员(院士)黄汲清,曾任西南地质调查所首任所长 |

|

重庆市地矿局南江地质队监测人员在危岩壁布设位移监测点 |

七十五年在历史长河中不过浪花一瞬,但对于新中国的地质事业而言,却是一座不朽的丰碑,铭刻着地质人的拼搏与奉献。

作为新中国成立的第一家地质机构,西南地质调查所于1950年在重庆开启了地质探索征程,并在传承与创新中,为中国地质事业发展注入了源源不断的动力。

由邓小平同志亲自倡导成立

1949年11月30日,中国人民解放军解放重庆。时任中共中央西南局第一书记的邓小平指出,“我们党下定决心要开发大西南,而矿产开发是最重要的一部分。”基于此,中共中央西南局作出的第一项重大决策就是向中央反映四川人民的心声,“以修建成渝铁路为先行,带动百业发展”。成渝铁路的修建为沿线矿产资源的开发创造了有利条件。然而,资源开发的当务之急,是要有专业人才与研究机构。邓小平求贤若渴,秉持着尊重知识、尊重人才的理念,四处打听搜罗人才。很快,他了解到原国民政府中央地质调查所所长、中央研究院院士黄汲清教授正隐居在重庆北碚,便先委派接管前经济部及四川省地质调查所的军事代表刘雅清去找黄汲清会谈,继而引荐财经委员会的负责人段君毅、万里、刘岱峰等与黄汲清多次交谈。

之后,在西南局大院,一场热情洋溢的交流会面展开。邓小平紧紧握着黄汲清的手,言辞恳切且满怀期待地说道:“重庆解放了,请先生来共商建设大计。经济发展,离不了矿产开发,我们想了解西南地质矿藏情况,还要请黄教授将散居西南各地的地质专家代为邀请来重庆,在你主持下开展矿产开发。”他向黄汲清交代的主要任务是团结西南四省(川、滇、黔、康)的地质工作人员,组建一个新的地质机构,以便开展各种矿产的普查和勘探工作。

邓小平随和谦逊的态度、真诚质朴的话语,极大地鼓舞了黄汲清。他欣然从命,迅速投身工作,马不停蹄地推进各项筹备事宜。1950年1月18日,邓小平批准了黄汲清拟订的“西南地质调查所简章草案”,并指定他为该所筹办人,兼任西南军政委员会财经委员会委员。在邓小平的直接关怀和政策物资支持下,经过两个多月的筹备,同年4月1日,西南地质调查所正式成立,黄汲清为所长兼地质组主任。在新中国成立初期百废待兴的大背景下,资源勘探与地质调查成为支撑国家建设的关键保障。它好似一座明亮的灯塔,为后续大规模的经济建设和资源开发指引了前进的方向。1952年8月7日,中央人民政府地质部成立。同年10月,西南地质调查所改组为西南地质局,实行双重领导体制,既受中央地质部领导,又归西南局管辖。这一转变,标志着中国地质事业从战乱中的零散研究,朝着系统化、规模化、专业化发展迈出了关键一步。

全国一半以上地质学家云集重庆

西南地质调查所成立之初,便汇聚了全国一半以上的地质学家,堪称当时中国地质学界的“全明星阵容”。工业的基础是矿业,工业品的原材料是矿产品。彼时,百废待兴的新中国急需大量矿产资源为工业建设与经济发展作坚实支撑。黄汲清以自己的威望和影响,将原四川地质调查所所长常隆庆、原贵州地质调查所所长乐森璕、原云南地质调查所所长邓玉书和原西康地质所所长崔克信等一大批高级地质人才邀集到重庆,分散于西南各省的地质人员迅速集结,力量得以充实壮大。

西南地质调查所正式成立后,积极整合资源,先后接管合并大小共6个单位。创立伊始,该所勇挑重担,承担了铁矿调查、钻探和工程地质工作十余处任务,这些工作在西南军政委员会财经委员会秘书长刘岱峰的支持下开展得十分迅速。在矿产勘查领域,先后开展了中梁山煤矿、綦江铁矿、江津锰矿、乐山地区铁矿、彭山铁矿的勘查工作,为国家提供了丰富的可供利用的工业矿产储量。1952年6月勘探出的重庆中梁山煤矿,成为重庆市能源开发的重要基地,半个多世纪以来,持续为重庆经济建设和社会发展贡献力量。现今因盛产煤、铁、铅、锌等30多种矿产而闻名中外的贵州省六盘水市,也是以当年勘探的水城观音山矿区为基础开发建设起来的。尤为值得一提的是,他们对隆昌、金堂、简阳、仁寿、犍为、乐山等地区及龙泉山构造的石油普查,更是有力地驳斥了“中国贫油论”,坚定了新中国开发油气资源的信心。同时,还承担了苏联援建的重庆九龙坡电厂等大型工程的地质勘测工作,为重庆在新中国成立初期的基础建设立下了汗马功劳。

在基础地质调查方面,西南地质调查所同样成绩斐然,创造了多个“首次”:首次完成西南地区1:100万地质填图,首次系统开展西南地区矿产资源调查,首次建立西南地区地质资料库……这些开创性工作为西南地区经济建设提供了坚实的地质科学依据,也为全国地质事业的发展作出了重要贡献。

西南地质调查所的地质专家们不仅在专业领域成果卓著,还悉心培育了一批优秀地质人才,为新中国的地质事业储备了宝贵的人力资源。开设了“钻探地质训练班”“测量人员训练班”“重庆地质勘探干部学校”,年均培训技术干部约1000人,为国家培养和输送了当时急需的地质技术人才。1950—1956年间,西南地质调查所(西南地质局)职工人数增长至4000余人,成为当时全国汇聚地质学家数量最多的地质单位,为新中国的地质事业储备了雄厚的人力资源,为后续地质工作的持续推进奠定了坚实基础。

地质大家在重庆的引领和开创

黄汲清1928年毕业于北京大学地质系,1935年获瑞士浓霞台大学理学博士学位。早在20世纪40年代,便投身于中国地质构造的深度研究。他开创性地提出“陆相生油”理论与多旋回构造运动说,有力地打破了西方学者“中国贫油”的论断,为我国石油勘探开拓出全新方向。通过对中国大地构造的细致剖析,黄汲清明确指出中国陆相沉积盆地具备生成石油的地质条件,并据此绘制出我国首张石油预测图,精准圈定多个极具潜力的石油资源区域。

在担任西南地质调查所所长及后续地质局局长期间,黄汲清以身作则,亲力亲为,带领工作人员踏上艰苦且成果丰硕的考察征程。他的卓越贡献,为西南地质调查所的创立与发展奠定了坚实基础,在我国地质事业发展历程中留下了不可磨灭的印记。后来在大庆油田、胜利油田等一系列重大石油发现过程中,黄汲清的理论发挥了至关重要的指导作用。大庆油田的成功勘探,正是源于他对松辽盆地地质构造的精准判断与前瞻性预测,助力我国一举摘掉“贫油国”的帽子,极大地推动了我国石油工业的蓬勃发展,对国家能源安全与经济建设影响深远。一直到1992年,我国的石油资源不但能百分之百自给还能对外出口。

被誉为“中国地质之父”的李四光先生也与重庆有着不解之缘。1944年12月,中央研究院地质研究所迁至重庆小龙坎,时任所长的李四光也在此居住。1945年4至5月,李四光在重庆大学举办了《地质力学的基础与方法》系列讲座,这一创举标志着他最为重要的理论创新成果——“地质力学”走向成熟。在渝期间,在周恩来同志的引导下,李四光积极参与“中国科学工作者协会”的创立工作。1945年7月1日,“中国科学工作者协会”在沙坪坝正式成立,竺可桢担任理事长,李四光出任监事长。该协会成立后,在周恩来等中共中央南方局同志的领导下,迅速成为统一战线上团结科技界人士的重要力量。这一协会的组建,为西南地质调查所日后吸纳优秀专业人才、开展大规模地质科研工作营造了良好的人才交流与协作氛围。

重庆地矿局传承薪火找矿报国

1956年9月,中央地质部指示“撤销大区地质局,建立省地质局”,西南地质局光荣地完成了其历史使命。自那以后,一代又一代地质人在这片热土上挥洒汗水、辛勤耕耘。重庆市地矿局及其下属地质队伍,传承着西南地质调查所精湛的专业技能、坚韧不拔的奋斗精神和深厚的家国情怀,在巴山渝水间踏出坚实的奋进轨迹。

1985年,南江地质队作为主力勘查单位完成的“在复杂地质险峻山区修建成昆铁路新技术”项目荣获了首届国家科技进步特等奖,彰显了卓越科研实力。

2004年,205地质队建成的四川九寨沟马脑壳金矿,属华南川陕甘“金三角”成矿域内大型的卡林型金矿之一,是西部首座年产吨金的露天岩金矿山。

2007年,208地质队创新了中国岩溶地区红层找水理论与方法,实现了我国红层找水领域的重大创新突破,牵头编制了我国首部岩溶地区找水勘查标准,解决了60余万人饮水难题,为保障民生、促进地方经济社会发展作出突出贡献。

2013年,205地质队在大足兴隆锶矿深部整装勘查中取得重大突破,探明一个目前亚洲最大的锶矿床,资源量达2500万吨,使重庆成为我国重要锶矿资源基地。

2016年,607地质队在中国最大的“锰三角”实现锰矿深部找矿重大突破,改写了“大塘坡式”“陡山坨式”锰矿在重庆无大型矿床的历史,为我国锰矿资源保障增添重要力量。

2020—2022年,作为重庆市地质灾害防治技术支撑主力军的重庆市地矿局直属队伍连续3年入选全国地质灾害成功避险十大案例,包括重庆云阳“7·17”滑坡避险、忠县“8·28”两河社区滑坡、武隆“5·28”陡磊子特大滑坡等。这些成功避险、挽救人民群众重大伤亡案例背后,是重庆市地矿局地质工作者的日夜坚守与辛勤付出。

2021年,重庆市地矿局率先在全国地灾防治一线建立临时党支部,实现党的建设在地灾防治一线全覆盖,引领广大地质工作者不畏艰险、顽强拼搏。同年,136地质队“动力煤地下原位燃烧采热及直接碳埋藏技术”获科技部首届全国颠覆性技术大赛优胜奖,是全国能源资源领域和重庆市唯一获奖项目,并在2023年全国产学研创新成果与产业技术需求发布会上作为重点项目发布,为能源领域绿色低碳发展提供了新路径。

2023年,重庆市地矿局聘请了第十四届国际矿床成因协会主席、我国矿床学领域在三大国际组织中获得终身学术成就奖的第一位矿床学家、国家新一轮找矿突破战略行动专家组组长、中国工程院院士毛景文和国际滑坡协会第三任主席、中国地质环境监测院(自然资源部地质灾害技术指导中心)首席科学家、中国工程院院士殷跃平两位国际顶尖行业学术权威分别担任局地质矿产专家委员会和地灾防治专家委员会主任,如此高规格配置在全国各省(自治区、直辖市)地矿局中独树一帜。同年,市地矿局成功当选汇聚两院院士最多的全国十大产学研协同创新平台——中国矿产资源与材料应用协同创新平台理事长单位,进一步提升了行业影响力。川东南地质大队在城口县勘查到储量达1.4亿吨的世界最大碳酸钡矿床;与新疆阿克苏地质大队、新疆物化探大队通力合作,作为主力技术支撑,助力新疆火烧云铅锌矿成为目前国内最大、世界第六大的铅锌矿,得到第十四届国际矿床学会主席、全国新一轮找矿突破战略行动专家组组长毛景文院士的高度评价。208地质队川渝共建古生物与古环境协同演化重庆市重点实验室牵头编制的全国首部古生物行业标准《古脊椎动物化石发掘与修复装架技术规程》(DZ/T0440-2023)由自然资源部正式发布施行,实现了我国构建化石保护技术标准体系零的突破。

2024年,107地质队在中国最大的铝土矿带取得重大找矿突破,为我国新增一处大型铝土矿,并在非洲找到一处超大型铌钽矿,为国家资源安全保障贡献重要力量。同年,地矿测试中心创新成立全国同行业首个AI地矿研究院——重庆市AI地矿研究院,开启了地矿领域与前沿科技融合的新篇章。

近年来,重庆市地矿局每年派驻360余名地质工程师驻守全市所有区县,累计开展8457次地灾应急调查处置,成功预警处置105起灾情,避免了1800余名群众可能伤亡,挽救财产损失近百亿元,有效保障了人民群众的生命财产安全。第三届国际滑坡协会主席殷跃平院士评价该局在地灾防治领域已达到国内领先、国际一流水平。

站在新的历史起点上,重庆市地矿局将深入学习贯彻党的二十届三中全会精神,全面贯彻落实市委六届六次全会精神,以传承为基,以创新为翼,聚焦地质矿产勘查开发主业,主动服务融入新发展格局,因地制宜培育地矿新质生产力,积极推动局属事业单位向科研型事业单位转型发展,努力为重庆“六区一高地”建设贡献地矿智慧和力量,在新时代地质事业发展征程中续写更加辉煌的篇章。

75年栉风沐雨,75年薪火相传。回顾西南地质调查所75载光辉历程,不仅是对往昔奋斗岁月的深情回望,更是向着未来宏伟蓝图的激昂展望。其辉煌过往,是一部镌刻着拼搏与奉献的壮丽史诗,时刻激励着新时代的地质工作者。在以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业的新征程上,广大地质工作者将传承先辈们的精神火炬,以更加坚定的信念、更加饱满的热情、更加扎实的工作,勇立潮头、奋楫争先,用智慧与汗水续写地质事业的崭新篇章,为保障国家能源资源安全、推动经济社会高质量发展作出新的更大贡献。

文/图 重庆市地矿局办公室