|

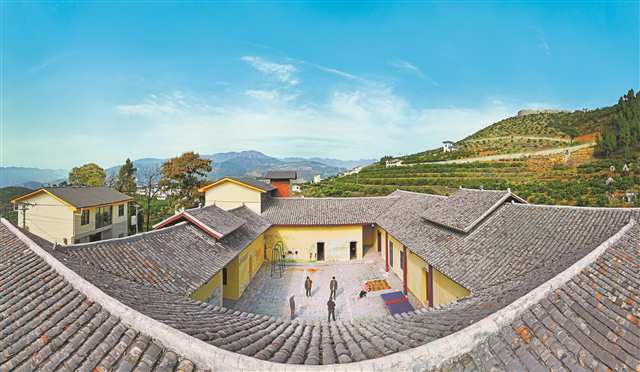

奉节县草堂镇欧营村,青瓦黄墙的四合院村史馆让欧营的千年乡愁成为农文旅融合发展的“新引擎”,助力和美乡村建设。(资料图片)特约摄影 钟志兵/视觉重庆 |

|

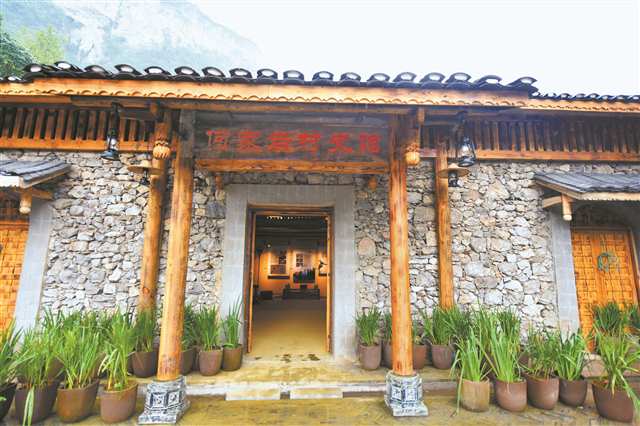

酉阳县花田乡何家岩村村史馆。(受访者供图) |

|

巫山县竹贤乡下庄村,观众在了解下庄人修路的事迹。(资料图片)记者 尹诗语 摄/视觉重庆 |

|

江津区先锋镇,游客在乡情馆参观游览。(资料图片)记者 齐岚森 摄/视觉重庆 |

核心提示

一馆村史,几度乡愁。竹筐瓦缸,蓑衣斗笠,粮票织机,每一件展品,背后都有一个故事、一段生活、一种传统。

前不久召开的中央农村工作会指出,要扎实推进乡村建设,繁荣乡村文化。巴渝大地上,村庄星罗棋布,一些村庄建起村史馆,记录岁月变迁,讲述乡土风情,承载振兴之变。

然而,相当一部分村史馆“千馆一面”,重形式、轻主题;有的虽已建好,但功能单一;有的缺乏运营,留住了乡愁,却引不来游客。

如何让村史馆“活”起来?近日,记者进行了调查采访。

1月22日,九龙坡区陶家镇九龙村,三三两两的村民走进村委会,他们不是来办事,而是来逛“博物馆”的。

村委会内建有一座村史馆,馆内的展品,除了算盘、竹编、木桶,还有清代、民国时期的老物件。文化墙上,挂着这些年村庄变迁的老照片,产业布局的规划图,以及重庆市首批巴渝和美乡村的荣誉证书。

“馆内100余件展品,大多是村民自发捐赠,我们想用这些展品,呈现九龙村的发展变化。”九龙村党支部副书记李小龙介绍。

一座村史馆,一部变迁史。在重庆,一些像九龙村这样的村庄,开始探索建立村史馆,记录一村之史,留下悠悠乡愁。

问题 千馆一面,成了杂物馆

探索 “就地取材”浓缩乡村变迁

青瓷花灯碟、青花小瓷碗、大陶罐……这些在博物馆才能看到的清朝古董,竟藏在一座村史馆内——这些老物件,是九龙村村史馆的“镇馆之宝”。

2020年,九龙村要建村史馆的消息传出,村民的参与热情很高,有的翻出收藏的报纸,有的拿出老木家具,还有的抱来各种陶瓷器物,很多还是古董。

为何村民家中藏有这些老物件?

陶家镇文化服务中心主任谢国花介绍,陶家地名有三说,其中一种说法是陶家古时盛产陶瓷,品质良好,有着“此地陶嘉冠巴州”之誉。村民手中的陶器,一定程度上印证了这一观点。

村史馆收集到30余件陶瓷,同时还有清代的木窗花、木雕、深浮雕木刻等物品。这些展品,说明过去九龙村人拥有着精湛的手工技艺,当地的经济发展水平也较高。

“但在前些年,九龙村并不富裕,青壮年大多外出打工,全村户籍人口2500余人,常住人口只有700多人。”李小龙说。

在去年公布的107个巴渝和美乡村名单中,九龙村却赫然上榜。

文化墙上一张张场景照片,记录了九龙村的变化:2011年,建成海棠基地;2014年,举办全镇首届海棠旅游节;2018年,成立九慧合作社,打造经果林……种种发展,形成了如今的九農溪谷、九農水韵、九農洞天、九農果林4大产业布局。

其中,九農溪谷是集会议、餐饮、休闲娱乐、住所为一体的农文旅综合体;九農水韵是占地150亩的大闸蟹养殖区;九農洞天建有火锅烧烤城、音乐广场、星空木屋;九農果林栽种有650亩经果林。

重庆一些村庄也因地制宜建立起村史馆,讲述当地的乡村故事。

例如产业故事——梁平区竹山镇猎神村村史馆,讲述了当地关闭矿厂,打造精品民宿群和“猎神三巷”;又如红色故事——江津区吴滩镇郎家村村史馆,通过修复聂荣臻元帅儿时就读的冲口私塾和聂氏染坊等红色遗址,传承革命精神;再如移民故事——奉节安坪镇是首批三峡移民试点乡,该镇三沱村村史馆通过记录三沱人从渔民到果农的生活变迁,传承三峡移民精神。

专家点评>>>

市农业农村委社会事业处处长刘明:

一些村史馆的建设,存在“千馆一面”的问题,摆上几把扫把,放上几副农具,展示内容趋同,陈列形式“粗线条”,使其文化价值打了折扣。“十里不同风,百里不同俗”,每个村庄都有独特的人文历史和风情韵味,村史馆的内容应“千姿百态”,就地取材挖掘这些资源,讲好乡村发展故事。

问题 功能单一,展示“成绩单”

探索 打造地标景点推动农文旅融合

“朝辞白帝彩云间,千里江陵一日还。下一句是啥子?答对送脐橙哦!”

1月20日,奉节县草堂镇欧营村村史馆内,第一书记易宁与村民玩起“COSPLAY”(角色扮演),他们脱下农装,换上古服,化身“诗仙”“诗圣”,与游客互动。

欧营村种有7500余亩规模脐橙,年收入超过8000万元,但旅游产业一直是该村的发展短板。这几年,这座“橙乡”新添了文化味儿,发展起乡村旅游。变化,正是源于村史馆的建成。

欧营村村史馆的主体建筑是一座四合院,建于上世纪70年代,其间由于缺乏修缮保护和利用,逐渐闲置荒废。

2021年,重庆中国三峡博物馆对口帮扶欧营村。时任欧营村第一书记向云宪建议,将闲置四合院改建为村史馆,成为旅游地标,继而发展乡村旅游。

三峡博物馆工作人员张莉与团队受邀来到欧营村,通过走访调研、梳理文献等,挖掘欧营村的古往今来。

“欧营村有1700多年历史,相传李白、杜甫曾到此造访,上世纪70年代,全村开始种植柑橘,发展至今,成为我市首批‘一村一品’示范村。”张莉结合这些信息,为村史馆设置“天生欧营”“传说欧营”“民聚欧营”“小康欧营”“现代欧营”5个单元主题。

自开馆以来,每年脐橙上市时,欧营村要接待2000多名游客,他们在采摘游玩的同时,还会到村史馆逛逛,了解这里的地理风貌、物产特色、乡土文化。

“未来,欧营村还将围绕村史馆,打造乐橙主题中央街、橙园八阵娱乐区,届时来村上的游客将会更多。”易宁说。

在重庆,一些村庄类似欧营村,把村史馆打造成为当地的旅游地标,推动农文旅融合发展。

例如,巫山县竹贤乡下庄村,通过打造村史馆下庄人事迹陈列室,展示下庄修建“天路”的历程,赓续脱贫攻坚精神,发展红色旅游;酉阳县酉水河镇河湾村,通过打造村史馆土家族传统建筑艺术博物馆,发展非遗研学游;潼南区塘坝镇天印村集中展列农耕时期生产、生活用品100余件,发展农耕体验游。

专家点评>>>

重庆市文化和旅游协会文旅教育分会秘书长张云耀:

一些村史馆在建成之后,功能单一,有的用来“晒”当地发展的“成绩单”,有的则记录村庄发展的“流水账”。而村史馆作为村级博物馆,本身就是亮眼的旅游地标,可以通过整理、挖掘当地的红色历史、非遗项目、农耕传统,推出红色旅游、非遗研学、农事体验等乡村旅游,继而推动农文旅融合发展。

问题 缺乏运营,引不来游客

探索 举办活动为村史馆“引流”

花田乡何家岩村村史馆是酉阳县首座村史馆,去年这里的游客接待量超12万人次,人气火爆。

何家岩村史馆于2021年建成,由上个世纪五六十年代修建的“干打垒”粮仓改建,馆内展示了花田贡米600余年的种植历史,以及土家族西兰卡普服饰、苗族刺绣等非遗产品。

“起初的时候村史馆可没这么热闹。”花田乡宣传委员冉承平介绍,开馆一年多,馆内没啥人影。

从门可罗雀到门庭若市,转变源于一场“云稻米”认养活动。

2022年5月,腾讯“云稻米”团队帮助何家岩村开发上线了一款“何家岩云稻米”小程序,将300亩稻田搬上“云端”,用一袋米让乡村与城市产生连接。

不到30个小时,“何家岩云稻米”一期项目上线的3.8万平方米稻田被订购一空,9625名认养用户成为何家岩村的“农场主”,帮助52名种植户提前锁定收益,村集体收入近480万元。

得益于这次认养活动,这一年,何家岩村共接待游客近6万人次。这些游客有的是认养用户,有的则是通过认养活动想了解何家岩村的网友,古寨中的村史馆,成了他们的打卡地之一。

大部分村史馆在建好之后,虽然留住了乡愁,但缺少运营推广,引不来游客。何家岩村举办“云稻米”认养活动,最初主要目的是帮助村民销售贡米,但同时也为村史馆带来了流量。这一通过开展活动为村史馆“引流”的做法,其他乡村也进行了探索。

例如,黔江区石会镇中元村村史馆组织志愿者参加对山歌、跳摆手舞、舞龙舞狮等民俗活动,长寿区凤城街道永丰村村史馆推出“跨越时空寻家书・童心向党寻足迹”等研学活动,荣昌龙集镇清河村村史馆收藏有夏布产品及织造工具,开展夏布制作非遗技艺学习活动。

专家点评>>>

《改革》杂志社副总编辑、研究员丁忠兵:

许多村史馆缺乏有效的运营推广手段,难以在更大范围内形成品牌效应和文化影响力,以至于发展难以为继。根据不同的特色传统和乡土特色,乡村可举办各类主题活动,如民俗文化节、乡村摄影展、农耕体验活动等,邀请专家学者、老村民定期开展讲座、研讨会,讲述乡村历史、文化、发展等方面的内容,为村史馆汇聚人气。

【他山之石】

村史馆典型案例

四川省乐山市夹江县马村镇石堰村村史馆:以国家级非遗“竹纸制作技艺”为核心,对石堰村及周边碧山村、杨湾村等造纸村落的历史风貌、产业分布、生活民居、造纸工艺、纸乡民俗等方面进行整体呈现,形成展览、休憩、文创售卖、休闲等不同功能分区的综合性空间。

陕西省旬阳市棕溪镇王院村村史馆:以“奋进”为主题,系统展示村庄30年脱贫致富的历程。展馆通过老照片、旧物件和村民口述史,记录脱贫攻坚与乡村振兴实践,不仅是文化展示空间,还兼具便民服务、农产品展销等功能,成为村庄公共活动中心。

湖北省十堰市郧阳区柳陂镇龙韵村村史馆:将科技赋能与文化传承相融合,通过光电技术和数字沙盘,还原24个搬迁村原貌,结合老照片、实物展品和多媒体互动,生动展示村庄的变迁历程。

浙江省湖州市安吉县天荒坪镇余村村史馆:以“两山”理念为主题,生动展现了村庄从“卖石头”到“卖风景”的转型发展历程,馆内设有“绿水青山就是金山银山”理念诞生地纪念碑、发展历程展区、生态产品展示区等,是了解“两山”理念的重要窗口。

【记者手记】

村史馆要成为乡村“成长日记”

苏畅

了解一座城市,最好的方式就是去博物馆。对于村庄而言,亦是如此。

一座村史馆,一部变迁史。悠久的文化遗存、质朴的乡土风情、丰富的民俗民风,人们在这里坐上“时光机”,找到来时的路,品味悠悠乡愁。

但村史馆不应只是怀旧工具,它不是封存过去的玻璃罐,而是与村庄同呼吸的活档案。记者在采访时看到,一些村史馆的展品数年未变,但村庄在一直发展,这些村史馆成了“老古董陈列馆”。

记者认为,村史馆应成为乡村“成长日记”,要动态更新村庄的“生命年轮”,与村庄“共同成长”。

在内容上,村史馆既要“记录过去”,也要“同步当下”,不光陈列老物件,还要定期补充“新记忆”,从返乡青年的创业照片,到乡村产业的发展现状,再到“村BA”的比赛场景……让村史馆成为村庄发展的“实时纪录片”。

在功能上,村史馆在展示本村特色产业的同时,也可同步设立直播间,销售相关产品,发展“乡愁经济”。此外,村史馆还可增设传统手工艺坊,游客可在此体验非遗技艺,下单定制产品。

在形式上,村史馆可运用数字技术,让老物件与游客互动,增强沉浸式体验感。此外,村史馆还可建立村庄的数字档案库,用数字技术打造“云上村史馆”。