|

巫溪红池坝森林公园 |

|

重庆最高峰——阴条岭 |

|

蒲莲镇老鹰茶种植基地 |

|

兰英大峡谷 |

|

天元乡象坪村多彩树林 |

|

国家一级重点保护动物—金雕 |

|

红腹锦鸡 |

|

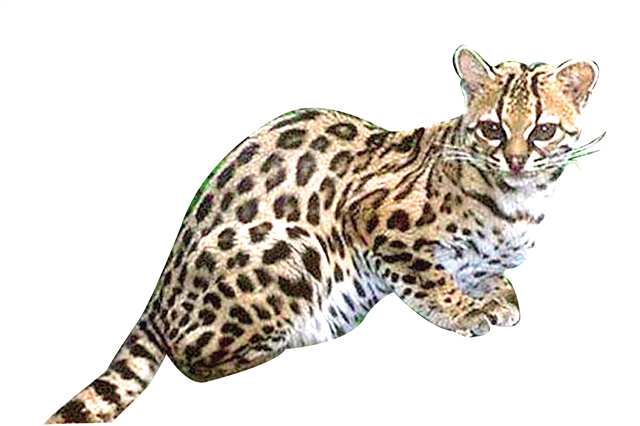

濒危物种——豹猫 |

核心提示

这里有灵动的水:境内162条大小河流蜿蜒流淌,地表水出境考核评价断面均达到Ⅱ类及以上水质标准,清澈见底的后溪河为常年保持Ⅰ类水质的河流。

这里有壮美的山:绵延起伏的大巴山造就独特的山形地貌,海拔2796.8米的阴条岭直插云霄,被称为“重庆第一高峰”。

这里人与自然和谐共生:划定并严守生态保护红线面积2071平方公里,有野生植物7191种、脊椎动物373种、昆虫830种,被誉为“天然物种基因库”。

这里是“天地灵巫,融水汇溪”的巫溪。

近年来,巫溪逐绿前行,牢固树立和践行绿水青山就是金山银山理念,持续加强生态文明建设,深入打好污染治理生态保护攻坚战,提升生态系统多样性、稳定性和持续性,全面筑牢长江上游重要生态屏障,努力绘就生态文明建设新画卷。

“让绿色生态成为巫溪高质量发展最靓丽的底色,为美丽重庆建设贡献更多巫溪力量。”巫溪县相关负责人说。

绿水长流

筑牢长江上游重要生态屏障

5月,市生态环境局公布2023年度重庆市美丽河湖优秀案例,大宁河成功入选。大宁河在巫溪县境内全长124.5千米、流域面积3020平方公里,素有“百里画廊”“天下第一溪”的美誉,是长江上游生态屏障的重要组成部分。

为了守好一江碧水,巫溪以水资源保障、水生态保护、水环境治理为重点,逐步推动大宁河实现“有河有草,有草有鱼,人水和谐”新篇章。

加强水资源保障,实现“有河有水”。印发《巫溪县小水电站生态流量监督管理办法》,明确生态优先于发电原则,小水电站生态流量足额下泄,基本消除河道脱水、断流等问题,增加流域环境容量,有效减少了因减脱水引起的河道生态问题。

加强水生态保护,实现“有鱼有草”。持续加强岸线保护,完成碍洪排查点位418处;依托渝东北岭谷区生态保护修复项目和“两岸青山·千里林带”等重点项目建设,在大宁河两岸实施6.55万亩生态修复建设;开展增殖放流,投放白甲鱼、裂腹鱼、金沙鲈鲤等品种鱼苗210万尾以上,极大地丰富和增加了大宁河流域鱼类种群数量。

加强水环境治理,实现“人水和谐”。印发实施《巫溪县水污染防治规划》,定期开展三峡库区大宁河消落区蓄退水安全监测,建立三峡水库次级河流清漂长效机制,及时消除各类安全隐患和影响库区流域水环境安全的违规违法行为。

去年,大宁河花台国控考核断面水质稳定保持Ⅱ类及以上;今年1—7月综合评价,更是达到I类水质标准。

如今的大宁河以清澈碧绿著称,成为巫溪以治水为重点打好污染防治攻坚战的生动案例。

“巫溪是长江上游的重要水源涵养区和补给区,长江一级支流大宁河、梅溪河、汤溪河的源头均在巫溪,年径流量占长江流域年径流量的0.5%。如何更好担起‘上游责任’成为全县生态文明建设的重中之重。”巫溪县生态环境局相关负责人说。

为了守护江河之美,巫溪推动数字赋能,初步建成全县重点污染源、饮用水源及地表水监控系统项目,接入约30处饮用水源地、2个饮用水源自动水质监测站、4个空气微站、2个高空瞭望等重点监管点位,不仅可以在线查看已接入的污染源信息,还实现水污染AI识别,及时发现和处理水污染问题,保障人民群众的健康和生态环境的安全。

目前,全县主要河流水质均达Ⅱ类水质标准及以上、水体优良比例为100%。“一边是碧波荡漾的河水,一边是草木葱茏的河岸,置身其间,看水清鱼跃、碧水相连,幸福感油然而生。”宛如山水画的优良水生态引来众多游客赞不绝口、流连忘返。

青山常在

守护多样之美促进万物共生

5月,在重庆阴条岭国家级自然保护区内,当地红外线相机记录下亚洲黑熊“亲子游”的画面:一只体型大而肥壮的亚洲黑熊游走在一片荒草地,另一只小熊憨态可掬,这一大一小亚洲黑熊在大山里悠闲觅食,场面温馨。

黑熊只是生活在阴条岭的众多珍稀动植物之一。据介绍,重庆阴条岭国家级自然保护区拥有国家一级保护植物如珙桐、红豆杉等15种,保护区内还栖息着300多种国家重点保护的珍禽异兽,如金雕、林麝、梅花鹿等。

“生物多样性是衡量一个地区环境质量和生态文明程度的重要标志,巫溪的生物多样性在市内罕见、全国少有。”巫溪县生态环境局相关负责人介绍,全县有野生植物7191种、脊椎动物373种、昆虫830种,不仅是三峡库区和全市最大的天然生物物种基因库、大巴山生物多样性保护优先区的核心区,也是秦巴山地及大神农架生物多样性关键区的重要组成部分。

为了让生物多样性保护工作更具系统性、专业性,重庆市生态环境科学研究院、重庆阴条岭国家级自然保护区管理事务中心、巫溪县生态环境局三方建成重庆市阴条岭生物多样性综合观测站。通过建立“综合观测站+固定观测点”相结合的模式,购置涉及气象监测、红外相机、野外定点环境因子自动采集、马氏网等设备100余个(套),累计调查获取到植物群落结构基础数据1.5万余条、环境数据4万余条、红外相机数据5万余条,记录野生重点保护植物50余种和保护动物52种,为保护区生物多样性保护工作提供扎实的科学依据。

从首次发现新纪录物种——国家二级重点保护野生植物毛杓兰到考察调研中新发现“巫溪铁线莲”“巫溪虾脊兰”“多裂繁缕”“三峡白前”“巫溪马铃苣苔”5个植物新品种,重庆阴条岭国家级自然保护区内每一种生物都有姿态,每一种生物都有独特的生活习性,当地保存完好的生物多样性成为了全市生物多样性展示的重要窗口。

为了更好推进生物多样性保护,巫溪县生态环境局通过“国际生物多样性日”“世界环境日”,定期开展“野生动植物保护宣传日”等活动,着力提升自然保护地群众关注度;将辖区内各类自然保护区、风景名胜区作为“绿盾”工作重点,担负起生态环境总体监管责任,累计完成“绿盾”行动7个问题整改销号和2171个国家、市级卫星遥感监测疑似问题核查。

如今,中国生物多样性保护的巫溪实践已经化为“样本”,深植于生物多样性保护的每一个环节之中。下一步,巫溪将努力争创“重庆市生物多样性体验地”,持续开展“绿盾”自然保护地强化监督,促进人与自然的和谐共生。

生态修复

防治土壤污染用好每一分田

“山高峡深一线天,九山微水一分田”既是巫溪自然环境的真实写照,也凸显了耕地资源的珍贵。

“土壤污染又被称作‘看不见的污染’,对生态环境影响深远,但却不易察觉。因此,对土壤污染状况的排查和评估就显得尤为重要。”巫溪县生态环境局相关负责人说。

为了建设“净土”家园,巫溪一方面强化污染地块管控,加强污染地块开发利用准入管理,对存在土壤污染的工业用地和农业用地有序调整,强化空间用途管制,加强工矿企业污染防治,完成重点企业的重金属污染源排查和渣场及尾矿库调查,巫溪县宏达化工有限责任公司地块治理修复项目污染地块安全利用率达100%。

另一方面,加强土壤环境监管,通过全国污染地块土壤环境管理系统录入并共享疑似污染地块名录、污染地块风险管控和修复名录,督促指导土地使用权人开展土壤污染状况调查评估及污染防治工作,全县未发生污染地块违规开发建设情况、未发生疑似污染地块未经调查评估直接进入供地程序的情况。

今年上半年,全县完成5个地块土壤污染状况调查和5个重点区域耕地周边涉镉重金属污染源排查整治,持续推进重庆市农用地安全利用示范项目,建设用地安全利用率、受污染耕地安全利用率均达100%。

此外,巫溪全力推进“无废城市”建设,动态更新危险废物产废单位清单、危险废物经营单位清单等“五个清单”;实施固体废物资源化利用和危险废物(医疗废物)安全处置工程,一般工业固体废物综合利用率达90%以上,危险废物安全利用率达100%。

蓝天白云之下,绿水青山之间,一幅幅自然、和谐的画面,记录着巫溪最真实的生态之美,见证着全县建设更高水平山清水秀美丽巫溪的生动实践。

链接>>>

加快推进国家黑臭水体治理试点 助力打造山清水秀和美乡村

8月6日,峰灵镇峰灵村二社村民佟桂远和谭定香漫步在河道边,眼前的小河水波荡漾,清澈见底,水草在水底摇曳,不禁发出感叹:“曾经的臭水沟经过整治后变干净了,两岸的景色也变美了……”

破解农村黑臭水体治理难题是持续改善农村生态环境的关键。今年,巫溪成功入选2024年国家农村黑臭水体治理试点城市,实施“控源截污、清淤疏浚、水生态修复”3大类工程进行水体治理,编制《重庆市巫溪县农村黑臭水体治理试点项目实施方案》,加快推进农村黑臭水体清零。

为了尽快实现“全面清零、全域创建、长制久清”总体目标,巫溪按先易后难、先小后大、先点后面的治理思路开展“一水一策”的综合治理,倒排工期、挂图作战,切实做到分批实施、动态清零;发挥考核指挥棒作用,把农村黑臭水体治理工作纳入生态报表、生态环境保护督察问题清单及单位年度考核重要内容,推动决策部署落实;属地乡镇(街道)建立健全工程设施相关运维管护长效机制,明确各级河长黑臭水体整治第一责任人监管职责,定期定点开展黑臭水体水质监测,及时发现问题、整改问题。

当下,巫溪正努力探索山地季节性黑臭水体治理新模式,计划2024年底全面完成黑臭水体治理,为全市和全国黑臭水体治理贡献经验。

刘钦 孔德虎 图片由巫溪县委宣传部提供