|

8K球幕电影《大足石刻》 摄/罗国家 |

|

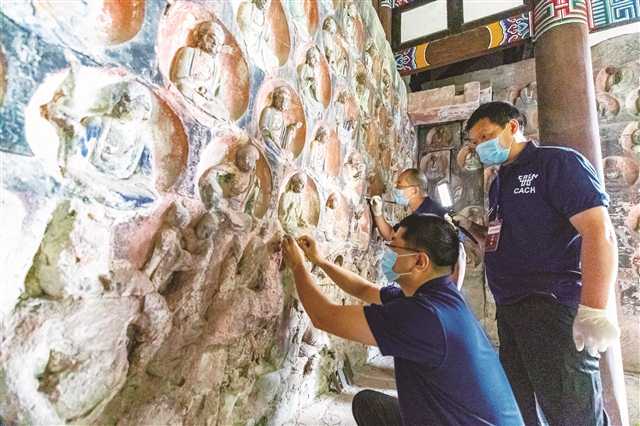

大足石刻小佛湾修复场景 摄/瞿波 |

|

航拍大足石刻宝顶山景区北宋街 摄/黄舒 |

核心提示

1月12日,东北地区百家旅行商和媒体到大足开展考察踩线活动并签订合作协议,启动“足”惠东北、石刻有约——东北三省游大足定向惠游计划。两地游客互游,在景点门票、酒店住宿等方面可享受多项优惠。

回望2023年,无论是“淄博烧烤”“贵州村BA”,还是新晋顶流“尔滨”,一个个现象级文旅事件无疑为各地政府部门带来了新思考。

“出圈”并非偶然。“在文旅产业全面复苏的背景下,应该更加注重提升营销意识,放大城市特色,讲好城市故事,打响城市名片。”大足区相关负责人表示,一座城市要可持续性发展,要找到自身最独特的文化价值和旅游价值。

如何让游客不远万里奔赴一座城?如何锻造流量大、推广多的文旅项目、特色产品?在这一点上,大足从未停止探索与实践。

强基固本 保护好金字名片

千年风雨过,艺术天下殊。提及大足文旅,大足石刻是其中最闪耀的明珠。

大足石刻,是大足区境内摩崖造像的总称。其始凿于初唐,现存造像5万余尊,被誉为“东方艺术明珠”,是我市最具国际影响力的文化符号之一。

“我们现在所说的大足石刻,主要以宝顶山、北山、南山、石门山、石篆山的石刻为主,分布全区各级文物保护单位的石窟共有75处。”大足石刻研究院相关负责人表示,历史文化遗产是不可再生、不可替代的宝贵资源,必须把保护放在第一位。

新年伊始,大足石刻北山摩崖造像第176至180号窟段抢救性保护工程有序推进,争取在今年7月完工。

北山摩崖造像被称为“唐宋石刻艺术陈列馆”,是我国第一批全国重点文物保护单位。在依山开凿近300米的石刻长廊里,共编为290号,其中有造像264龛窟,第176至180号窟段是北山石刻中水害最为严重的区域之一。

“以我身后这一龛造像为例,此前长期受裂隙水的影响,导致造像表面出现了面流水,底部也出现一些生物病害,这些因素导致石质粉化的速度加快。如果不及时进行治理,则难以遏制风化的加剧。”大足石刻研究院保护工程中心主任陈卉丽介绍,石刻造像对岩体渗水、风化、生物侵蚀等自然的作用比较敏感,其中水害不仅侵蚀破坏石刻、滋生微生物,还会加剧石刻风化。

大足历来雨水丰沛,保护者与水的较量,从古至今。上个世纪五十年代开始,大足石刻前后开展数十次水害治理,效果并不明显。

“原来是头痛医头、脚痛医脚,现在是全面地勘察和治理。同时,得益于数字化手段的全面应用,保护工作已由以前被动的抢救性保护,转为主动的预防性保护。”陈卉丽介绍,如今在宝顶山,上百台数字监测设备安放于大足石刻的重要位置,它们时刻收集着气象、微环境、岩体含水率等关键数据。

大足石刻是室外文化遗存造像,千百年风吹日晒,雨雾侵蚀,容易出现渗水、石质风化等病害,需要定期“体检”,及时发现问题并进行治疗。多年来,大足实施了宝顶山千手观音造像抢救性保护工程等重大文物保护项目20多项,先后建成大足石质文物保护中心、大足石刻安全技术防范中心、大足石刻监测预警中心等科技平台,全面提升了石窟寺保护能力。

“目前大足石刻已基本形成从岩体加固、渗水治理、本体修复到预防性保护以及监测预警系统建设的全方位保护格局。”陈卉丽介绍,尤其是大足石刻文物医院为石刻文物提供从“诊”到“治”的规范化科学化服务,将会延续更多患病文物的生命。

值得一提的是,2023年宝顶山大佛湾水害治理工程(二期)顺利完工,在解决历史水害的基础上,控制水害的水源补给,并新建截水、排水系统,治理效果显著;成功举办的首届石窟寺保护国际论坛上,发布了《气候变化背景下石窟寺保护大足宣言》,展示了大足风采、形成了国际影响,更为全球石窟寺保护提供了中国方案。

挖掘内容 传承好石刻文化

“亲爱的游客们,您眼前的这龛造像是《父母恩重经变相》,它通过11幅充满生活气息的画面,表现父母含辛茹苦养儿育女的过程……”这是石刻小导游税明洁为游客讲解石刻文化的一幕。

2023年12月20日,大足举办了石刻小导游首届邀请赛,吸引了近200名学龄儿童参与。本次举办石刻小导游邀请赛,旨在进一步扩宽活动的影响力,增加更多的参与性、互动性,以赛带学、以赛带练,增强孩子们对文化传承的使命担当。

近年来,大足区围绕石刻小导游这一品牌活动,衍生出了多项有益探索,例如《石刻小导游》课本教材、中小学生石刻研学游等。

大足石刻作为我市唯一的世界文化遗产,其蕴含着“慈、善、孝、义、廉”等中华优秀传统文化基因,更是坚定文化自信、传承弘扬中华优秀传统文化的生动载体。

传承好石刻文化的前提,是挖掘研究阐释好石刻文化。大足石刻研究院相关负责人表示:“为将大足石刻蕴含的思想内涵和文化精髓提炼、展示出来,我们以学术研究为切入点,推动‘大足学’学科建设。”

以《大足石刻文化传播策略与新时代推进马克思主义大众化研究》为抓手,大足用好全国首批“大思政课”实践教学基地,深入挖掘大足石刻文化蕴含的价值标识,出版“大足学研究文库”系列丛书,考古报告《大足石刻全集》(11卷19册)填补了我国大型石窟寺编写和出版系列考古报告的空白,获得第八届中华优秀出版物(图书)奖。

在此基础上,大足研究解读造像蕴含的哲理,以平雕、浮雕、圆雕等方式将传统文化理念转化成通俗易懂、图文并茂的石刻“连环画”,用创新形式活化石刻,通过情景教学、网络布展等方式让沉寂的石刻同游客对话。

2023年,大足累计开展“石说新语”大足石刻进校园、进社区社教主题活动20余场。完成“五山”解说词的修编以及《大足石刻总录》《大足石刻志》《大足观音造像研究》出版。

1月11日,大足石刻研究院携手上海音乐学院成立中国音乐科研实践基地。双方将深入挖掘大足石刻艺术中的乐舞元素,从学术与实践两个维度,积极焕活大足石刻上的乐舞与古乐器,让它们从崖壁上走下来,活在当下,活在当世。

大足石刻研究院相关负责人表示,围绕“文脉延续、文化传承”这个关键,接下来将进一步加强与中国社会科学院、重庆社会科学院及高校合作力度,围绕大足石刻历史文化、大足石刻营建史、“两个结合”等开展系统化研究,把石刻文化发掘出来、提升起来、弘扬开来;让石刻文化伴随人们的生产生活一代接一代传承下去、发展起来。

古为今用 利用好流量密码

2023年12月9日,“美时美刻:中国丝路遗产数字活化科技艺术季巡展”和“遗产活化:历史与现实的有机互动”文化遗产论坛开幕式在大足石刻数字展示中心举行。

据悉,该展于2023年12月9日正式开展,展览共呈现数字交互、单频影像、数字插画、虚拟影像等多种类型作品97件,系大足石刻首次大规模新媒体作品展。

“开展以来,‘新’形式的大足石刻吸引了众多观众的目光,元旦小长假首日,大足石刻景区游览人数就达到5000人以上。”大足石刻研究院相关负责人表示,为让更多观众享受到文物数字化成果,闭展日期已延至2024年2月24日(农历正月十五)。

以文塑旅、以旅彰文。近年来,大足持续推进文化和旅游深度融合发展,始终坚持守正创新、对标国际一流,加快建设国际文旅名城,做靓享誉世界的文化会客厅、建强链接成渝的“两高”桥头堡,让大足石刻走下崖壁、与国际对话。

如今,千年石刻不再局限崖壁上,而是走进荧幕,与现代技术碰撞出了古今辉映的画面。

4K银幕影院上演的《天下大足》,以电影叙事方式突出大足石刻开创和历史演进过程;在8K球幕影院里,光影流动中,千手观音、涅槃圣迹等精选造像孪生再现,其文化内涵也在声情并茂阐释中娓娓道来。同时,大足石刻造像的数字化工程“云游·大足石刻”加紧推进,将通过数字采集与实景建模,深度还原这一唐宋石刻美学的旷世之作,让更多的人可以线上“云游”大足石刻。

紧扣大足石刻这个流量密码,2023年《跟着书本去旅行》16期大足石刻系列节目连续推出;石窟寺保护国际论坛宣传总浏览量逾5.13亿次;大足石刻、龙门石窟在云端首次“牵手”,“云上龙门 走进大足”阅读量突破5000万;“大足石刻”公众号年增粉逾7.2万……

“流量”变“游客量”。极佳的观赏体验吸引了众多游人前往游览,2023年,大足石刻景区购票游客达116.6万人,同比增长356.9%;门票收入9397.7万元,同比增长431.1%,均达历史最高水平。

在大足,与大足石刻相辉映的还有龙水湖度假区,它们与散落大足27个镇街的乡村旅游景点一起,绘就了一幅渝西地区绝美的人文风情画卷,也构建了大足“日月辉映、繁星闪烁”的文旅发展格局。

此外,为营造一个石刻文化和城市空间交融共生的城市,2023年7月26日,大足石刻文化城正式启动建设。大足石刻文化城以成渝中线高铁大足石刻站为基点,规划区域约36.6平方公里,布局了文化城核心区、海棠新城片区、大足母城片区、大南山片区等功能片区,重点布局千年一刻、未来之光等文化设施项目,将打造成为站城一体、产城景文融合发展的大足“未来城市封面”。

链接>>>

2023年川渝文旅融合按下“加速键”

●启动《巴蜀石窟全集》编撰工作,完成重庆合川、潼南,四川安岳、广元、巴中等地区80余处石窟寺3700余个龛窟的现场拍摄,整理图版近千张。

●编制完成《川渝石窟寺国家遗址公园(重庆片区)总体规划》等,为成渝地区双城经济圈建设赋能添彩,大足石刻获“巴蜀文化旅游走廊新地标”称号。

●持续开展省部级文物保护课题研究7项,推进川渝石窟保护研究中心、联合实验室及科技创新基地建设。

●川渝石窟寺保护传承与科技创新项目纳入成渝地区双城经济圈建设重大项目。

●携手资阳、乐山、武隆等共推巴蜀世界遗产联盟、巴蜀石窟文化旅游走廊联盟,累计推出旅游精品线路12条,主题旅游商品20余种。

●持续向安岳、乐至、潼南等川渝毗邻地区开展文物保护技术输出,协同完成石刻(窟)保护修缮。

●联合渝北、安岳法院成立“资大文旅巡回法庭”,加强大足石刻世界文化遗产生态司法保护。

刘茂娇 黄伟 马菱涔