|

人物名片

张者,国家一级作家,重庆市作协副主席、重庆文学院专业作家。代表作有长篇小说《桃李》《桃花》《桃夭》《零炮楼》《老风口》等,曾获庄重文文学奖,《小说月报》百花奖、重庆文学奖、茅盾文学奖入围。2022年,短篇小说《山前该有一棵树》获鲁迅文学奖。

张春晓 摄/视觉重庆 |

|

《收获》2021年第3期刊载《山前该有一棵树》。(资料图片) |

|

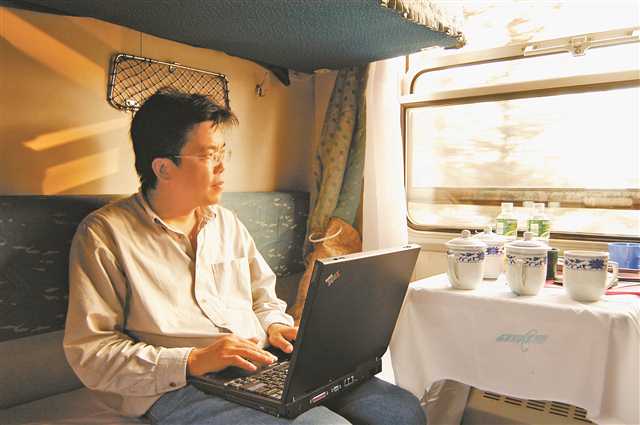

出差途中的张者利用一切时间写作。(张者供图) |

故事从2020年春说起。在重庆嘉陵江北岸的寓所里,作家张者一边喝茶,一边如往常一样,透过落地窗与鹅岭相望。

鹅岭山脚的嘉陵江南岸,在建中的重庆第一高楼正在施工。数个塔吊在空中向四面八方伸展,恍如树枝般又高、又细、又长。

张者眼里,那栋“楼”化作了的一棵“树”,正在生长。他的思绪开始飞翔。忽然间,他想起戈壁滩上的胡杨,传说中它三千年不死,死后三千年不倒,倒后三千年不朽。

“那是个看似寻常的春末早上,疫情渐散,我和全国人民一样,刚刚经历过一段居家抗疫的时期。那段日子我每天远眺对岸的鹅岭,我发现无论风云如何变幻,鹅岭始终沉默矗立,不发一语,兀自有力,这气质让我想起童年常见的胡杨,它们亘古而神秘。由山及树,再想到人,似乎有种共通的精神信仰——百折不挠,向死而生。这信仰多么值得致敬。”

2022年9月,回到那间面朝鹅岭的书房,张者接受了笔者专访,他如此诗意地回忆起短篇小说《山前该有一棵树》的写作缘起。但他也笑着补充,创作冲动来临时绝非如此云淡风轻,真实的感受,是“如同胸中刮起了飓风,表达的欲望在持续地翻滚奔涌”。

那些伴随激烈情感奔袭至笔端的文字构筑成张者对故乡的一棵树的回望与想象,最终为他斩获了第八届鲁迅文学奖短篇小说奖。至此,张者又一次在文学之路上迎来了高光。

这份光荣同样属于重庆,重庆文学因此实现了在鲁迅文学奖小说门类零的突破。

写的是一棵树,又远不止一棵树

为这棵根植于记忆里的胡杨展开叙事,张者酝酿已久。

写下《山前该有一棵树》这个标题后,他的思绪回到了童年时的新疆生产建设兵团,那是个花草难觅、荒凉遍地的深山矿区。

他去新疆寻找父母,之前在河南信阳出生成长。对年幼的他来讲,这趟从中原前往边疆的旅行就像“一场意料之中又始料未及的‘放逐’”,夹杂着某种悲情和极大的不确定性。

“我出生后父亲去了新疆生产建设兵团,后来母亲也跟去了,于是我被托付给外婆,在农村度过了一段美好时光。那段日子有两个关键词:饥饿和快乐。可能是小孩子长身体吧,我总感觉吃不饱,只要闻到村里哪家厨房有香气就会直奔而去,反正村里都是亲戚。因为父母远在新疆,整个村子的大人都疼我宠我。我上房揭瓦,下塘摸虾,翻墙摘杏,下地偷瓜……特别淘气,外婆生气了要管教我,却又抓不住我,她裹过小脚走路很慢,我总是噌一下就跑得无影无踪。”

能让张者安静下来的是在大队做会计的外公。“我印象很深的一个画面,是外公下班回家时,夕阳西下,我迎面冲去抱住他,他就从口袋里掏出一颗水果糖给我,那真是甜蜜的回忆。”

跟着外公,张者还学写毛笔字描红。已经工作的两个舅舅也是那个年代少见的高中毕业生,他们爱书的习惯影响了张者,“后来去新疆,我的一大包行李都是最爱的连环画。”

带着巨大的难过远赴建设兵团,至少有一年的时间,张者都哭着喊着回河南。但他已经到了学龄,只能留在父母身边。“兵团每十天休息一天,称为‘大礼拜’,所以父母都很忙,没时间管我,我反而要帮着看管在新疆出生的弟妹。一年多过去,我才慢慢适应兵团生活。”

在《山前该有一棵树》里,张者奉献了他童年的记忆点滴。以新疆矿区为背景,他讲述了围绕移植一棵茂密而孤独的胡杨树到学校而发生的故事。那所用石头、红柳枝和油毡搭建的简陋学校,是他曾求学过的地方,那棵顽强的胡杨的移栽过程,他也曾亲身经历过。

“为什么几十年过去了我还对那棵树念念不忘?因为当时在寸草不生的天山南坡那个山沟里,我们太需要一棵树了。一棵树有时比水更重要。一口水只能解一时之渴,一棵树却能带来永远的绿荫。水关乎我们的生命,树却关系到我们的心灵,这不仅仅是遮荫那么简单。人类是从树上下来的,树是人类真正的精神原乡。”

这些思考,张者借小说里教语文的胡老师布置作文《树》的情节予以了表达。让一群在没有树的环境下生活的孩子写树,多少有些“残酷”,他的叙述却为“残酷”平添了几分诗意:

“胡老师就说,眼前没树,心中难道没有树吗?回家问问父母吧……同学们就写了很多不一样的树……父母们都是有故乡的人,他们来自五湖四海,为了屯垦戍边来到了新疆。他们每一个人心中都有一棵树,而每一种树都寄托着他们的乡愁。比方:写黄葛树的父亲是四川人,写大槐树的父母是北京人,写大榕树的老家是福建人……我爹是河南人,他给我讲了门前大桑树的故事。”

“动笔写这一棵树,才发现我写的远不止这一棵树,甚至写的不仅是树,本质还是人。”张者坦言,随着文本的推进,他意识到并非树本身令他魂牵梦萦多年,他难忘的是那个生存环境极不完美之地人和树的生存,因为“从不完美中发现完美,便是爱这世界的方式”。

“张者小友,这条路很长很苦,要加油哦”

“很大程度上讲,我的精神原乡根植于新疆。”张者说,他真正与文学结缘也是在新疆。

“我的幸运在于,来到新疆上学,兵团邻居几乎都是上海知青,他们为荒凉的矿山带来了上海的文化熏陶,也给我带来了更先进的文化启蒙。我第一次读到了小说,接触了文学。”

那时,很多上海知青都是没结婚的“单干户”,喜欢端个饭缸到处串门,走哪儿吃哪儿,大家彼此混得很熟。知青们从上海带来很多小说,张者看的第一本长篇小说《青春之歌》就是找知青借的。

“看得似懂非懂,脸红心跳,比如为什么两个年轻人恋爱写信,就用一个字称呼对方啊?虽然不懂男欢女爱,但也觉得很美。后来陆续看四大名著,看到《红楼梦》挺纳闷的,为啥宝玉和一群丫环也不干活上班,整天就知道瞎混?哈哈,差点看不下去。还有《堂吉诃德》,一个人傻傻地拿着大长矛斗风车?什么情况嘛?完全不懂伟大在哪里。”

哪怕读不太懂,张者也会坚持看完,因为借书都要用鸡蛋交换。“一颗鸡蛋借一本书,这是知青提出的条件。父母养了很多鸡,我总是偷偷拿鸡蛋换书看,所以不看完就太亏了,尤其《红楼梦》有上中下三册,还花了我三个鸡蛋呢。说来也怪,我偷拿那么多鸡蛋,好像从来没被父母发现。也许,他们装着不知道吧。”

广泛阅读令张者引人注目。“小学作文课上,语文老师发现,每次其他同学写500字都叫苦,我却能洋洋洒洒写2000字。那时写作文的格子纸都是油印,老师对我特别关照,其他同学发3张,给我发了100张。这更激发了我写作的兴趣,纸再多也要写完。”

中学时,他的散文《煤赞》经老师推荐发表在兵团《胜利报》上,这是他公开发表的第一篇文章。

1984年,张者带着文学梦来重庆,入读原西南师范学院中文系。这座美丽的校园自由而宽松,文学气息弥漫,遍地文学青年。

他在西师的文学圈子混得风生水起,曾发起小说学会并任会长,在五月诗社任秘书长,在电影学会任副会长,还被校报聘为副刊学生编辑。

大四那年,他在校公开举办了一次文学讲座,主题是“男人、女人与社会”,内容来自他的文学偶像张贤亮。“台下学生乌泱泱的,走道都挤满人,那感觉既紧张又真的爽!”

他写了大量的诗歌、散文和小说。不知道是不是某种巧合,张者在重庆发表的第一篇作品,也与树有关。

“我远道而来,在西师蛰伏了一年没写东西。”他笑着回忆,这篇处女作是关于黄葛树的散文,“这树挺有意思,冬天发芽冬天落叶,我从重庆的树想到河南和新疆的树,人生的经历就这样与文学创作第一次合流了。”

离开校园,张者先是留在重庆做记者,后到北大念法律系研究生,北大毕业后又成为《南方周末》记者。兜兜转转几十年,无论身处何种角色,文学创作从未远离他的生活。

与杨绛先生的一段交往,令张者终生难忘,也是他坚持创作的一股精神力量。那是2002年,他在撰写一个文化老人系列的抢救性采访,91岁的杨绛是他希望采访的对象。

“杨绛与钱钟书先生一样低调,起初对我是拒绝的。后来我说,‘我来找您,身份不是记者,而是写作者。’她说,‘那你把作品给我看看吧。’寄了作品,一个月后,她联系我,口气软了,称我‘张者小友’,说‘我们见见吧’。我激动地问啥时候见,她淡淡地说,‘等秋风凉了吧。’等到第一场秋雨下来,我赶紧打去电话,她说,‘行啊,找个好天气吧。’后来我就去她家聊了一天。那天,保姆时不时提醒老太太别说了当心累着,她却说,‘别管我,今儿我高兴。’”

杨绛与张者聊了很多。“聊起钱钟书先生和《围城》,她说当时钱先生做学问,有段时间累了,于是写起了小说。杨先生说钱先生,‘你这不是胡闹嘛?’钱先生回说,‘就是胡闹啊。’结果这一胡闹就闹出了现代文学经典《围城》。我问她,‘那您觉得我也在胡闹咯?’她笑了,‘你不是胡闹,你没像钟书那样做研究呀,你是纯粹的作家。’她还鼓励我,‘张者小友,好好写啊,这条路很长很苦,挣不到钱的,要加油哦。’后来《桃李》出版,她也饶有兴致地翻看过,还为我写下几句话,这些珍贵的记忆,都是我多年坚持的巨大动力。”

对中国文学有信心,也有野心

与杨绛初见那一年,张者的长篇小说处女作《桃李》经人民文学出版社出版,成为中国文坛一桩具有影响力的事件。以诙谐讽刺的文笔,《桃李》将目光对准某名牌大学的高级知识分子群体,将上世纪90年代象牙塔内的光怪陆离展现无遗,被认为是一本“校园红楼梦”。

北大教授谢冕、评论家孟繁华等对《桃李》评价颇高。孟繁华甚至说,《桃李》让他想起《围城》等“五四”前后关于知识分子的小说,“知识分子阶层,内心有很多不足为外人道的东西,但这些东西又被他们的一些非常斯文的话语给遮蔽掉了。比如无处不在的现代性的焦虑。”

评论界的关注让张者感激,也让他有些困惑。“写作是多么幸福的事儿啊,好玩儿、痛快、过瘾,通过把听到的故事讲出来,我能由衷体会到一种叙事快感,就算有戏谑和调侃,那也是善意的。”

他也承认,一部作品有着不断生长的过程,“作家写作、读者阅读、批评家批评,过程中会生发出很多作者没有想到的层面,但作家写作时肯定只会基于小说本身内容出发,不太可能预设哲学命题,写作完成后的事情就不是作者可以控制的了。”

事实上,比《桃李》更早几年,张者这个名字就曾引起文坛注意。

那时他在重庆做记者,一有闲暇就写小说。日积月累,竟也写了不少东西。他以河南和新疆为题材,陆续完成《老家的风景》《老调》《老灯》《苦泉水》等中篇小说在1994年的《红岩》刊发,两篇上了头条,《苦泉水》还被《中篇小说选刊》转载。为了走得更远,他决定进京,去北京大学读研。

《桃李》让张者一举成名。在由全国百余家媒体、著名学者和评论家参与的“2003年度中华文学人物”评选中,他获评“最具潜质的青年作家”。

颁奖词写道:“张者是消费时代里知识分子命运的独特书写者,他敏锐地意识到新语境下知识分子的身份危机和价值困惑,并以流畅、幽默的叙事智慧,丰富了当代文学视野中的知识分子形象。他喜剧风格的话语背后蕴藉着深沉的悲剧意味和人文关怀,他身上突出的潜质令他的文学未来充满期待。”

“获评最具潜质作家时我都35岁了,算是大龄青年作家了。”20年后谈及这一称号,张者呵呵大笑,“当时我就在想,到底什么是潜质?怎么发挥潜质呢?要怎么做才不给这些对我有期待的评委们丢脸,不至于火了一把就无声无息了?我想半天也没个明确答案,得了,那就埋头写吧。所以这20年啊我从来没中断过写作,我甚至辞去了记者工作,被重庆作协以特殊人才方式引进到了重庆,成为重庆作协的专业作家。从《桃李》开始,至今5部长篇,还出了几个中篇和散文集子,现在拿了鲁奖,多少也算为潜质正名了吧?也许将来还会有第二次正名,哈哈,谁知道呢?继续写就对了。”

说完这段话,张者忽然感叹,当今社会关注一个作家时往往会更多谈论他的奖项而非作品本身,这不一定是好事。

“奖项毕竟是少数,但文学创作和审美是主观性极强的体验,怎么来证明谁是最好呢?评奖是激励,也可能有伤害,比如一些作品就冲着奖项而来,初心就不对。而且要知道,小说是生成于文字的血液中的,不是为了写故事而写故事,小说的生成是叙事过程中不知不觉进入的状态,现在不少青年作家为了写而写,又有啥意思呢?”

对于“现实生活比小说更精彩”的说法,张者不以为然。“这说法对于普通读者或许成立,真正高级的读者不会这么认为,对于小说家而言更不应如此。因为小说还有艺术性,它蕴含的各种信息非常厚重,散发的文化气息也很高级,你看《百年孤独》《白鹿原》,信息量那么大,停留在故事本身远远不够啊。小说存在有合理性,它是更高级的文化产品。20年前有先锋作家声称‘小说已死’,我认为,小说不但不会死,还会越来越好。”

文学是孤独者的旅行。怀着对文学的信心,张者在文学之路踽踽前行。从最早的“老家”系列中篇,到“大学三部曲”和《零炮楼》《老风口》等长篇,再到《山前该有一棵树》等短篇,张者以“去风格化”的方式来完成自己作品的风格化,愈发含蓄诗意,深沉内敛。

他在题材上不断转变,展现着丰富的可能性。或者说,展现着属于张者的文学“野心”。

“有‘野心’吗?哈哈,或许是有一点儿?”张者的声音里写满了自信,镜片后的双眼透着神采,“老实说,我大学设定的目标就是要当作家,而且要当一个好作家。好作家的标准之一,肯定是不能重复自己,那多无聊,多无趣!我既然信仰文学,要做一个好作家,我就必须让每部作品都不一样。感谢生活,让我积累起丰富的阅历,为我打开了丰富的创作视野。中华大地上北下南左东右西,皆在我胸中。河南的农村、新疆的戈壁、重庆的山水,以及以北京为代表的都市风景,所有经历过的人生,都是我文学创作的富矿,等着挖掘。”

诚恳地生活,幸福地写作

西方作家中,张者很推崇梭罗。在2011年茅盾文学奖入围奖作品《老风口》的开篇,他引用了梭罗的名言——我觉得一个人若生活得诚恳,他一定是生活在一个遥远的地方了。

对张者来说,从河南老家出发经新疆戈壁一路迁徙,辗转重庆、北京两地求学,最后落脚重庆嘉陵江北岸诗意地栖居,是他这前半生为“诚恳地生活”做出的最佳选择。

“我永远记得从新疆到重庆读书时,六七天的绿皮车晃啊晃,过了哈密的黑戈壁、河西走廊的灰戈壁,一进入四川、重庆,顿时山明水秀,感动得想哭。下了火车还要从菜园坝转车到北碚,公路绕着嘉陵江走,又是两三个小时车程。在我此前的人生中,从未体验过这种山水相依的南方风光,所以明明身体已经很累,但又一点都不感到疲惫。等我最后拖着行李坐在西师门口喘气时,心里就在暗想,这辈子再也不要离开重庆了,这里就是天堂。”

张者本名张波,他的笔名也是在重庆取的。

“发第一篇小说时,我还在重庆做记者,于是想用张者,当时《红岩》杂志副主编赵晓玲还说,张者不好,多老气啊,你看看余华、苏童,多好听。我说,将来您就知道张者这个名字妙了,等到我四五十岁时,这名字就合适了。我又不是只在年轻时写作,我要写一辈子的。呵呵,岁月如梭,一眨眼,我真的老了,张者也成‘长者’了。”

“长者”张者的生活颇有几分中国传统文人的雅趣。他爱茶,还生发出一套独特的茶的哲学。“我跟茶的关系不是喝也不是饮,而是‘吃’”。每天清晨,张者起床第一件事是泡茶,然后就静静地吃茶。

“一杯茶进口,望着窗外正开放的花,吸吮,舌根搅拌,咀嚼,就像吃饭一样,就像茶中有茶。我咀嚼的是茶本身。任何美好的东西不咀嚼是无法品味其内含的。在咀嚼中舌苔生津,深喉回甘,牙会幸福。牙往往要干硬活,可吃茶不同,吃茶时牙齿只享受而不出力。这时,牙的另一个功能就激发出来了,那就是品味。品茶也是品味人生。”

获得鲁迅文学奖的张者,已经迎来了人生的下半场。“我能听到下半场的发令枪已经打响了,但我心里并不慌张。呵呵,这么多年过去了,我好像还活在青年作家的心态里。”他笑道,像是在自问自答一样,“反思一下,我也许是聪明反被聪明误了?我感兴趣的东西确实太多,种菜、养花、栽果树、炒股……这一切都要时间和精力。在相当长一段时间,我的写作生活在一种自在和松弛的状态下,所以产量不高。这样真的好吗?”

“我相信,文学永远年轻,文学也可以让我永远有少年心。我很享受现在可以幸福地写作。每天早上三小时左右写作,写到快12点吃饭,然后午休,下午喝茶,晚上东看西看,悠哉游哉。每天写一千来字,一年三十万字,一个长篇就出来了。但是,既然我对写作还有野心,那么和整个社会产生摩擦力是不可缺少的。行万里路,读万卷书。我想我还要走出去,或许改变一下生活现状,只有这样才能在生命中经历更多的可能性。”

对于当下一些年轻人在写作上的“出格”举动,张者笑言:“在年轻时会写一些随心所欲的东西,不过,没关系,你可以用新的写作‘刷屏’,证明自己。千万不要因为某些插曲对文学失望,要永远相信写作是一件幸福的事情,要相信当代文坛永远不会幻灭,因为我们都还在场。”