|

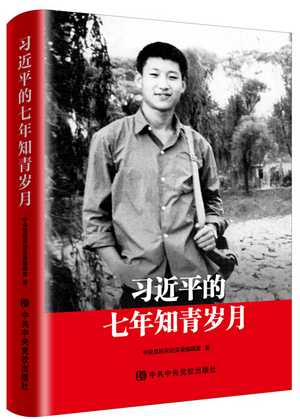

《习近平的七年知青岁月》 |

近日,重读《习近平的七年知青岁月》,重温了总书记青年时期的点点滴滴,回过头再来回味和咀嚼总书记对新时代广大青年的那些深情寄语,有一种跨越历史、直击人心的触动与震撼,更能体会总书记的言谆意重和殷切期望。

《习近平的七年知青岁月》这本书,记述了40多年前总书记在梁家河知青时期的艰苦生活和成长历程。那段日子里,青年习近平在艰难困苦中经历摔打、挫折、考验,做到了宠辱不惊、百折不挠、乐观向上,真正实现了人生的升华和超越。

习近平总书记曾指出,广大团员青年坚定跟党走,就是初心。不忘这个初心,是我国广大青年的政治选择,也是我国广大青年的人生航向。在陕北的7年,青年习近平追求进步的信念执著而坚韧,他先后写了8份入团申请书、10份入党申请书,即便是在个人处境极为艰难的条件下,始终没有对党产生过怀疑和动摇。当身边的知青或当兵、或招工、或推荐上大学,一个个相继离开梁家河,只剩下他一个人时,他依然能从容淡定,奋发作为。心中有信仰,脚下有力量。青年习近平已经把理想信念深深地内化于心、外化成行、转化为果,他的一言一行就是对“不忘初心、牢记使命”的最好诠释。

习近平总书记曾强调,艰难困苦、玉汝于成,没有艰辛就不是真正的奋斗。1969年1月,年仅15岁的习近平来到陕西省延川县梁家河大队插队落户,与当地百姓“一块吃、一块住、一块干、一块苦”,当了整整七年农民。从“扁担把他的肩膀磨得一层一层掉皮、出血”到“肩膀上磨出了厚厚的茧子,就不怕扁担磨了”;从“躺在跳蚤堆里睡觉,一咬一挠,浑身发肿”到“对跳蚤的毒素产生抵抗力”;从一开始劳动“连婆姨都不如的每天五六个工分”到两年后“拿到壮劳力的10个工分,成了种地的好把式”。不管多累多苦,青年习近平总是一直拼命干,一步一步地过了跳蚤关、饮食关、劳动关、思想关这“四关”。青年习近平在苦难磨砺中成长成才的故事,为“青春是用来奋斗的,奋斗的青春最美丽”标定了最好注脚。

习近平总书记曾指出,青年处于人生积累阶段,需要像海绵汲水一样汲取知识。酷爱读书,是《习近平的七年知青岁月》中几乎每一位受访者都谈到的对青年习近平的深刻印象。青年习近平到陕北插队时,只带了两个行李箱,里面装的全是书;“白天劳动、晚上看书”成为青年习近平知青岁月的生活常态,留下了如“煤油灯下熏面看书”“30里借书、30里讨书”等生动故事,用梁家河老乡的话说,“近平读书有‘书瘾’”,已经到了痴迷的程度。但他又不是死读书、读死书,而是带着问题读、带着思考读,“经常是几本书同时看,有所对比,有所分析”“既知其然,又知其所以然”。青年习近平如饥似渴地读书、孜孜不倦地学习,为广大青年树立了“梦想从学习开始,事业靠本领成就”最生动的榜样。

习近平总书记曾指出,同人民一道拼搏、同祖国一道前进,服务人民、奉献祖国,是当代中国青年的正确方向。青年习近平对人民群众的浓厚感情,从书中随处可见。他把自己称作“农民”,把这看成很光荣的身份;他和群众打成一片,无论是老汉、后生、娃娃、婆姨,他都能跟大家聊到一块儿;他办事有条理,说话有道理,群众把他看成自家人;他眼里没有贫富贵贱之分,他尊重每个人;他与人交流、谈话的时候,无论对方什么年龄、什么身份,他都全神贯注地倾听。青年习近平对人民有感情,人民对他也有感情。1975年在他离开梁家河时,一推开窑洞门,全村男女老少站满一院子自发为他送行,送了一程又一程,依依不舍。现在,习近平总书记反复强调“以人民为中心的发展思想”,并要求团的干部必须心系广大青年,做青年友,不做青年“官”,我们从总书记的七年知青岁月中更加深刻地了解到了这些重要要求的历史起点。

“每一代青年都有自己的际遇和机缘,都要在自己所处的时代条件下谋划人生、创造历史。”习近平总书记四十多年前的梁家河峥嵘青春,具有无比强大的感染力感召力。总书记七年知青岁月对青年一代成长成才的启示,具有跨越时空的永恒价值。今年3月15日,习近平总书记给北京大学援鄂医疗队全体“90后”党员回信,点赞新时代中国青年“是好样的,是堪当大任的”,勉励广大青年要“让青春在党和人民最需要的地方绽放绚丽之花”。总书记对青年的殷切期盼和谆谆教导,引起了大家的强烈共鸣,激励无数青年发出了“哪里需要我们,就到哪里去”“努力在为人民服务中茁壮成长”的铮铮誓言。

青年兴则国家兴,青年强则国家强。在五四青年节即将到来之际,全市广大青年要进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致,始终坚定不移听党话、跟党走,始终与人民利益相结合、和广大群众在一起,不忘初心、牢记使命,只争朝夕、不负韶华,为坚决助力打赢疫情防控阻击战,加快推动成渝地区双城经济圈建设,决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚贡献青春力量。