|

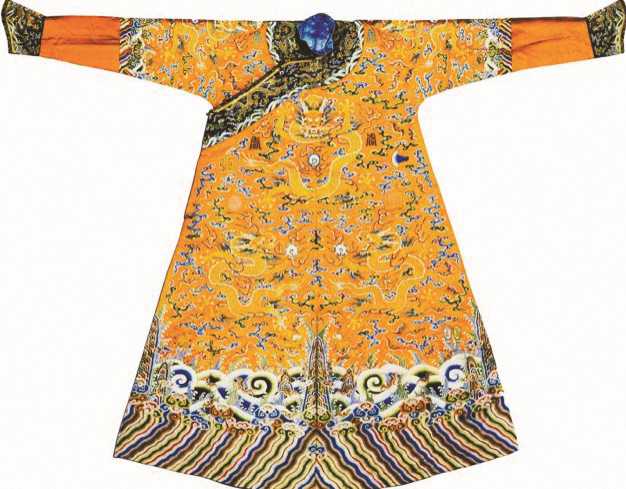

图1:乾隆明黄色缎绣云龙十二章袷龙袍 清代 纵144厘米,两袖通长194厘米。北京故宫博物院收存。 |

|

图2:宫乐图 晚唐 绢本纵48.7厘米、横69.5厘米。台北故宫博物院收存。 |

衣饰篇

皇帝当然不会只有一件衣服。龙袍也绝对不止一种两种。龙袍所蕴含的信息量非常巨大,我们从一件龙袍上甚至可以判断出它被穿着的具体季节和场合。

这件乾隆的龙袍(图1)是“吉服”而不是“朝服”或“行服”,是乾隆过节或参加应嘉(节)礼、吉礼、军礼活动时穿的。(而“朝服”是皇帝登基、大婚、祭天、祭地等重大典礼和祭祀活动时穿的;“行服”则是皇帝在围猎时穿的。)乾隆穿这件袷(jiá)龙袍的季节是春季。(袷,通“夹”。皇帝在春夏秋冬四季分别穿夹、纱、棉、裘不同的袍)。

清代只有皇帝、皇后穿的是龙袍,连皇太子穿的都只是蟒袍。清代袍上的龙和蟒非常接近。“蟒”的头部也有角,和龙头几乎完全一样。

通常龙和蟒的区别在于龙是“五爪”(即爪子上五个指头),蟒是“四爪”(爪子上四个指头)。贝子、贝勒等的蟒袍上的蟒都是四爪。但是皇太子、皇子、亲王、世子、郡王穿的虽然是“蟒袍”,长袍上绣的却是“五爪蟒”。

“五爪蟒”和“五爪龙”在形状上几乎无法区分,这时用来区分是“龙袍”还是“蟒袍”的标志是衣袍的颜色。只有皇帝皇后的龙袍是明黄色,皇太子蟒袍只能用杏黄色,皇子蟒袍只能用金黄色,亲王、世子、郡王则只能用蓝色或石青色。

另外,这件龙袍的衣袖是典型的“马蹄袖”。马蹄袖形状像马的蹄子,下侧开口。马蹄袖是满族人服饰的基本特征之一。

满族人是女真人后裔,未入关前在非常寒冷的环境中骑马、劳作,不方便总戴着手套,所以才有了马蹄袖。骑马或干活的时候,手可以从马蹄袖中伸出;不干活的时候,手缩回去,马蹄袖盖住手心手背,只露出手指,既方便又保暖。

今人总以为“旗袍”的核心特征是小立领。(旗袍,即“旗人的袍子”。旗人这里指的是满族人。)其实,马蹄袖才是旗袍的核心特征。今人所谓“旗袍”,较之真正的马蹄袖旗袍,早已是面目全非了。

什物篇

古代床有两用,既可以用作卧具,又可以用作坐具。

《诗经·小雅·斯干》:“载寝之床”,那是用作卧具;《孟子·万章上》:“舜在床琴(琴,用如动词,意思是‘弹琴’。)”,那是用作坐具。

古人坐时两膝跪在席或床上,臀部坐在脚后跟上(古人坐着要起身时,先把腰挺直,这叫长跪。长跪可以表示敬意,《战国策·魏策》说秦王“长跪而谢”。又,箕踞(jī jù)在古代被认为是一种不恭敬的坐式,所谓箕踞,是说坐时臀部着地,两足向前伸展,膝微曲,其状如箕。《战国策·燕策》说荆轲刺秦王不中,“自知事不就,倚柱而笑,箕踞以骂”,正表现了蔑视敌人的气概。)

……

图中(图2)宫女的发式、服装和开脸留三白(额头、鼻子、下颌留白不施胭脂)是典型的晚唐时尚。画面正中的桌子与今天的桌子高度接近,但是当时的桌子主要还是用来置物的。桌子和凳子相配、人坐在桌子旁写字是到北宋才流行起来的。

唐代以前没有今天意义上的桌子。唐以前的人坐在席或者矮床上,写字是左手执卷成筒状的纸(或者竹简、木片等),右手执笔。

因为这种和今日完全不同的写字姿态,唐和唐以前毛笔写字的笔法也与今日迥异。这就是后世让大多数人悬隔不知的“转笔”,也就是字的每个笔划在书写时都需要不断搓捻转动笔杆。

中国古代书法理论中说个没完没了的所谓“笔法”,其实指的就是这种转笔技术。